P RÓLOGO

J OSÉ O RTEGA S POTTORNO (1916-2002)

LA SOMBRA DEL PADRE ES ALARGADA

Andrés Ortega Klein

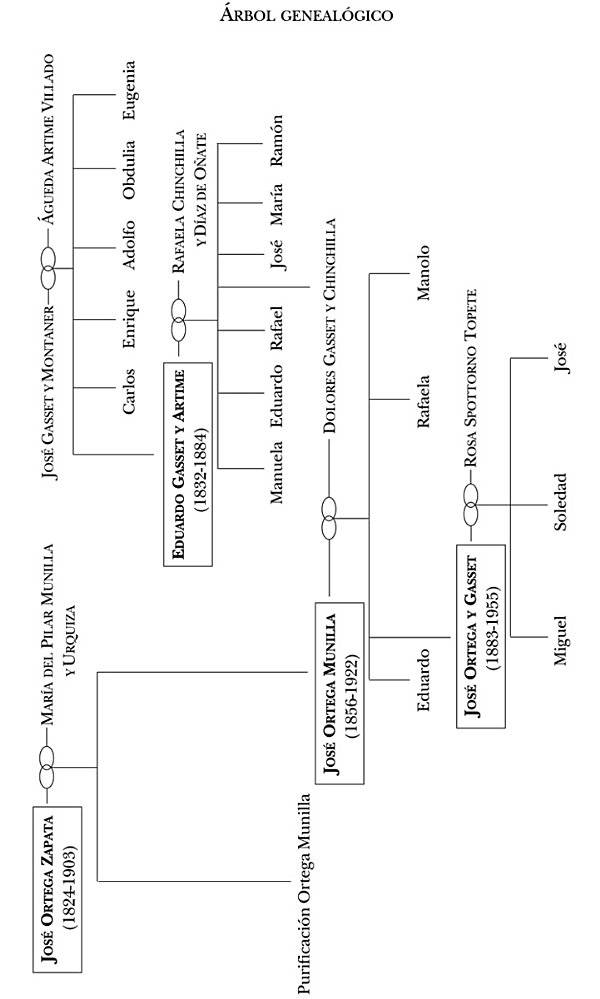

La fuerza vital guarda sus misterios. José Ortega Spottorno, mi padre, terminó de escribir este libro —pensado y trabajado a lo largo de muchos años, casi se puede decir que de toda su vida— estando ya muy enfermo de cáncer. Aguantó hasta completarlo y luego se dejó morir, a los ochenta y cinco años de edad. El más joven de los hermanos, de una familia longeva por la parte Spottorno, fue el primero en fallecer. «Que me cuiden el libro», fue uno de los últimos encargos que me hizo, pues no llegó a revisarlo ni a ver las pruebas. «La verdad es que en todos los momentos importantes de mi vida he sentido siempre a mi padre dentro de ella», terminan las páginas que el lector tiene entre sus manos. Eso lo pueden, lo podemos, decir muchos. Sin embargo, haber sido uno de los hijos de José Ortega y Gasset, y el que continuó con sus iniciativas editoriales su labor como difusor de cultura, debió de resultar otra cosa.

Previo ensayo con la deliciosa e interesante Historia probable de los Spottorno , escribió Los Ortega desde una cierta altura vital, desde una edad y una distancia que no son las mías aún, el tercero de sus hijos. No tendría sentido hacer aquí una detallada descripción de su vida y de sus emprendimientos, que han marcado este país: la reanudación de las ediciones de Revista de Occidente en el erial cultural de la posguerra civil y la dictadura franquista, y del propio mensual que había lanzado su padre; de Alianza Editorial, que con sus libros de bolsillo revolucionó la oferta para toda una generación que sería la protagonista en la Transición a la democracia, Transición en la que el diario El País , que él fundó, tuvo un papel destacado. Bajo la dirección de la historiadora Mercedes Cabrera, con una magnífica biografía de Javier Zamora Bonilla y capítulos de otros colaboradores, de esto precisamente trata el libro colectivo José Ortega Spottorno (1916-2002). Un editor, puente entre generaciones, publicado por Alianza Editorial con ocasión del centenario del nacimiento de José, que coincide con los cincuenta del libro de bolsillo de Alianza y los cuarenta del periódico. (Lo llamo aquí José, aunque mis hermanos y yo siempre le decíamos «papá», y su nombre de bautizo era José Diego Bienaventuranza de la Santísima Trinidad, un nombre tradicional en una parte de la familia.) En ese libro queda claro que la labor de José como editor sirvió de puente cultural entre la España de los años anteriores a la Guerra Civil y la de la Transición a la democracia, idea planteada por la propia Cabrera. Esa primera etapa fue una de las más ricas intelectualmente hablando de este país, y en ella la figura más destacada fue su padre, José Ortega y Gasset, a quien su fiel Fernando Vela describió no como un personaje sino como «un acontecimiento». Marcó al hijo en su vida personal y profesional, como no podía ser de otra manera.

Todo lo que hizo José no fue por afán de enriquecimiento o de poder, que nunca le interesó, aunque sí vivir bien sin aficiones onerosas —de hecho, sin aficiones—, sino por entusiasmo propio y por sentido del deber vital, en una línea marcada por su padre, José Ortega y Gasset, y otros antepasados ligados a El Imparcial o El Sol , periódicos de referencia en sus días.

No se trata pues, aquí, de hacer una disección profesional, sino de la persona. Y José Ortega Spottorno fue, en palabra que tanto le gustaba y aplicaba mucho para describir a gente que se lo merecía, muy «persona», decente, se entiende. Cuando siendo adolescentes discutíamos a menudo mis hermanos José e Inés y yo con él, una frase que solía emplear, y que al menos a mí me marcó, es que «la vida no es diversión, sino que consiste en resolver problemas». Es decir, que nos pedía que nos tomásemos la vida con seriedad, como se la tomó él. En esas discusiones, otra sentencia no menos lapidaria, pero que podía dejar a uno frustrado pues era de difícil réplica, es la de «no digas cosas evidentes». Una recomendación que siempre he intentado seguir, pese a la dificultad real que supone.

Era una lección aprendida de sus mayores, que él practicaba. No era un ser taciturno, aunque tampoco demasiado hablador, y tímido, mas buen conversador, muy culto y con un rico vocabulario y una grata prosa, con un acentuado sentido del humor pese a su aparente seriedad. Hombre de palabras certeras y medidas, le molestaban en extremo las banalidades orales o escritas. Y poseía una gran sensibilidad, tanto hacia las personas como hacia la cultura. Mucho menos hacia las cosas, pues en casa se hablaba poco de «cosas». Siempre me viene un recuerdo que, quizá, sirva para definir su personalidad. Tenía yo por entonces unos diecisiete o dieciocho años, y estaba buscando en la rica biblioteca de casa, buscando algo que leer. Él, como otros en su familia, creía en la cultura de los lomos de libros que cautiva a los hijos cuando pasean por viviendas con bibliotecas bien nutridas y se quedan al menos con los títulos y los autores y acaban entrando en esos tomos (cultura que desaparece con el libro electrónico, que ni siquiera puede dejarse en herencia a los descendientes). Ese día cogí La Chartreuse de Parme — en francés, claro está—, de su admirado tendhal al que dedicó tantas lecturas. Me vio, y comentó: «¡Cómo te envidio que puedas leer este libro por primera vez !». De escoger otro de sus autores favoritos, además del citado, mencionaría a Ramón Gómez de la Serna, «Ramón» siempre a secas, al que consideró un genio.

Tuve una experiencia que pocos han tenido y que cambió mi relación con él: mi padre se me murió dos veces. La segunda, cuando falleció en febrero de 2002, entra relativamente dentro de lo natural. La primera fue a mediados de los setenta. Estando mis padres de viaje en el extranjero y previsto su regreso para ese día, pasaba yo el puente de San José con unos amigos en un apartamento sin teléfono de un pueblo levantino cuando, ya de noche y mientras cenábamos, sonó el timbre. Dos guardias civiles llegaron para comunicar que habían recibido un telegrama: mi padre había fallecido y debía ponerme rápidamente en contacto con mi casa. El choque fue brutal, aunque poco después se deshacía el doloroso malentendido. Al trasladarme al cuartelillo y leer el texto que había llegado a la estafeta de telégrafos, que por ser festivo no repartía, caí en la cuenta de que se referían a mi abuelo materno —lo llamábamos, muy a la francesa, Bon Papa —, por el que tenía yo un gran cariño, pues, a diferencia de su mujer, mi abuela, era un hombre bondadoso. Pero, sobre todo, comprendí que se me había dado una segunda oportunidad en las relaciones con mi padre y, desde entonces, quise aprovecharlas y me sentí mucho más próximo a él y no sólo profesionalmente, aunque discrepáramos en muchas cuestiones, lo cual era natural.

@Ebooks

@Ebooks @megustaleer

@megustaleer @megustaleer

@megustaleer