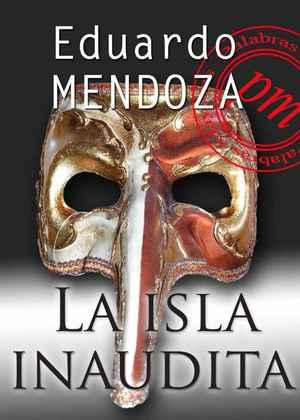

Eduardo Mendoza

La Isla Inaudita

Com, passant de Villa inaudita,

qui s'exalta al somni volgut

en la perla ardent que limita.

Carles Riba,

Salvatge cor

Quizá lo que me ocurre es que toda mi vida he sido un soñador, pensó Fábregas una mañana de primavera mientras se afeitaba, mirando fijamente en el espejo sus propias facciones embotadas por el sueño, aparentemente disociadas de la lucidez con que la idea había sido formulada en su interior. Luego siguió arreglándose, pero aquella rutina placentera no logró disipar el desasosiego que le venía invadiendo desde hacía varias horas. En otras ocasiones una idea semejante no lo habría perturbado: siempre se había tenido por un hombre práctico y consideraba que el conocer las facetas más inestables de su propia personalidad formaba parte de aquel pragmatismo; pero no esta vez. ¿Y si cometiera un disparate?, se dijo. Y sin hacerse más consideraciones al respecto, acudió como todos los días a su despacho y recibió en él al asesor jurídico de la empresa.

– Riverola, me voy de viaje -le anunció.

El abogado hizo un movimiento con la cabeza sin levantar la vista de los papeles que sostenía en la mano. Con aquel gesto quería decir que tal cosa era imposible, que los asuntos de la empresa no permitían que Fábregas se ausentara. Pero éste no estaba dispuesto a renunciar a su proyecto.

– No te he preguntado nada -dijo-. Me voy y basta.

Al diablo la empresa, pensó. Salvo esta empresa heredada de su padre, a la que había dedicado toda su vida hasta el presente y por la que nunca había sentido ningún interés, nada le ataba a Barcelona. Unos años antes se había casado llevado de un impulso repentino que seguramente tenía poco que ver con el amor verdadero; poco después su mujer y él se habían separado en los términos más amigables. De aquel matrimonio tenía un hijo al que ahora veía ocasionalmente. La intimidad corta e insustancial con su ex mujer apenas había dejado huella en su memoria, sobre todo a raíz de otros episodios amorosos posteriores, más breves, pero más intensos. Hacia sus amigos sentía un desapego creciente; nada le producía entusiasmo. Desde hacía unos meses andaba envuelto, casi a su pesar, en una relación más tormentosa que pasional con la esposa de un financiero muy conocido en los círculos mercantiles de la ciudad, el cual, recientemente, de modo imprevisto y por razones ajenas a los enredos de su esposa, de los que no sabía nada, se había convertido en uno de los principales acreedores de la empresa de Fábregas, precisamente cuando ésta empezaba a hacer agua. Ahora la posibilidad de que una fuga le permitiera liquidar aquel asunto erizado de reproches, sustos y sospechas pesaba favorablemente en el ánimo de Fábregas.

Aquella misma tarde se fue a París con poco equipaje. Desde allí escribió una carta escueta a su amante, en la que exponía confusamente los motivos de su marcha y que, sin que de una cosa se derivara necesariamente la otra, concluía diciendo: «No creo que debamos hacernos muchas ilusiones respecto del futuro de nuestra relación.» Una vez enviada la carta sintió un alivio no exento de remordimiento. Pensaba cuánto más caballeroso por su parte no habría sido asestar aquel golpe de viva voz y cara a cara, arrostrando las consecuencias de su decisión, si las había. A la mañana siguiente Riverola, que había dado con su paradero sabe Dios cómo, le hizo llegar un télex en el que le conminaba a regresar de inmediato. Su ausencia repentina y sin justificación había creado un clima de desconfianza hacia la empresa que amenazaba con precipitar la crisis a la que aquélla parecía abocada de no mediar soluciones drásticas a ciertos problemas, le decía en el télex. Fábregas arrojó el télex a la papelera y, viéndose desculan lo, se fue de París. Durante una semana vagó por vanas ciudades sin encontrar en ninguna de ellas lo que i reía estar buscando. Finalmente llegó a Venecia una noche de mediados de abril. El cielo estaba estrellado y la ciudad parecía extrañamente vacía. Fábregas tuvo una corazonada si algo importante está por ocurrirme, ha de ser aquí pensó.

Elhall del Gran Hotel del Moro, donde planeaba hospedarse, también estaba desierto: en la bóveda resonaban sus pasos sobre el mármol escaqueado; los trámites de inscripción fueron despachados rápidamente, casi sin mediar palabra; al entrar en la habitación encontró que su equipaje ya había sido deshecho: ahora los trajes colgaban de las perchas y las camisas y la ropa interior habían sido colocadas ordenadamente en los anaqueles del armario. Antes de acostarse abrió los postigos y las persianas y se acodó en el alféizar de la ventana. Fuera la noche era húmeda y fría; reinaba una quietud absoluta; sólo el agua producía un murmullo suave al lamer la piedra; las cúpulas y las torres proyectaban una masa compacta contra el cielo. Un reloj dio una sola campanada. Fábregas se metió en la cama presa de gran agitación y no pudo conciliar el sueño hasta el alba.

Sin embargo la mañana le tenía reservada una desilusión. Le despertó un griterío persistente y al salir del hotel encontró las calles abarrotadas de turistas. De todas las visitas que hizo aquella jornada sólo recordaba luego las colas y las aglomeraciones. Era absurdo quejarse, puesto que en definitiva él era un turista más, se decía, pero esta reflexión no impedía que su irritación fuera en aumento a medida que transcurrían los días sin cambio. Esto es un escarnio, pensaba. Sólo por las noches, cuando se retiraban los últimos trasnochadores y reinaba nuevamente la quietud, recobraba aquella vaga sensación de inminencia que había experimentado a su llegada. También le pesaba la soledad: ahora se sorprendía a sí mismo recordando con simpatía el trabajo y la vida social que tanto habían llegado a hastiarle y añorando el abandono y la ternura que le había proporcionado aquella mujer a cuyo cariño acababa de renunciar irreversiblemente. El tiempo, que al principio se había mantenido estable, se volvió desapacible: el cielo amanecía cubierto de nubarrones y era raro el día en que no caía un aguacero; soplaba un viento racheado y salobre y el barómetro experimentaba unos cambios bruscos que no auguraban mejoría.

Fábregas llevaba una semana en Venecia cuando se tropezó en plena calle con un hombre de negocios catalán, de apellido Marcet, a quien conocía superficialmente y a quien en otras circunstancias se habría limitado a saludar con un gesto. Ahora, sin embargo, su situación, el hecho de hallarse ambos lejos de Barcelona y lo casual del encuentro, hicieron que Fábregas extremara las muestras de cordialidad e incluso que propusiera a Marcet comer juntos, salvo que Marcet ya tuviera otros compromisos. Marcet, que, según dijo sin que viniera a cuento, acababa de llegar de Milán, a donde había ido con la intención de pasar un par de días y donde había sido retenido por complicaciones inesperadas, se mostró reacio a la idea. Aunque pasaba en su medio por ser hombre extrovertido y sandunguero, aquel encuentro lo había dejado cariacontecido: respondía a las preguntas de Fábregas con evasivas y miraba dubitativamente en todas direcciones. No veo razón para que me trate como si yo fuera un apestado, se dijo Fábregas al advertir finalmente la actitud desabrida del otro. Pero en aquel momento preciso, como si el azar hubiera querido aclarar su duda, se abrió una puerta muy pequeña, de madera oscura, en la que Fábregas no había reparado hasta entonces porque la ocultaban las sombras de un soportal, y de ella salió con paso ligero una mujer alta y delgada, cubierta por un chubasquero negro. Al verla, Marcet sonrió forzadamente. Ella se le colgó familiarmente del brazo y él hizo unas presentaciones apresuradas y confusas. Fábregas masculló una excusa y se fue.

Página siguiente