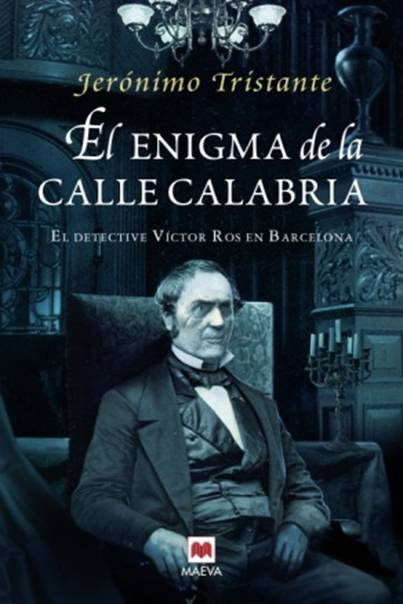

Jerónimo Tristante

El Enigma De La Calle Calabria

El. DETECTIVE VÍCTOR ROS EN BARCELONA

Tuve dos maestros que me enseñaron a ser persona: Daniel Avellaneda y Manuel Caballero. A ellos está dedicada esta novela. Valga como pequeño anticipo de la deuda que tengo con ellos y que nunca podré saldar.

Junio del año 1881

El pasajero abrió los ojos y comprobó que el tren se había detenido. Debía de haberse quedado dormido, pues su mirada, aún abotargada por el sueño, vagó perdida por el andén hasta que reparó en un inmenso cartel escrito en mayúsculas que decía: ZARAGOZA.

Medio en sueños y con la cabeza todavía apoyada en el cristal de la ventanilla, pudo observar el trasiego de mozos de equipaje, viajeros y personal de la estación que se afanaban por subir o bajar del tren a toda prisa, pues éste debía continuar su camino hacia Barcelona. Al fondo, una portezuela batiente dejó ver a una joven vestida de verde y tocada con un elegante sombrero negro que daba un beso a su novio a modo de despedida. Dos damas muy peripuestas, que en aquel momento pasaban junto a la joven pareja, gesticularon escandalizadas por el efusivo comportamiento de los novios. «¡Qué juventud!», parecían decir por sus aspavientos. Las dos señoras iban seguidas de cerca por un mozo de cuerda que ya no cumpliría los sesenta y que, cargado como un mulo, acarreaba varias maletas con dificultad. El pobre hombre estuvo a punto de caer al chocar con una gitana que vendía flores a los recién llegados deparando bendiciones o soltando lindezas y maldiciones a los viajeros de turno.

– ¡La buenaventura! -proclamaba a voz en grito, anunciando cine dominaba las artes adivinatorias.

El misterioso pasajero cerró los ojos grabando en su mente el colorista ambiente que impregnaba el andén y sintió, a momento, que el tren se ponía de nuevo en marcha. El suave vaivén amenazó con hacerlo caer de nuevo en un pesado sueño, pues la noche anterior no había pegado ojo. La perspectiva de aquel trabajo en Barcelona lo había activado como un resorte. Parecía un asunto de difícil explicación, aunque aún le faltaban muchos datos. Justo lo que necesitaba: un reto.

Su rostro era agraciado, de mandíbula fuerte y recortada barba negra; sus ojos, felinos, verdes y escrutadores, luchaban por vencer el sueño. Se sentía algo excitado por su vuelta a Barcelona, al lugar donde había vivido momentos felices, despreocupados. Se estaba haciendo viejo, pero procuró no pensar en ello.

Miró a su derecha y comprobó que aquel petimetre que había subido con él al tren en el andén de Atocha, en Madrid, seguía a su lado. Su vecino de asiento era un burgués muy petulante que olía demasiado a loción de afeitado y que vestía como un galán pese a que ya no era un mozalbete. Lucía pantalón color crema muy ajustado y levita azul marino, cruzada, de amplias solapas y doble botonadura.

La mirada del pasajero somnoliento se dirigió entonces al asiento de enfrente de su compartimento, donde una vieja beata, que debía de haber subido al tren durante su pequeña siesta, leía muy embelesada un breviario. Iba vestida enteramente de negro, con cuello alto, y llevaba colgada una reluciente cruz que al viajero le pareció de oro blanco. Remataba el tocado de su pelo cano con un velo de tul negro, etéreo y vaporoso que, aunque echado hacia atrás, delataba su evidente condición de viuda. Parecía una piadosa anciana de tantas, refugiada en la religión durante sus últimos años de vida.

Cerró los ojos momentáneamente, estaba cansado.

– Buenos días -escuchó decir a una voz de mujer que sonó clara y juvenil.

La curiosidad le hizo volver a mirar y comprobó cómo su presuntuoso compañero de viaje se había levantado rápidamente para ayudar a una joven a colocar su bolso de mano en el pequeño altillo para equipajes del compartimento.

El viajero reparó en que era la chica que acababa de despedirse de su galán tras la portezuela que daba acceso al café de la estación.

De nuevo se le cerraron los ojos:

– Don Pablo Matas y Contreras, a su servicio -escuchó decir al caballero.

– Ana Ferrán -contestó la bella desconocida con su aterciopelada voz.

El pasajero, somnoliento, agotado como estaba, permanecía con los ojos cerrados, escuchando mientras intentaba conciliar de nuevo el sueño.

– ¿Va usted a Barcelona? -preguntó el señor Matas.

– Sí, sí -dijo ella-. ¿Y usted?

– También, también. Me dirijo allí a cerrar unos negocios. Acabo de tomar, como quien dice, posesión de mi acta de diputado por Cuenca, participo en una comisión que debe visitar Cataluña por el asunto de los aranceles y ya me llueven los buenos acuerdos.

– ¡Vaya, enhorabuena!

– Gracias, gracias. Es una etapa que me ilusiona, la verdad. Soy un empresario de éxito, si se me permite decirlo. Me dedico a la manufactura de botones. Tengo una fábrica que exporta a media Europa. Y ahora entro en política. ¿Y usted, joven? ¿Vive en Barcelona?

– Acudo allí a casa de una tía. He quedado huérfana recientemente y ya sabe usted que una joven sola en esta vida lo tiene francamente difícil.

El viajero somnoliento volvió a abrir los ojos al escuchar este último comentario. Mientras Matas se ofrecía amablemente a hacer de cicerone en la Ciudad Condal, que decía conocer como la palma de su mano, el amodorrado pasajero repasó en detalle a la joven: bella, de hermosos ojos castaños, llevaba un elegante vestido verde que antaño presentó un amplio escote.

Este pequeño inconveniente de su indumentaria había sido enmendado cubriéndolo con una fina tela del mismo color que dejaba intuir más de lo necesario el hipnótico canal que separaba los hermosos y turgentes senos de aquella Venus. Iba quizá demasiado maquillada y sus labios eran carnosos y apetecibles. El desconocido reparó en que los pendientes de la joven eran caros: nada menos que dos brillantes adornaban los sensuales lóbulos de sus delicadas orejas. Menudo exceso.

– Acudo a Barcelona precisamente porque mi situación económica no es demasiado buena -repuso en ese momento la joven, que continuaba hablando con don Pablo Matas.

El desconocido se fijó entonces en los botines de la joven, que eran de la casa Archetti, demasiado atrevidos para acompañar el conjunto que una joven decente debía lucir. Habían quedado al descubierto al tomar asiento y mostraban unos cordones de color rojo demasiado vivo y unos relieves en la zona del tobillo que le recordaron los que usaba la Claudia, la mejor prostituta de Figueras. No eran precisamente baratos, pues los traían especialmente de Milán.

Obviamente, le pareció raro que una joven de buena familia hablara con un desconocido sobre su situación económica nada más conocerlo. Era impropio de una dama bien educada reconocer algo así delante de nadie y menos de un extraño.

La observó con más atención y siguió la mirada de la joven cuando Matas abrió su billetera para tender una tarjeta a la hermosa muchacha. Los ojos de Ana Ferrán brillaron al ver el fajo de billetes que portaba en su cartera el industrial y de ahí migra-ron hacia los macizos gemelos de oro que asomaban bajo las mangas de la chaqueta del caballero. Tampoco dejó de echar un vistazo a la gruesa cadena de oro del reloj de bolsillo que se perdía bajo el elegante chaleco de aquel gentleman.

¿Es que tu mente nunca descansa?, pensó el desconocido, quien, al ver que ya no podría conciliar el sueño, se levantó y. tomando su sombrero, dijo al salir del compartimento:

– Disculpen.

Una vez en el pasillo, se encaminó hacia el restaurante dejando atrás el coche de primera y atravesando los vagones de la gente llana, donde el ruido y las voces se hacían más audibles. Un paisano, con un enorme pan redondo, faja y pañuelo de cuadros en la cabeza, cortaba tajadas de tocino con una inmensa navaja barbera. Dos críos corrían de acá para allá y un par de viejas, vestidas de negro y de rostro inescrutable por los enormes pañuelos con que cubrían sus cabezas, dormitaban al fondo del vagón. Consideró que aquél era su verdadero lugar.

Página siguiente