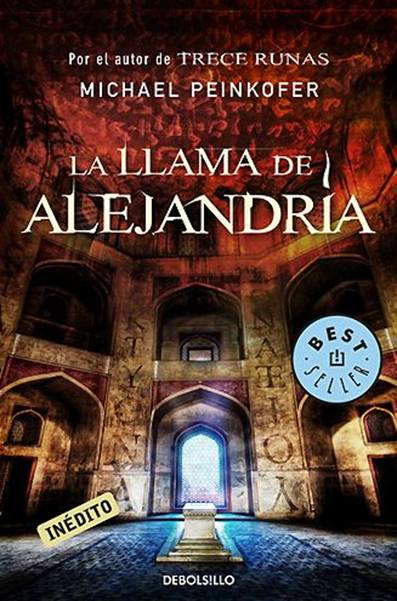

Michael Peinkofer

La llama de Alejandría

Frío.

Silencio.

Oscuridad.

El hálito de más de dos milenios penetra desde la galería compuesta por paredes de piedra pulida lisa. La luz de la lámpara de aceite no basta para abarcar el final del pasadizo, que se halla inmerso en una negrura impenetrable y amenazadora.

El crujir de las botas sobre el suelo húmedo y arenoso perturba el silencio milenario. A cada paso, la luz trémula de la mecha descubre un poco más de aquel lugar, que nadie ha pisado desde tiempos inmemoriales.

El intruso sigue avanzando con cautela. Y, aunque su respiración jadeante y los latidos de su corazón le recuerdan constantemente que se dirige a un terreno prohibido, se distrae un momento y se deja arrastrar por el dulce pensamiento de una fama inmortal.

No se da cuenta de que una de las baldosas cubiertas de arena que pisa cede ligeramente, y tampoco oye el chasquido que suena detrás de los muros vetustos. Una corriente de aire lo arranca de sus pensamientos y él mira hacia el nicho oscuro situado a un lado del pasadizo desde el cual, un instante después, le llegará la inexorable perdición.

Siguiendo un impulso súbito, el intruso se lanza hacia delante, al suelo de piedra, mientras las paredes de la galería parecen juntarse. Un fuerte ruido colma el aire mohoso, y él nota que ha faltado muy poco para que algo se cerrase como una cortina detrás de él. La lámpara de barro se le escapa de las manos y cae rodando, y cuando el intruso se levanta, quejumbroso, se da cuenta de que ha escapado por poco al final. Unas lanzas de hierro cubiertas de óxido, pero aún tan mortíferas como dos milenios atrás, despuntan a ambos lados del pasadizo: una trampa construida para empalar vivos a los visitantes no deseados.

– La falange macedonia -murmura el intruso.

Sabe que está en el camino correcto y, a pesar del peligro de muerte, de nuevo se apodera de él la curiosidad del investigador. Levanta la lámpara del suelo y sigue avanzando por la galería hacia las oscuras profundidades hasta que se topa con la puerta de arco de piedra.

Cinco caracteres están grabados sobre la piedra arenisca. El intruso las repasa con los dedos trémulos para estar completamente seguro.

ABFAE

Conoce el significado de esos signos y, más que nunca, se cree cerca del objetivo de su búsqueda. Cruza el arco y, mientras la galería se ensancha a su alrededor y las paredes retroceden, una gran puerta se recorta a la luz de la llama en la oscuridad.

El intruso contiene el aliento, está a punto de descubrir el secreto y de ver con sus propios ojos algo que ha estado oculto durante milenios. Atrapado en el remolino del pasado y hambriento de conocimientos científicos, de respuestas a las últimas preguntas, se acerca a la puerta; inadvertidamente lo sigue la mano que empuña el arma blanca, una silueta trémula en la pared

En ese momento acabó la visión.

Había alcanzado a Maurice du Gard como un rayo caído del cielo en el instante más inoportuno que se pueda imaginar.

Du Gard parpadeó, le costó un momento orientarse en el presente. Para su perplejidad, se encontraba de nuevo en el escenario. Un telón púrpura se levantaba ante él como una pared; detrás pudo oír cientos de voces murmurando impacientes. A Du Gard se le antojó compararlo con una colmena, pero no eran insectos los que esperaban al otro lado del telón.

Era su público…

– Mesdames et messieurs -se oyó decir a una voz ronca que buscaba llamar la atención y que acalló súbitamente el murmullo de la sala-, el gran Maurice du Gard…

Rompieron los aplausos y el telón se abrió. Una luz estridente cegó a Du Gard, quien sabía que más allá se encontraba una multitud con ganas de sensaciones. Sabía qué esperaban de él y, con paso firme, salió del estupor que le había provocado la visión y se adentró en la luz deslumbrante de los focos.

Telegrama confidencial del gobierno, 128:

Distinguida lady Kincaid:

A través de este escrito nos complace informarle de que, en contra de todos los temores que pudiera abrigar, su padre se encuentra bien y a salvo. Lord Kincaid lamenta no poder comunicárselo personalmente, pero su presencia es ahora imprescindible en el marco de un proyecto de excavación arqueológica que lleva a cabo por encargo del gobierno. Dado que sus planes originales de participar en el Simposio Internacional del Círculo de Investigaciones Arqueológicas que se celebrará en París se ven desbaratados por ella, desea pedirle que usted lo represente. Rogamos su comprensión por no poder ofrecerle datos más exactos sobre el lugar, la naturaleza y el estado de los trabajos que actualmente desarrolla su padre: hay demasiados intereses en juego y de mucho alcance.

Su padre está convencido de que usted, como súbdita leal de Su Majestad, la Reina, conoce sus obligaciones y sabrá cómo actuar. Le manda saludos cariñosos y le desea lo mejor.

Fdo. Lord Wilfred Pommeroy

Secretario del Ministro de Finanzas

Londres, 8 de junio de 1882

Museo del Louvre, París

Ocho semanas antes

El aire en el pequeño despacho, con estanterías repletas hasta el techo de infolios, documentos, fragmentos de objetos de barro, vaciados en yeso y copias, era bochornoso y asfixiante. Antes, a Pierre Recassin, el olor acre a polvo y sulfato le parecía un elixir de vida; aquella noche le provocaba náuseas.

– ¿Dónde está?

La voz que llegaba desde la oscuridad era fría y cortante como la afiladísima hoja de acero que presionaba la garganta de Recassin.

– Me estoy hartando de hacerle siempre la misma pregunta, monsieur le conservateur -prosiguió la voz, cuya sonoridad gutural provocaba escalofríos a Recassin-. ¿Dónde está? ¿Dónde lo ha escondido?

– Yo… no lo sé -respondió Recassin por enésima vez-. Créame, por favor, sea quien sea usted…

Seguía sin poder ver la cara del hombre que tenía delante y que lo miraba. El halo de luz que desprendía la lámpara de gas que se encontraba sobre el escritorio alcanzaba al extraño solo hasta la barbilla; sus demás rasgos permanecían ocultos; solo de vez en cuando Recassin tenía la impresión de ver brillar en las tinieblas un ojo de mirada despiadada. Un aura funesta parecía envolver al desconocido, la negrura parecía ser su acompañante.

Recassin intentó tragar saliva, pero la hoja en su garganta se lo impidió. La sangre le manaba cuello abajo, le empapaba el cuello de la camisa y la solapa de la chaqueta.

– Ozymandias -musitó, desvalido-. Ozymandias conoce la respuesta…

– ¿Eso es todo? -masculló la voz, que tenía un acento extraño-. ¿Pretende usted despacharme con enigmas? Teniendo en cuenta la penosa situación en que se encuentra, lo considero más que inoportuno.

– No… sé… nada más. -La respuesta de Recassin llegó a trompicones, su voz apenas se oyó.

– No es cierto. Aunque usted haya hecho todo lo posible por borrar las huellas de su origen, yo sé quién es usted. Y por eso también sé que se halla en su poder. Así pues, se lo preguntó por última vez, Recassin: ¿dónde está? Y permítame que le diga que estoy perdiendo la paciencia.No era ni el acento extranjero ni la manera presuntuosa de expresarse de su verdugo lo que perturbaba a Recassin, sino la tranquilidad con que hablaba el extraño. No dejaba lugar a dudas de que el hombre utilizaría el arma mortífera que sostenía en la mano si no conseguía lo que reclamaba.

– Yo… yo… ya no lo tengo -replicó Recassin; temblaba de arriba abajo de miedo.

Página siguiente