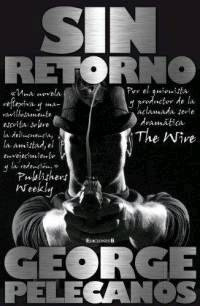

George Pelecanos

Sin Retorno

Título original: The turnaround

Traducción: Cristina Martín Sanz

1.a edición: noviembre 2010

© 2008 by George Pelecanos © Ediciones B, S. A., 2010

In Memoriam

Lance Cpl. Philip A. Johnson

3.er Batallón, 2º Regimiento de Marina

2.ª División de Marina

2.ª Fuerza Expedicionaria de Marina

Llamó al local Café Pappas e Hijos. En 1964, cuando lo abrió, sus chicos tenían sólo ocho y dos años, pero pensaba que uno de ellos se haría cargo del negocio cuando él se hiciera viejo. Al igual que cualquier padre que no fuera un malaka, quería que a sus hijos les fuese mejor que a él en la vida. Quería que asistieran a la universidad. Pero, qué diablos, nunca se sabía cómo iban a darse las cosas. Podía ser que uno de ellos tuviera madera de universitario, pero el otro no. También podía ser que los dos fueran a la universidad y decidieran encargarse juntos del negocio. Como quiera que fuese, aseguró la jugada y añadió los nombres de ellos al letrero. De ese modo, los clientes sabrían qué clase de individuo era. Dirían: «He aquí un tipo consagrado a su familia. John Pappas está pensando en el futuro de sus hijos.»

Era un bonito letrero, con imágenes en negro sobre un fondo gris perla, con la palabra «Pappas» el doble de grande que «e Hijos», en enormes letras mayúsculas, junto al dibujo de una taza de café humeante en un plato. El tipo que fabricó el letrero puso una elegante letra P en un lado de la taza, caligrafiada, y a John le gustó tanto que mandó hacer el mismo grabado en las tazas de verdad que se utilizaban en el local. Igual que los que visten con distinción se hacen bordar sus iniciales en los puños de la camisa.

John Pappas no tenía camisas elegantes. Tenía un par de ellas azules y de algodón para ir a la iglesia, pero la mayoría de las demás eran blancas y de botones, y todas de las que no necesitaban planchado, para evitar el gasto de la tintorería. Además, su mujer, Calliope, no era de las que planchan. Cinco de manga corta para la primavera y el verano y otras cinco de manga larga para el otoño y el invierno, colgadas en filas en la cuerda que había tendido en el sótano de la casa. No sabía por qué se tomaba la molestia de tener para elegir. En la cafetería siempre hacía calor, sobre todo si uno estaba cerca de la parrilla, y hasta en invierno llevaba la camisa remangada por encima del codo. Camisa blanca, pantalón caqui y zapatos Montgomery Ward fuertes y resistentes a la humedad. Un delantal por encima del pantalón, un portabolígrafos en el bolsillo de la camisa. Su uniforme.

Era guapo a su estilo, tenía una nariz prominente. Había cumplido los cuarenta y ocho a finales de la primavera de 1972. El pelo lo tenía negro y lo llevaba peinado hacia arriba y hacia atrás a los lados, un poco por encima de las orejas, más bien largo, como los chicos. Hacía ya unos años que lucía aquella imagen austera. El pelo de las sienes se le había vuelto blanco. Al igual que muchos hombres que habían luchado en la Segunda Guerra Mundial, no había hecho un solo abdominal ni una sola flexión desde que lo licenciaron, veintisiete años atrás. Un marine que había salido de la campaña del Pacífico no tenía nada que demostrar en lo que a hombría se refiere. Fumaba, un hábito que había adquirido por cortesía del cuerpo de Marines, el cual acompañaba con cigarrillos la comida supercalórica que daba a los soldados, y se agitaba a menudo. Pero como su trabajo era de tipo físico, se mantenía bastante en forma. De hecho, tenía el vientre casi plano. Y se sentía especialmente orgulloso de su tórax.

Llegaba al local a las cinco de la mañana, dos horas antes de la hora de abrir, para lo cual se levantaba todos los días a las cuatro y cuarto. Tenía que recibir al vendedor del hielo y a otros repartidores, hacer el café y preparar unas cuantas cosas. Podría haber dicho a los repartidores que se presentaran más tarde, para así dormir una horita más, pero aquel momento de la jornada le gustaba más que cualquier otro. De hecho, siempre despertaba con los ojos abiertos de par en par y listo para entrar en acción, sin necesidad de ningún despertador. Bajar las escaleras con cuidado para no despertar a su mujer ni a sus hijos, recorrer la casi desierta calle Dieciséis conduciendo su Electra 225 con los faros encendidos y la mano en que sostenía el cigarrillo colgando por la ventanilla. Y luego disfrutar de aquel rato de tranquilidad en la cafetería, a solas con su radio Motorola, escuchando la suave voz de los locutores de la WWDC, hombres de su misma edad que contaban con la misma experiencia vital que él, no esos que hablaban a toda velocidad en las emisoras de rock and roll ni los mavros de la WOL o la WOOK. Tomarse el primero de muchos cafés, siempre en un vaso de plástico, charlar de trivialidades con los repartidores que se iban sucediendo en un goteo constante, y que ya eran casi de la familia porque habían ido cogiéndole cariño a aquel momento suspendido entre la noche y el alba.

Era un restaurante, no un café, pero café sonaba mejor, tenía como más «clase», según decía Calliope. Dentro del entorno familiar, John lo llamaba simplemente el magazi. Se encontraba situado en la calle N, debajo del Dupont Circle, justo al lado de la avenida Connecticut, a la entrada de un callejón. En el interior había una docena de banquetas espaciadas alrededor de una barra de fórmica en forma de herradura y un par de mesas para cuatro con sofá para sentarse, puestas junto a la enorme cristalera que daba a una generosa vista de Connecticut y la N. Los colores dominantes, similares en muchos establecimientos cuyo dueño era griego, eran el blanco y el azul. Había asientos para un máximo de veinte personas. Se organizaba un pequeño revuelo en la franja de los desayunos y las dos horas punta del almuerzo, y había mucho tiempo muerto en el que los cuatro empleados, todos negros, charlaban, hacían el tonto, se sentaban pensativos y fumaban. Y también su hijo mayor, Alex, si estaba trabajando. El soñador.

No existía ninguna cocina «en la trastienda». La parrilla, la plancha para los sándwiches, el expositor refrigerado para los postres, la nevera de los helados, la barra de refrescos y las cafeteras, hasta el lavavajillas, todo estaba detrás del mostrador para que lo vieran los clientes. Aunque el espacio era pequeño y el número de asientos limitado, Pappas había puesto en marcha un servicio de entrega a domicilio que representaba una parte significativa del volumen de ventas diario. Facturaba unos trescientos o trescientos veinticinco al día.

A las tres en punto dejaba de hacer sonar la caja registradora y cortaba la cinta. La parrilla se cerraba y se tapaba a las cuatro. Después de las dos y media ya entraba poca gente en el local, pero él lo mantenía abierto hasta las cinco, a fin de tener tiempo para limpiar, hacer los pedidos y servir a alguien que por casualidad entrara a tomarse un sándwich frío. Desde la hora en que llegaba hasta la hora en que cerraba, permanecía doce horas de pie.

Y aun así no le importaba. Nunca había querido ganarse la vida haciendo otra cosa. Lo mejor de aquello, pensó mientras se acercaba al local cuando el cielo empezaba a clarear, es lo de ahora: agacharse para recoger el pan y los bollos que ha dejado en la puerta el repartidor de Ottenberg y a continuación encajar la llave en la cerradura de la puerta.

«No pertenezco a nadie. Esto es mío.»

Pappas e Hijos.

Alex Pappas llevaba sólo unos minutos con el dedo pulgar levantado, de pie en el arcén del University Boulevard de Wheaton, cuando paró para recogerlo un VW de trasera cuadrada. Alex echó una carrera hasta la puerta del pasajero, y al acercarse echó un vistazo al conductor. Al otro lado de la ventanilla semiabierta vio a un tipo joven, de pelo largo y bigote en forma de manillar. Probablemente un porrero, lo cual no lo molestaba en absoluto. Se subió al coche y se dejó caer en el asiento.

Página siguiente