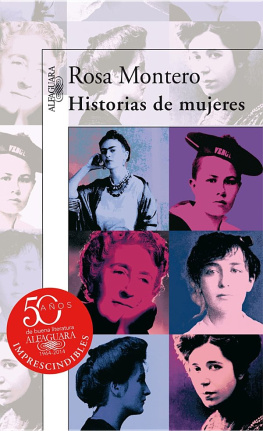

Rosa Montero (Madrid, 1951), es una periodista y escritora española. Cursó estudios de Filosofía y Letras y Ciencias de la Información mientras colaboraba con grupos de teatro independiente como Tábano y Canon. Su vocación por la escritura comenzó desde muy pequeña: víctima de la tuberculosis, apenas podía hacer otra cosa que leer y escribir sus propias historias. Lo que comenzó como un juego pronto se convirtió en un modo de vida.

Ha publicado en varios medios de comunicación y desde 1976 trabaja en exclusiva para el periódico El País. En 1978 gana el premio Mundo de entrevistas y en 1980 el premio Nacional de Periodismo para reportajes y artículos literarios. Fue redactora-jefa del suplemento dominical de El País hasta 1981.

Ha publicado novelas, cuentos y recopilaciones de entrevistas y artículos. Escribió los guiones de Media Naranja que Televisión Española emitió en 1986.

Su primera novela fue Crónica del desamor (1979), pero su primer gran éxito le llegó con Te trataré como a una reina (1983), que la aupó a los primeros lugares de las listas de ventas.

En 1997 ganó el I Premio Primavera de Novela por La hija del Caníbal. Ha recopilado sus cuentos de los últimos quince años y añadido algunos más en Amantes y enemigos.

El instituto La Laguna de Madrid le otorgó en 1999 el Primer Premio Literario y Periodísitico Gabriel García Márquez por su trabajo en El País.

Su obra ha sido traducida a más de veinte idiomas y es Doctora Honoris Causa por la Universidad de Puerto Rico.

En la actualidad sigue ejerciendo como directora del suplemento de El País con su estilo entre la literatura y el periodismo.

El más acá

Infalible

Ni siquiera oveja, sino cabra, cabra descarriada es lo que soy, y, en mi extravío entre las jaras terrenales, hay un enigma de fe que, últimamente, me tiene preocupada hasta la médula: el Papa, dice el dogma, es infalible. Una curiosidad sin duda atea me llena la cabeza de preguntas: ¿cuánto abarca esta infalibilidad papal, esta precisión hija de la ciencia angélica? ¿Es infalible el Sumo Pontífice desde que se levanta hasta el momento de dormirse o, por el contrario, se trata de un fenómeno con alzas y con bajas, un don que viene y que se va, al pálpito secreto de la fe? ¿Es infalible el Papa en todos los juicios que formula, desde un banal pronóstico de lluvias, por ejemplo, hasta un delicado y finísimo anatema? La pura lógica (que es por otra parte fuente de fatales errores, como bien nos explica la Santa Madre Iglesia) me hace pensar que no, que la infalibilidad no es un continuo, que se aplica solo en cuestiones doctrinales. Ahora bien, en este caso, ¿quién decide dónde empieza y dónde acaba la doctrina? Algunos temas están claros, como, es un decir, la Trinidad. Discutir si hay tres divinidades o una es sin duda el campo idóneo para la aplicación de lo infalible, aunque haya sido este, el trinitario, un problema que le ha costado muchos cismas y muchos años de debate a la Iglesia (o sea, que tampoco lo tenían claro). Pero cuando el Papa aborda un tema de política terrenal perecedera ¿está divinamente protegido del error? Cuando dice que la guerrilla salvadoreña provocó la muerte del arzobispo Óscar Romero, ¿quién se confundió, el Pontífice o el traductor de su discurso? Doscientos intelectuales cristianos italianos criticaron la actitud del Papa en Nicaragua. ¿Pudo equivocarse Juan Pablo II en el enjuiciamiento que ha hecho con sus gestos, con sus actitudes, de la situación política concreta, o la infalibilidad se manifiesta siempre que el Pontífice lo quiere y necesita, sea o no un tema doctrinario? ¿Es infalible la infalibilidad? Fue en el Concilio Vaticano I, en 1870, cuando se estableció el dogma de la infalibilidad. Los papas anteriores ¿se equivocaban, eran un poco más humanos? Pregunto y pregunto y seguramente abundo en el error y en el pecado: es natural, yo no dispongo de un dogma que me ampare.

(20-3-83)

Madres

Detrás de los niños desnutridos y desdeñados siempre hay una madre. Los casos aparecen en la prensa con progresión geométrica, cada vez más frecuentes, más horribles. Bebés rotos a golpes y abandonos, criaturas espectrales que lo único que conocen del vivir es la tortura. Víctimas mudas incapaces de explicar lo sucedido y cuyo sufrimiento solo se adivina, como un vértigo, a través de las huellas del tormento o del vago testimonio de un vecino: meses de llantos desolados, gemidos que horadan las paredes, ruidos de golpes. Y niños descarnados, de cabezas inmensas, devorados por la soledad y los piojos, con la piel roída por metódicas llagas, por la brasa de un cigarro y por la infamia. Esa piel que hubiera debido ser de nata y oler a polvos de talco y caramelo. Resulta aterrador que en cuerpos tan breves pueda caber tamaño infierno.

Pues bien, detrás de todo esto está siempre una madre. Es de las madres de quienes hablan acusadoramente los periódicos; es a las madres a quienes la policía busca y detiene; son las madres quienes se han hecho cargo de la vida y suplicio de sus niños. Es a ellas, en fin, a quienes pedimos cuentas del espanto. La sociedad sufre un espasmo de conciencia ante estos casos: nos brincan las entrañas brevemente. Pero después condenamos a la madre y olvidamos. Olvidamos que la atrocidad y la miseria empiezan en ellas. Que todas arrastran tras de sí múltiples hijos que los diversos padres se sacudido de encima sin problemas. Y que muchas de ellas, al ser descubiertas, han llorado y clamado por sus críos: así de hondo es el imperativo social que les obliga a ser por siempre madres, así de patológico y terrible es su destino.

No intento justificar sus actos: intento comprender lo que sucede. Desentrañar en qué podrida raíz de lo que somos se alimenta esta trastienda infanticida. Aquí estamos, castigando el aborto y hablando de la anticoncepción entre susurros, instalados en una sociedad paridora e hipócritamente ultracatólica, en un mundo sexista y cruel que hace de la maternidad un desatino. Aquí estamos, en fin, crucificando niños:

(24-5-86)

Diablos

El demonio está de moda.

Lucifer está de nuevo entre nosotros con sus posaderas de cabrito. La cosa comenzó en los setenta, con el auge de El exorcista y otras películas. Aquellos filmes eran como malas novelas del Averno, una avanzadilla populista. Pero ahora el tema ha alcanzado ya las cotas de la gran literatura, esto es, de la narrativa eclesiástica oficial, y el mismísimo Wojtyla se ha explayado hablando del diablo. Y no es eso todo: al parecer, cada día aumenta la demanda de exorcismos. Satán asoma su hocico carmesí por todas partes. Ahí está, por ejemplo, una escritora de la talla y sensibilidad social de Doris Lessing, que en Sikhasta, su última novela, habla de la presencia real del Innombrable. Hace unos días, Juan Arias le hizo una fascinante entrevista a monseñor Balducci, la máxima autoridad católica en leviatanes. En ella, monseñor contaba que cuando Belcebú abandona el cuerpo de un poseído, este vomita «clavos de hierro o bien pequeños animales muy feos», y que es fácil advertir si un caballo está endemoniado porque de la noche a la mañana aparece con toda la crin hecha trencitas. Informaciones todas ellas muy pertinentes y útiles, dado el cariz que la cosa está tomando, con el Maligno trotando a nuestros flancos.

Se veía venir, porque estamos viviendo en un infierno. Las guerras, las matanzas, las torturas, las hambrunas, la explotación bestial del ser humano. Parece que la humanidad no resistía por más tiempo la horrorosa responsabilidad de asumir el mal como algo propio, nuestro agujero negro, nuestra culpa. Por eso hemos desempolvado a Satanás y encerrado al Mal en una carnadura color guinda, con sus cuernos, su rabo puntiagudo y sus pezuñitas apestosas. Qué colosal alivio: no hay seres perversos, sino talantes tibios en quienes se ha instalado algún demonio como el soplo frío que se cuela por la rendija de una puerta. Aire mefítico. Ahora todo es cuestión de estar al tanto y ver si Reagan escupe escarpias o si a Gaddafi se le trenzan las guedejas, pongo por caso. Gracias, Diablo.