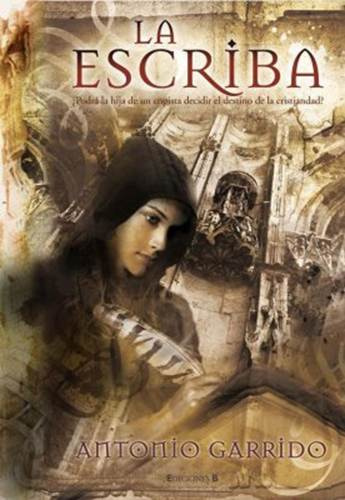

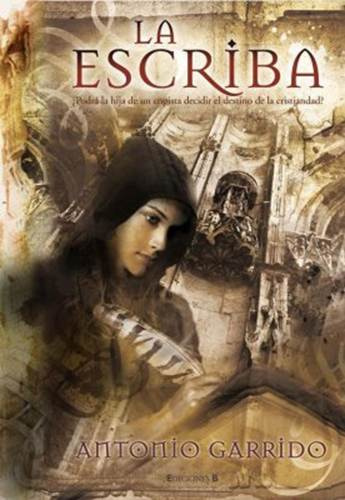

Antonio Garrido

La escriba

Año 799 de Nuestro Señor Jesucristo

Ciudadela de Würzburg. Alta Franconia

Y el diablo llegó para quedarse.

Ya no sé por qué escribo: ayer murió Theresa, y tal vez pronto la acompañe. Hoy no hemos comido nada. Lo que consigo en el scriptorium apenas nos alcanza. Todo está desierto. La ciudad se muere.

Gorgias depositó la tablilla de cera en el suelo y se tumbó sobre el camastro. Antes de cerrar los ojos, rogó por el alma de su hija. Luego sólo alcanzó a recordar los terribles días que precedieron a la hambruna.

El día de Todos los Santos, en Würzburg no amaneció. Bajo la penumbra, los primeros jornaleros abandonaron sus viviendas y partieron hacia los campos, señalando el cielo sucio e hinchado como el vientre de una enorme vaca. Los perros olisquearon el temporal y aullaron, pero hombres, mujeres y niños continuaron su cansino desfile como un ejército sin alma. Poco después, una vorágine de nubarrones cegó el firmamento, y al rato vomitó tal torrente de agua que hasta los campesinos más avezados temblaron augurando la venida del fin del mundo.

Theresa aún dormitaba cuando su madre la avisó. La joven escuchó aturdida el golpeteo del granizo que amenazaba con derrumbar el tejado de zarzo y al instante comprendió que debía apresurarse. En un abrir y cerrar de ojos, madre e hija recogieron el pan y el queso que había sobre la mesa, añadieron algo de ropa a un hatillo improvisado y, tras asegurar puertas y ventanas, se unieron a la turba de desesperados que corría a guarecerse en la parte alta de la ciudad.

Cuando subían por la calle de los arcos, Theresa recordó haber olvidado sus tablillas de cera.

– Siga, madre. Yo vuelvo enseguida.

Pese a los gritos de Rutgarda, Theresa se perdió entre la multitud de campesinos que, empapados como ratas, huían en la dirección contraria. Muchas callejuelas ya eran arroyos donde notaban cestos rotos, restos de leña, gallinas muertas y ropa destrozada. Sorteó el pasadizo de los curtidores saltando por encima de un carro atravesado entre dos viviendas hundidas y descendió por la calle vieja hasta alcanzar la trasera de su casa, donde sorprendió a un pilluelo que intentaba violentarla. Nada más acercarse le arreó un empellón, pero el muchacho, en vez de huir, corrió hacia otra vivienda y se coló por una ventana. Después de maldecirle, Theresa entró en su casa y de un baúl extrajo los utensilios de escritura, sus tablillas de cera y una Biblia de color esmeralda. Se santiguó, protegió todo bajo su capa y regresó lo más rápido que el agua le permitió al lugar donde aguardaba su madrastra.

De camino hacia la catedral, varias callejuelas desaparecieron bajo el lodo y un par de tejados volaron como si se tratara de hojarasca. Poco después, una violenta riada engullía el laberinto de casuchas que atestaba el arrabal, dejando tras de sí un reguero de desolación.

Las oraciones de los lugareños no impidieron que, en los días siguientes, la lluvia y la ventisca anegaran los campos hasta convertirlos en una balsa. Después llegaron las nieves; el Main se heló atrapando los esquifes de los pescadores, las ventiscas cegaron los pasos que comunicaban Würzburg con las llanuras de Fráncfort, y el suministro de víveres y mercancías quedó completamente interrumpido. Los fríos diezmaron las cosechas e hicieron estragos en los rebaños. Poco a poco, las provisiones se fueron agotando y el hambre se extendió como una enorme mancha de aceite. Algunos aldeanos malvendieron sus tierras, y quienes no encontraron el qué hubieron de vender a sus propias familias. De los insensatos que abandonaron la protección de las murallas para huir a los bosques, nunca más se supo. Algunos, llevados por la desesperación, se encomendaron a Dios y se arrojaron por los barrancos.

De la noche a la mañana, deambular por las callejas de Würzburg se convirtió en una terrible pesadilla. Los lodazales provocaban continuas caídas y los derrumbes obligaban a caminar lejos de los edificios. La gente se encerró en sus casas a la espera de un milagro, pero los chiquillos, desoyendo las advertencias de sus mayores, continuaban reuniéndose en los estercoleros de extramuros en busca de alguna rata con la que improvisar algún asado. Cuando lo lograban, festejaban la hazaña con canciones y gritos de júbilo, desfilaban por la calle mayor y enarbolaban con orgullo las piezas capturadas.

Pasadas dos semanas, los primeros cadáveres comenzaron a salpicar las calles de la ciudad. Los difuntos más afortunados recibieron sepultura en el pequeño camposanto adyacente a la iglesia de madera de Santa Adela, pero pronto flaquearon los voluntarios y los muertos se esparcieron por las rieras como si de una plaga se tratara. Algunos cadáveres se hinchaban como sapos, pero por lo general, las ratas los devoraban antes de que aquello sucediera. Muchos niños enfermaron de debilidad, mientras sus madres se desesperaban buscando inútilmente algo más que un poco de agua para ponerles a la mesa. A finales de mes, el olor a muerto impregnaba la ciudad, con las campanas de la catedral entonando su lúgubre resonar.

Por fortuna para Theresa, la catedral del condado generaba una exigua pero estable demanda de trabajadores, de modo que los laicos que prestaban sus servicios en los talleres diocesanos recibían como retribución un modio de grano a la semana. Respecto a las mujeres, de las pocas que servían, o agradaban a los hombres o lo hacían en las cocinas.

Tal vez por ese motivo, trabajar en el taller de los percamenarii suscitaba en Theresa sentimientos encontrados. Por una parte le incomodaba tener que soportar las miradas impúdicas de los guarnicioneros, los comentarios sobre el tamaño de sus pechos e incluso algún roce más o menos disimulado, pero aquellas contrariedades se veían recompensadas cuando, a última hora, se quedaba a solas con los pergaminos. Entonces apilaba los pliegos llegados del scriptorium, y en lugar de coser los cuadernillos, aprovechaba para disfrutar de unos momentos de lectura. Polípticos, salterios, textos patrísticos e incluso códices paganos, suplían con sus relatos los rigores del trabajo y le inducían a pensar que tal vez ella sirviese algún día para algo más que hornear pasteles y fregar perolas.

Su padre, Gorgias, oficiaba de amanuense en el scriptorium episcopal, cerca del taller donde ella se desempeñaba como aprendiza. Theresa había accedido al puesto merced a la desgracia de Ferrucio, el anterior aprendiz, que había malogrado su porvenir el día que en un descuido se segó los tendones de una mano. Fue entonces cuando su padre la propuso para sustituirle. Sin embargo, desde el primer momento se encontró con la oposición de Korne, el maestro de percamenarius, quien argumentó sobre el mutable carácter femenino, la natural inclinación de la mujer a la disputa y el chismorreo, su incapacidad para manejar fardos pesados, y la frecuencia de sus menstruos. Todo ello, a su entender, se revelaba inconciliable con una labor que requería sabiduría y destreza a partes iguales. Sin embargo, Theresa era capaz de leer y escribir con soltura, una habilidad de indudable valor en un lugar donde sobraban músculos y escaseaba el talento. Gracias a ello, y a la mediación de su padre, le había sido adjudicado el puesto. Cuando Rutgarda se enteró, no tardó en poner el grito en el cielo. Si Theresa hubiese sido una muchacha retrasada o enferma, tal vez hubiera entendido aquella decisión, pero era una joven agraciada, quizás algo delgada para los gustos de los mozos francos, pero de caderas amplias y pechos generosos; y eso sin mencionar su dentadura, completa y brillante como la de pocas. Cualquier otra en su lugar habría buscado un buen marido que la preñase y mantuviese; pero no: Theresa tenía que echar a perder su juventud encerrada en un viejo taller de curas, trabajando en inútiles quehaceres de curas, y padeciendo las habladurías que rodeaban a las mujeres de los curas. Y lo peor: Rutgarda estaba convencida de que el culpable de aquella situación no era otro que el propio padre de la muchacha. Al final, Theresa había sucumbido a las absurdas ideas de Gorgias, siempre con la cabeza en el pasado, añorando su Bizancio natal, hablando de los beneficios del saber y la grandeza de los antiguos autores, como si aquellos sabios fuesen a regalarle un plato de garbanzos. Pasarían los años y de repente, un día, su hijastra se encontraría con las carnes flojas y las encías desnudas, y entonces lamentaría no haber encontrado un hombre que la alimentara y protegiera.

Página siguiente