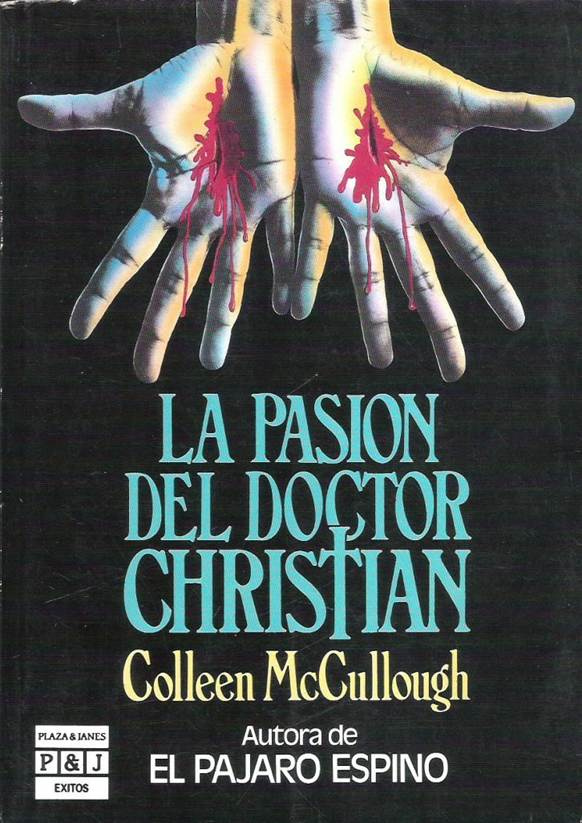

Colleen McCullough

La Pasión Del Doctor Christian

Título original A CREED FOR THE THIRD MILLENNIUM

Traducción de EVA SÁNCHEZ

Fooa myse tintóla, myse in e eye, myse fish-en fooa ucklun!

El viento era especialmente penetrante y frío en aquel mes de enero, en Holloman, Connecticut. Cuando el doctor Joshua Christian dobló la esquina de la calle Cedar para la calle Elm, una ráfaga del ártico le golpeó de lleno en el rostro. Sintió como si se le clavaran agujas en los pocos centímetros de piel de la cara que había dejado al descubierto para ver por dónde andaba. Conocía tan bien ese camino que casi no le hubiera sido necesario ver para seguirlo.

Cómo había cambiado todo. Era todo tan distinto en los viejos tiempos, cuando la calle Elm era la arteria principal del ghetto negro y las gentes paseaban luciendo orgullosas todos los colores del arco iris; se escuchaban risas por todos lados y se veía a los niños salir de sus casas en patines y patinetes. Eran jóvenes hermosos, radiantes y divertidos. La calle brindaba diariamente este espectáculo, pues era el mejor lugar para jugar, el escenario donde todo ocurría.

Tal vez algún día Washington y el resto de las capitales del mundo encontrarían el dinero suficiente para hacer algo con respecto a las ciudades interiores del Norte. Pero, por el momento, estaban abocadas a prioridades más importantes y no podían perder el tiempo en decidir lo que debían hacer con esas miles de calles desiertas, cuyas casas tenían capacidad para tres familias y que se encontraban en la mayoría de los pueblos y ciudades del Norte. Mientras tanto, los tablones de madera clavados sobre puertas y ventanas seguían pudriéndose, la pintura gris se caía, las tejas grises se desprendían de los tejados, los pórticos se iban desvencijando y los ventanales grises se abrían como bocas. Afortunadamente, el viento rompía aquel silencio. Aullaba entre los alambres y lanzaba quejidos entre los angostos boquetes. De vez en cuando, un breve sollozo surgía de su poderosa garganta mientras reunía el aliento necesario para volver a ulular; luego seguía murmurando mientras barría las hojas congeladas y las latas vacías, amontonándolas; resonaba como un trueno contra el tanque de hierro vacío situado junto al bar clausurado de Abie, el de la esquina de Maple.

El doctor Joshua Christian era un típico habitante de Holloman. Allí nació, creció, se educó, y no concebía la posibilidad de vivir en otra parte. Amaba ese lugar, amaba Holloman por encima de todo. No importaba si éste era un rincón desierto, despreciado por todos, feo o antieconómico. Él seguía amando a su ciudad; Holloman era su hogar. De alguna manera, allí se había formado, había vivido la ciudad en su última agonía, y ahora simplemente estaba vagando a través de sus despojos desecados.

A la luz del atardecer todo era gris: las hileras de casas desiertas, las calles, los árboles desnudos y el cielo. He trabajado sobre el mundo y el mundo será gris. El color del no color; el compendio del dolor; la forma de la soledad; la quintaesencia de la desolación… Joshua, no uses el color gris, ni siquiera mentalmente.

Mejor, mucho mejor. Al internarse más en Elm, observó que ocasionalmente había alguna casa ocupada. Las viviendas habitadas parecían sutilmente menos arruinadas, pero básicamente, tanto las casas desiertas como los habitantes ofrecían el mismo aspecto. Todas tenían las ventanas y puertas claveteadas con tablones, a través de los cuales no se alcanzaba a vislumbrar el menor atisbo de luz, si bien los porches y galerías de las casas habitadas habían sido barridos, las malezas arrancadas, y las partes laterales habían sido recubiertas de un aluminio extragrueso, que les daba un particular aspecto de renovación y frescura.

Las dos casas del doctor Christian tenían capacidad para tres familias cada una y estaban ubicadas en la calle Oak, a la vuelta de la esquina de la calle Elm, justo detrás de la unión de esta calle con la carretera 78, aproximadamente a tres kilómetros de la oficina central de Correos de Holloman, a la cual se dirigía en esa tarde gris para enviar su correspondencia y ver si había cartas en su buzón, pues el cartero ya no recorría la ciudad.

Al acercarse caminando por la vereda a los números 1.045 y 1.047 de la calle Oak, bajo los árboles centenarios cuyas raíces asomaban por entre las baldosas, el doctor Christian se detuvo automáticamente a examinar sus residencias. Perfecto. No se veía luz alguna. Ver luz desde el exterior significaría que entraba aire, aire frío e indeseable. La apertura y cierre de la puerta trasera y el inútil tiro de la chimenea eran más que suficientes para renovar el aire, indispensable pero congelado. Ambas casas eran grises, como casi todo el resto, y habían sido edificadas, al igual que la mayoría, a finales del siglo xx para alojar a tres grupos independientes de inquilinos. Sin embargo, sus dos casas estaban unidas a la altura del segundo piso por un pasadizo y habían sido restauradas con un propósito distinto del original. En el número 1.045 instaló su clínica y en el 1.047 vivía toda su familia.

Satisfecho al ver que todo estaba en orden, cruzó la calle sin molestarse en mirar a ambos lados, ya que en Holloman no circulaban coches y por la calle Oak no pasaba ninguna línea de autobús, con lo cual casi un metro de nieve se amontonaba a lo largo de la calle, adonde era arrojada cada vez que limpiaban las veredas.

Se accedía al 1.045 y al 1.047 por las puertas traseras. El doctor Christian pasó por debajo del puente que comunicaba ambas viviendas y dobló hacia el 1.047; no esperaba a ningún paciente y no quería tentar al destino entrando por el 1.045.

Hacía ya mucho tiempo que habían sido cerrados el pequeño rellano, donde anteriormente terminaba la escalera de la puerta trasera y la sólida puerta, por encima de los escalones. Metió la llave en la cerradura y entró en el cubículo que contenía una zona de aislamiento muy necesaria contra el mundo inclemente. Otra llave y otra puerta le condujeron al vestíbulo exterior original, donde colgó su sombrero de piel, la bufanda, el abrigo, y se quitó las botas. Después de ponerse las zapatillas abrió una tercera puerta, que no estaba cerrada con llave y se encontró por fin dentro de su casa.

Mamá estaba en la cocina, frente al horno, como de costumbre. Teniendo en cuenta su carácter y la clase de vida y ocupaciones que había elegido, debería haber sido una mujer regordeta de sesenta y tantos años, con la cara surcada de arrugas y tobillos gruesos. Al pensar en esa ridiculez, el doctor lanzó una carcajada y ella se volvió sonriente, tendiéndole los brazos en un generoso gesto de bienvenida.

– ¿Qué te ha hecho tanta gracia, Joshua?

– Me estaba divirtiendo con una especie de juego mental.

Como era madre de varios psicólogos, el contacto familiar con ellos hacía que, en muchas ocasiones, pareciera más inteligente y culta de lo que realmente era, como en ese momento, en que en lugar de preguntar: «¿Un juego? ¿Qué juego?», preguntó: «¿Qué clase de juego?»

Él se sentó en una esquina de la mesa balanceando el pie y examinó el frutero hasta encontrar una manzana que le pareciera apetitosa.

– Estaba pensando -explicó entre bocado y bocado- que tu aspecto no se parece en nada a tu forma de vida. -Le sonrió y entrecerró los ojos en un gesto burlón-. Ya sabes a qué me refiero: una mujer vieja y poco atractiva, marcada para siempre por una vida sacrificada.

Ella tomó el comentario con buen humor y lanzó una carcajada. El rostro se le arrugó deliciosamente y se dibujaron unos hoyuelos en sus mejillas. Sus labios, que nunca había pintado, se abrieron mostrando una dentadura perfecta, y sus grandes ojos azules, curiosamente atractivos como los de todos los miopes, brillaron bajo las largas pestañas oscuras. No se vislumbraba una sola hebra plateada en su cabello dorado como el trigo, que era grueso, ondulado, brillante y largo, y que ella recogía sencillamente en un moño a la altura del cuello.

Página siguiente