David Serafín

El Metro de Madrid

COMISARIO BERNAL 02

Título original: MADRID UNDERGROUND

Traducido por Antonio-Prometeo Moya

A la «pandilla» de siempre, tan conocedora del Madrid «subterráneo», dedico esta versión española de

Madrid Underground

Los personajes de esta novela son totalmente ficticios, pero sus actividades transcurren en Madrid entre acontecimientos reales ocurridos de mayo a junio de 1977.

D. S.

El hombre, alto y de anchas espaldas, se inclinó sobre la palangana de cinc y dejó que el chorro de agua tibia limpiara los relucientes instrumentos de acero inoxidable. Después de secarlos con toallas de papel, les sacó brillo a conciencia con un trapo limpio y se puso a encajarlos en la horma correspondiente del estuche grande de cuero.

Se quitó los guantes blancos de goma con notable pericia y se limpió los dedos con un cepillo de uñas. Al colgar la bata blanca en el gancho de detrás de la puerta, echó un último vistazo a su alrededor para asegurarse de que todo estaba en orden, y subió los peldaños de cemento que conducían al vestíbulo.

Allí se detuvo a escuchar y no oyó más que la rítmica oscilación del reloj de péndulo y el lejano murmullo del Metro que corría por el distante subsuelo de la calle. Cerró la puerta del sótano y escondió la llave tras el calado decorativo que había sobre la esfera del reloj.

A pesar de su corpulencia, subió con ligereza los peldaños alfombrados y volvió a detenerse en el descansillo con el aliento contenido. Después de comprobar que no se oía nada anormal, abrió la portezuela del extremo del pasillo y encendió la luz del pequeño cuarto ropero. Una vez dentro, se quitó con presteza el ligero mono y se puso la bien planchada camisa de color azul oscuro y gran bolsillo a la izquierda, que ostentaba una insignia roja, amarilla y negra con el yugo y las flechas. Tras ponerse los pantalones negros de amplio tiro, se ciñó el cinturón negro hasta el penúltimo agujero.

Cogió de un cajón un cordón trenzado y con borlas, rojo y negro, y tras prenderlo de la hombrera derecha introdujo el otro extremo en el tercer botón de la camisa. Luego tomó la guerrera blanca, le cepilló el cuello, se la puso y fue colgándose en orden las medallas mientras se observaba en el espejo de cuerpo entero. El pecho se le hinchó de orgullo al percibir en el reflejo algo más que un leve parecido con su ídolo nacional-sindicalista, José Antonio Primo de Rivera.

Tras abrir la puerta que daba a la habitación principal, encendió los focos y se detuvo para poner en marcha el magnetófono. Fue luego al otro extremo de la habitación, corrió las cortinas de terciopelo rojo y se quedó mirando la bandera nacional, rojigualda, que ostentaba en el centro el escudo cuartelado con castillos y leones rampantes sobre fondo negro. A uno y otro lado de la bandera, los focos iluminaban sendos retratos grandes con marco dorado.

Cuando los compases un tanto estridentes del himno de la Falange, el Cara al Sol, llenaron la sala, el hombre alto y uniformado estiró el brazo derecho según el saludo fascista, luego se inclinó y besó la bandera. Tras dar un cuarto de vuelta a la izquierda que le salió bordado, repitió el saludo ante el retrato del lado siniestro y exclamó por sobre la música chillona:

– ¡José Antonio Primo de Rivera, presente!

Luego dio un nuevo taconazo, se volvió al retrato de la derecha y, luchando por que no se le saltaran las lágrimas, se cuadró en un tercer saludo:

– ¡Viva Franco! ¡Arriba España!

Era el último domingo de mayo, una quincena antes de las primeras elecciones generales libres desde hacía cuarenta años, y hacía frío y llovía (tiempo impropio de la estación que corría). Miles de coches, autobuses y motos salían de Madrid por Moncloa, tocando el claxon, saludándose entre sí con banderas republicanas rojas, amarillas y moradas, y hoces y martillos, mientras cientos de miles de simpatizantes izquierdistas se dirigían a la fiesta del Partido Comunista, que se iba a celebrar en Torrelodones durante veinticuatro horas seguidas y que se había venido anunciando desde hacía varios días. Los anuncios habían prometido un millón de sardinas fritas, medio millón de chuletas de cordero asadas, discursos de dirigentes revolucionarios como La Pasionaria y Santiago Carrillo y canciones populares a cargo de Juliette Gréco y otros intérpretes invitados para animar los actos. La Renfe había preparado trenes especiales en la estación del Norte, y allí donde línea férrea y carretera corrían próximas, los viajeros de tren y los que iban en vehículo propio o en autocar intercambiaban alegres saludos con la mano y el puño cerrado.

Naturalmente, no todos eran comunistas, ni siquiera en su mayor parte. Pero era la primera manifestación libre de la izquierda desde la caída de Madrid en manos del general Franco en 1939, y aun así el nuevo gobierno había cuidado de autorizarla sólo a muchos kilómetros de la capital. Todos cuantos tenían la menor tendencia liberal, jóvenes y mayores, se las habían apañado para trasladarse allí, por el medio que fuera, como si se tratase de una fiesta que nadie podía perderse. Los más veteranos sentían que la sangre les ardía, experimentaban otra vez aquel espíritu de Frente Popular, la euforia del pueblo llano, sin que les importara lo poco que durase. Al menos por aquel día habían resuelto hacer un corte de manga a los cuarenta años de franquismo, aunque en realidad no había a la vista fuerzas de orden público a quienes dirigir el gesto.

Como de costumbre, el Dios de los cielos hizo constar que estaba de parte de las huestes derechistas del búnker. Los que llegaron en último lugar, al aproximarse al mediodía al campo raso, se sorprendieron al ver que muchos se volvían a Madrid.

– ¡Se ha suspendido! -gritaban algunos de éstos entre los ruidos del tráfico-. ¡Por la lluvia! ¡Está todo encharcado!

Pese a todo, la voz del secretario general del partido podía oírse atronadora y distorsionada por los altavoces, anunciando que La Pasionaria no acudiría, en contra de lo previsto, porque se temía que el helicóptero no pudiese tomar tierra en aquellas condiciones. Uno de los cantantes que se había ofrecido para actuar gratis empezó a obsequiar a la empapada multitud con una canción política muy popularizada en las últimas semanas; y los agradecidos militantes comenzaron a servirse las chuletas y sardinas que llenaban las mesas improvisadas al efecto. Todo como si fuera otra vez 1936.

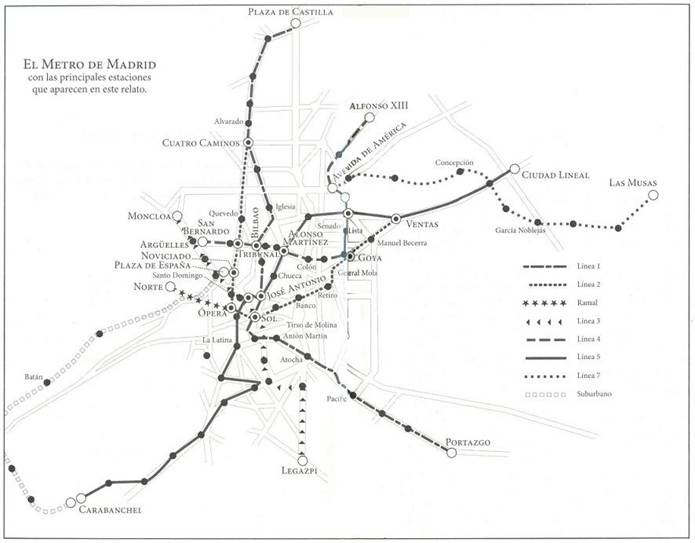

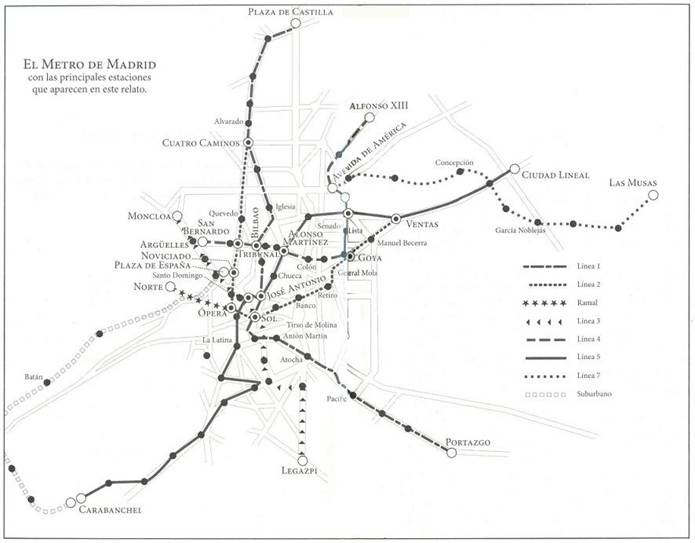

La taquillera de la estación de Metro de Cuatro Caminos no prestó mucha atención al hombre barbudo y fornido cuyo sombrero calado y cuello subido del impermeable ocultaban la cara casi por completo. Le pareció un poco extraño que el hombre le hubiera pedido un billete sencillo y otro de ida y vuelta: a las nueve menos veinte de la mañana, casi todos los usuarios compraban el «ida y vuelta laboral» por ocho pesetas, una concesión de la compañía en vigor sólo hasta las nueve. La persona que el hombre parecía sostener -no supo decir si era hombre o mujer- iba igual de abrigada. Verdad es que hace bastante frío para estar a últimos de mayo y además llueve, se dijo la mujer, pero esos dos parece que están helados y bien helados.

Mientras la extraña pareja cruzaba la barrera metálica, la taquillera vio un poco mejor a la persona sostenida -casi arrastrada, advirtió- con los pies torcidos y como muertos. Quizá fuera uno de los mendigos inválidos que tenían puesto fijo en alguna de las estaciones de Metro del centro y a quien se abandonaría en cualquiera de los pasillos con una dramática nota prendida del abrigo y con una lata para las limosnas entre las piernas impedidas.

Página siguiente