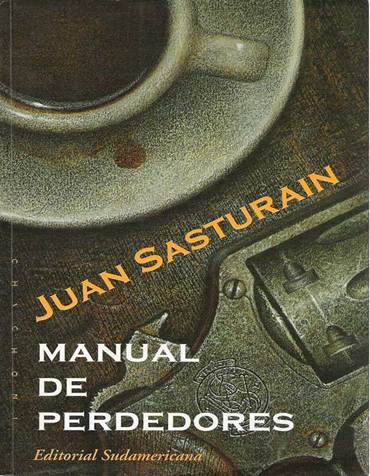

Juan Sasturain

Manual De Perdedores

2008

Este libro es para mis viejos

que, saludablemente,

no me enseñaron a ganar.

Y también para

Diego y Catuto,

porque los quiero

mucho.

***

Podría comenzar este relato diciendo que uno no puede jubilarse de lo que ama. Ya sea una mujer que nos hipotecó la adolescencia, un líder que nos ganó la vida o una camiseta con el color de la victoria. O mejor: nadie puede jubilarse de los sueños sin enloquecer.

Otra manera de empezar sería una prestigiosa tarde de otoño en Parque Lezama. Cielo limpio, hojitas que hacen ruido en los senderos, parejas. Yo andaba allá arriba, entre las mesas de ajedrez junto a la barranca que da a la avenida, cuando alguien me codeó, me confundió sin duda:

– Oiga, ¿no viene a escucharlo a Tony?

Me di vuelta. El pelado me señalaba el grupo, la gente reunida.

– Claro que sí -mentí de apuro-. Ya voy.

Así, esa tarde asistí a la tertulia delirante alrededor de Antonio «Tony» García, un mozo gallego y jubilado que a falta de treinta centímetros más de estatura y algunos pesos en el flaco bolsillo tenía un bien infinito: era dueño de una historia.

Y no la de cualquier taño o gallego que empieza en la panza de un buque, sigue en un conventillo o con una guerra entre hermanos que nuestros hijos ya no conocen. No; este García de poca carne y ojitos vivaces bajo la boina que le bailaba en el cráneo semipelado tenía una historia diferente y cada tarde montaba el espectáculo de su vida ante un auditorio escéptico o respetuoso, siempre pendiente.

Lo que contaba ocupaba meses apenas de su vida. Acaso un año. Sin embargo, todo giraba alrededor de ese punto: el informe pasado de veinte años de bandeja, el presente que sólo servía para revivir los momentos en que la vida fue lo que debía ser por una vez.

Muchos atardeceres de aquel otoño me entreveré entre los oyentes de Tony. Y alguna vez estuve en su pieza de hotel en Tacuarí al 900 y apuramos la manzanilla, comimos salamín sacado de un cajón forrado en hule amarillo, revolví fotos con él. Nunca le dije que pensaba escribir su historia. Tuve miedo de que el gallego se desbandara, inventara algo más de lo habitual, rellenara con la imaginación los agujeros de la memoria.

En aquellos encuentros tuve también las imágenes del verdadero protagonista, ese Etchenaik que apenas conocí, como todos: una ráfaga que pasó por los diarios de fines de los setenta, una noticia que derivaba de sección en sección sin encajar en ninguna. Alguna vez en Policiales, otra en Información General, la definitiva en una nota de personajes insólitos y después la oscuridad, el olvido junto a sátiros de poca monta o las andanzas de los Falcon color mar turbio.

Tony no pasó aquel invierno y en la misma camita arrugada de la pensión se fue de largo en un sueño en el que todo volvía a ser lo que había sido.

Me acuerdo que no llevé ninguna de las livianas manijas pero pude influir entre los dispersos y lejanos parientes para que el nombre grabado en el mármol no fuera el de Antonio Benigno Manuel García, como decía la ajada cédula que encontramos en la misma valija de las fotos, los recortes y el revólver oxidado. En un rincón de la Chacarita donde puedo llevarlo cualquier tarde de éstas hay un lugarcito que dice: Tony García (1909-1980) y creo que él está contento así.

Con los recuerdos de Tony, algunas crónicas burlonas y el testimonio de Willy Rafetto y Julio Robledo, que todavía andan en el extraño gremio que eligieron Etchenaik y el gallego, pude armar el relato que describe algunos meses quemados como yesca; el resplandor de un fósforo contra la oscuridad de los años.

Pero no es todo.

Cuando en octubre de 1985 publiqué la primera parte de este Manual de perdedores, ahora finalmente completo, un Epílogo que la firme amabilidad crítica de Ricardo Piglia aconsejó suprimir, mi amigo y algo más Diego Fierro abría paraguas y extendía redes protectoras bajo el texto, trataba de justificarlo. Craso, grueso y soso error: ninguna palabra justifica o da sentido a otra; bastante trabajo tiene con hacerse sentir y sentirse apenas. Las consideraciones de Diego hubieran sido igualmente redundantes: era obvio que la novela «llegaba tarde a la moda de la policial negra», que el autor jamás había visto disparar un revólver sino en el cine, que la sangre fluía literariamente en sus cadáveres de papel. La abundancia de referencias chandlerianas o los excesos tangueros tenían su justificación cautelosa, nada quedaba al azar en ese epílogo perdonavidas.

Sin embargo, tanta pretensión de controlar falencias y acallar lecturas impiadosas no preveía otro tipo de reacciones. A ésas me quiero referir porque creo que son las únicas que valen la pena a esta altura: las opiniones y sugerencias de un personaje. Nada menos.

Recuerdo que en los agitados días del otoño del '83, cuando este folletín goteaba diariamente en el efímero diario La Voz, de Buenos Aires, recibí el primer llamado telefónico. Una mujer innominada rompía el silencio y la apatía de los contados lectores de la historia y quería comunicarme sus impresiones: «Hay cosas que no van» me dijo, escueta y segura. «Usté no sabe todo lo que pasó y bolacea. ¿No le da vergüenza?» No, no me daba y además estaba encantado del planteo. Hasta entonces no había hecho otra cosa que armar los recuerdos de Tony, adornarlos con un tono pretendidamente displicente, rellenar los vacíos con buenas lecturas del género. Ahora llegaba el momento de revitalizar la historia con testimonios frescos: había alguien más -e interesado personalmente- que conocía la historia del jubilado que se hizo investigador privado y su ayudante, el mozo renegado…

Concertamos una cita con la extraña dama y fui: una confitería de Caballito, un domingo a la tarde que -recuerdo- había partido en la cancha de Ferrocarril Oeste. Esperé hasta las siete y la dama no apareció. Llamó el lunes disculpándose. Lo había pensado bien y creía que era mejor dejar todo así, no valía la pena. La putié por lo bajo pero no me hice mala sangre: en esos días la publicación quedaba interrumpida y los perdedores seguíamos tan perdedores como siempre, con manual o sin él.

Pasaron tres años -como el tango- y en otra oficina, en otro laburo, en otro momento, volvió a sonar el teléfono: «¿Sasturain? Soy la mujer que trabajaba en su novela, ¿se acuerda?» Me acordaba. «Leí el libro. ¿Piensa escribir la segunda parte?» Le expliqué que ya estaba casi lista, que el invierno del '86 no podía terminar sin el punto final; mentí sin piedad y sin saberlo. «Entonces tenemos que hablar. No le voy a fallar», me amenazó.

Me senté a esperarla un sábado a la mañana en El Foro con un café y raleadas esperanzas. Llegó tarde, sin apuro, me demostró desde el saludo que había valido la pena esperarla unos minutos, unos años: era una mujer, una mujer entera de esas que ya no hay, con sesenta años bien puestos y usados, y una historia que desgranó entre plácemes y reproches (lindo título para un vals, pensé) para que yo hiciera -literal- «con ella lo que quiera». Con la historia, claro.

Le prometí y lo hice. Toda la segunda parte de este texto, Hijos, se enlaza con la primera a partir de esa palabra derramada, precisa y apasionada, un sábado en El Foro. Ella terminó de atar los cabos sueltos, ella me reveló lo que intuía mal o despistado, ella -probablemente- me mintió apenas lo necesario.

Página siguiente

***

***