PREFACIO

Me he deleitado con la lectura de los diarios de historia natural decimonónicos, todos ellos una mezcla de lo personal y lo científico, sobre todo Viaje al archipiélago malayo, de Wallace, El naturalista por el Amazonas, de Bates, las Notas de un botánico, de Spruce, y la obra que los inspiró a todos ellos (así como a Darwin): Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente, de Humboldt. Me agradaba pensar que los caminos de Bates, Spruce y Wallace se cruzaban y se alternaban en adelantarse unos a otros, en el mismo trecho del Amazonas y durante los mismos meses de 1849; todos ellos, además, fueron buenos amigos. (Y no sólo seguirían manteniendo correspondencia a lo largo de sus vidas, sino que Wallace publicaría las Notas de Spruce tras la muerte de éste.)

En cierto sentido, eran aficionados, autodidactas, hombres que hallaban la motivación en su propio interior, que no pertenecían a ninguna institución, y en ocasiones parecían vivir en un mundo feliz, una especie de Edén, que aún no era turbulento ni estaba involucrado en rivalidades casi asesinas que no tardarían en caracterizar a un mundo cada vez más profesionalizado (la clase de rivalidades que H. G. Wells retrató de una manera tan vívida en su relato «La polilla»).

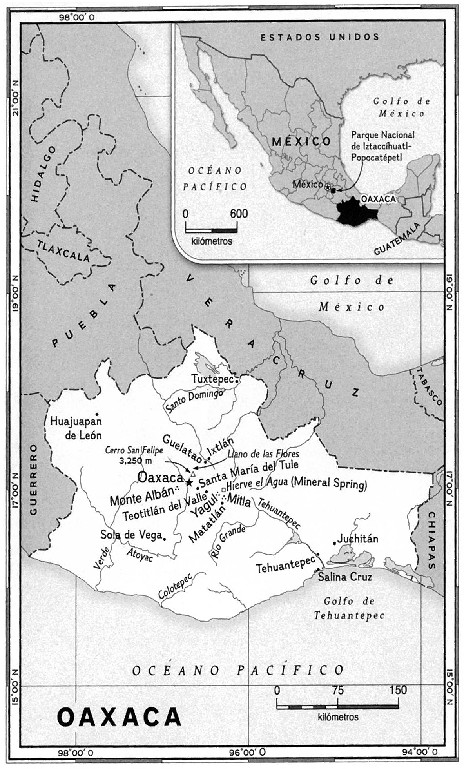

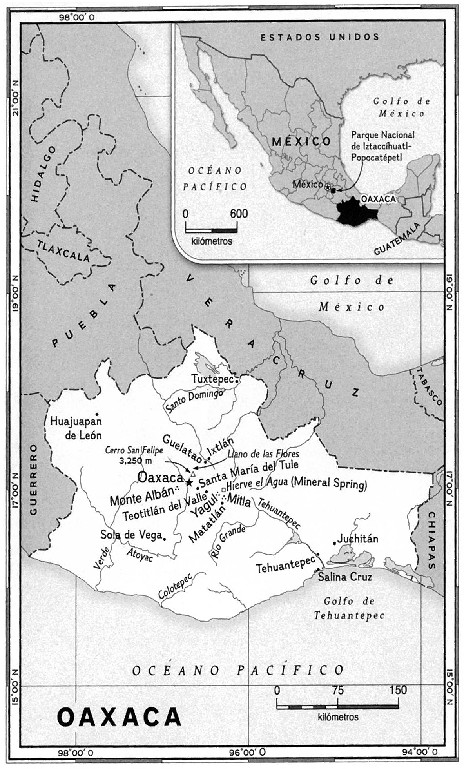

Creo que ese ambiente grato, intacto, anterior a la profesionalidad, regido por cierto sentido de la aventura y el deseo de saber y no por el egocentrismo y la avidez de protagonismo y fama, todavía sobrevive, aquí y allá, en ciertas sociedades de historia natural, así como en sociedades de astrónomos y arqueólogos aficionados, cuya existencia tranquila pero imprescindible el público prácticamente desconoce. Apreciar un ambiente semejante fue lo que primero me atrajo de la American Fern Society, y lo que me estimuló a acompañarles en el viaje que, a comienzos de 2000, realizaron a Oaxaca con la finalidad de buscar helechos.

Y el deseo de explorar ese ambiente fue uno de los motivos que me incitaron a llevar un diario durante mi estancia en aquella región mexicana. Había mucho más, por supuesto: el descubrimiento de un pueblo, un país, una cultura, una historia, de los cuales no sabía casi nada (eso era maravilloso, una aventura en sí misma), y el hecho de que todos los viajes me incitan a llevar diarios. En efecto, los he llevado desde los catorce años, y en el año y medio transcurrido desde mi visita a Oaxaca he estado en Groenlandia y en Cuba, he buscado fósiles en Australia y examinado una extraña alteración neurológica en las islas de Guadalupe, y todos estos viajes también han generado diarios.

Ninguno de esos diarios pretende ser exhaustivo ni erigirse en una autoridad sobre el tema abordado. Por el contrario, son textos ligeros, fragmentarios, impresionistas y, sobre todo, personales.

¿Por qué llevo diarios? La verdad es que no lo sé. Es posible que el motivo principal sea aclarar mis pensamientos, organizar mis impresiones en una especie de narración o relato, y hacer esto en «tiempo real» y no en retrospectiva, ni tampoco transformando imaginativamente, como sucede en la autobiografía o la novela. Escribo esos diarios sin pensar en la publicación (los diarios que llevé en Canadá y Alabama sólo se publicaron, y por azar, como artículos en la revista Antaeus, treinta años después de ser escritos).

¿Debería haber embellecido este diario, haberlo elaborado y hecho más sistemático y coherente, como haría con mis diarios de senderista y con el diario de Micronesia, que tiene la extensión de un libro largo? La verdad es que he seguido un procedimiento intermedio, añadiendo algunas cosas (sobre el chocolate, el caucho y lo relativo a Mesoamérica), y haciendo pequeñas excursiones de diversas clases, pero en esencia he mantenido el diario tal como lo escribí. Ni siquiera he intentado darle un título adecuado. En mi cuaderno de notas era el diario de Oaxaca y en Diario de Oaxaca ha quedado.

O. W. S.

Diciembre de 2001

1. VIERNES

Me ilusiona pasar una semana lejos del gélido invierno neoyorquino, en Oaxaca, donde voy a reunirme con unos amigos botánicos y a llevar a cabo una incursión en busca de helechos. Ya en el avión, de la línea AeroMéxico, hay un ambiente distinto al que he visto en ningún otro vuelo. Apenas hemos despegado cuando la mayoría de los pasajeros se levantan, y mientras unos charlan en los pasillos otros abren bolsas de comida, e incluso algunas madres amamantan a sus pequeños, una escena social similar a las de un café o un mercado mexicano. Al subir a bordo, me siento ya en México. Los letreros luminosos que indican la necesidad de mantener abrochados los cinturones de seguridad aún están encendidos, pero nadie les presta atención. He tenido un atisbo de esta sensación en aviones españoles e italianos, pero aquí está mucho más marcada: esta fiesta inmediata, este ambiente risueño a mi alrededor. ¡Cuán esencial es ver otras culturas, ver hasta qué punto son especiales, locales, y lo poco universal que es la tuya! En contraste con el de este avión, el ambiente en la mayor parte de los vuelos estadounidenses es rígido y carece de alegría. Empiezo a pensar que voy a disfrutar de esta visita. En cierto sentido, es muy poco el goce «permitido» en estos tiempos, y sin embargo no hay duda de que la vida está para gozarla.

Mi vecino, un jovial hombre de negocios de Chiapas, me desea «Bon appetit!», y luego, cuando llega la comida, la versión española de estas mismas palabras: «¡Buen provecho!» No entiendo nada de lo que dice el menú, por lo que acepto lo primero que me ofrecen, un error, ya que resulta ser empanada, mientras que yo prefería pollo o pescado. Lamentablemente, mi timidez y la incapacidad de hablar lenguas distintas a la mía constituyen un problema. La empanada no me gusta, pero como una poca considerándolo parte de mi aculturación.

Mi vecino me pregunta el motivo de mi visita a México, y le digo que formo parte de un grupo de botánicos que se dirigen a Oaxaca, en el sur del país. Varios de los pasajeros procedemos de Nueva York, y nos encontraremos con los demás en la Ciudad de México. Al saber que ésta es la primera vez que visito México, el hombre me habla con entusiasmo del país y me presta su guía. No debo pasar por alto el enorme árbol de Oaxaca, que tiene milenios de antigüedad, una célebre maravilla natural. Le respondo que, en efecto, he oído hablar de ese árbol, que ya en mi infancia vi fotos suyas y ésa es una de las cosas que me ha atraído de Oaxaca.

El mismo amable compañero de viaje, al observar que he arrancado las últimas páginas e incluso la portadilla de un libro para escribir en ellas, y que ahora estoy preocupado por la falta de papel, me ofrece dos hojas amarillas de un bloc (he cometido la estupidez de guardar mi bloc de hojas amarillas y un cuaderno de notas en el equipaje principal).

El hombre se da cuenta de que he aceptado la empanada que me ofrecían cuando es evidente que no sé de qué clase de comida se trata, como es también evidente que no me gusta, así que vuelve a prestarme su guía, sugiriéndome que examine el glosario bilingüe de alimentos mexicanos que contiene. Por ejemplo, debo tener cuidado y distinguir entre «atún» y «tuna». Esta última palabra es idéntica a la inglesa que significa atún, pero en realidad se refiere a una clase de higo chumbo. Con lo que podrían servirme fruta cuando lo que deseo es pescado.

La guía contiene una sección sobre plantas, y me intereso por la «mala mujer», un árbol de aspecto peligroso con unos pelos punzantes que parecen de ortiga. Mi vecino me dice que, en las salas de baile de los pueblos, los jóvenes arrojan ramas de ese árbol para que todas las chicas se rasquen. Es algo que oscila entre la broma y el delito.