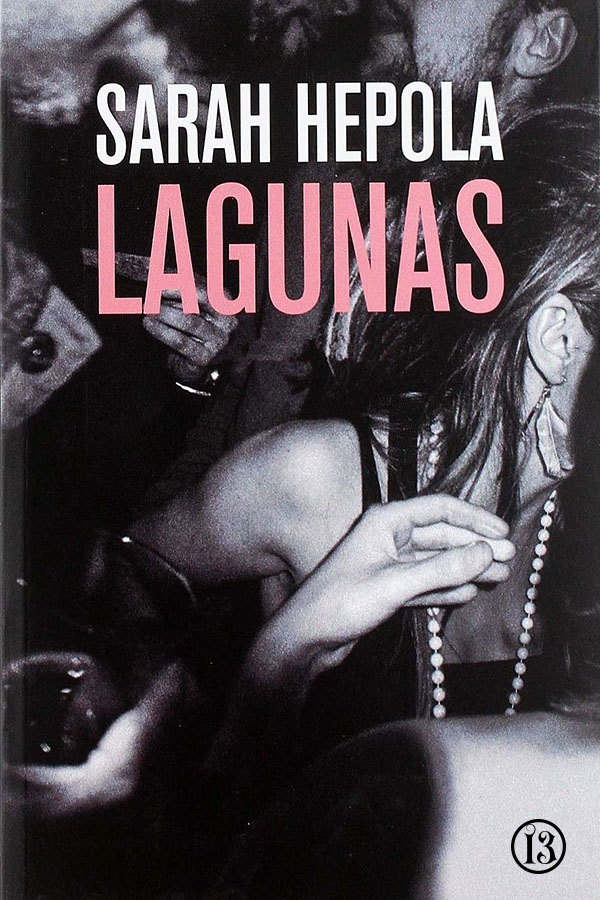

Para Sarah Hepola el alcohol era «la gasolina de toda aventura». Beber significaba ser libre, era parte de su derecho como mujer fuerte y progresista del s. XXI. Pero tenía un precio. A menudo se despertaba con lagunas y un espacio en blanco en el que debería haber habido cuatro horas. Empezó a dedicar las mañanas a hacer trabajo detectivesco: «¿Qué dije anoche? ¿Quién era ese tipo? ¿Dónde estoy?».

Lagunas es una autobiografía con una sinceridad imperturbable y un emotivo humor que provoca carcajadas. Es la historia de una mujer que entra a trompicones en una nueva aventura: la vida sobria que nunca había deseado.

Sarah Hepola

Lagunas

Recuerdo lo que bebí para olvidar

Título original: Blackout: Remembering the Things I Drank to Forget

Sarah Hepola, 2015

Traducción: Enrique Alda Delgado, 2019

Revisión: 1.0

28/12/2019

Para el que lo necesite

Autora

SARAH HEPOLA ha escrito para The New York Times Magazine, New Republic, Glamour, Elle, Slate, The Guardian y Salon, donde trabaja como editora desde hace tiempo. También ha sido crítico musical y de cine, escritora de viajes, bloguera de sexo, columnista de belleza y profesora de Lengua. Vive en Dallas.

PRELUDIO

LA CIUDAD DE LA LUZ

ESTOY EN PARÍS HACIENDO un trabajo para una revista, así de fantástico. Ceno en un restaurante tan exquisito que tengo que reprimir las ganas de dejar caer el tenedor al suelo para ver lo rápido que lo recoge algún camarero. Tomo coñac —la bebida de los reyes y las estrellas del rap—, y me encanta la forma en que encaja la copa entre los dedos, cómo choca el líquido ambarino contra las paredes mientras la muevo dibujando un ocho. Es como arremolinar el océano en la palma de la mano.

A eso de la medianoche subo a un taxi con mi amiga y la noche empieza a tartamudear y balbucir. Se inclina hacia mí, el pañuelo le cubre parte de la cara. Hace frío y nos apretamos en el asiento de escay, demasiado perjudicadas para preocupamos por la intimidad de nuestras piernas. Las calles se desdibujan al otro lado de la ventanilla. El taxímetro es una borrosa mancha roja. ¿Cómo hemos vuelto tan rápido? Hace un segundo estábamos riéndonos en el taxi y ahora estoy en la calle, sola.

Atravieso la puerta del hotel y me ciega el resplandor del vestíbulo. Mis tacones resuenan en las blancas baldosas. Es esa hora de la noche en la que hay cáscaras de plátano por todas partes y, si no tengo cuidado, acabaré con la cara en el suelo y las manos a la espalda, y tendré que explicarle al conserje que soy muy torpe y muy graciosa. Así que camino con un cuidado que espero no se note.

Intercambio los cumplidos de rigor con el conserje, un poco de teatro para demostrar que no estoy demasiado borracha, y me enorgullezco de lo firme que suena mi voz. No quiero que piense que soy otra americana totalmente cogorza en París. Lo último que oigo es el eco de los tacones, constante como un metrónomo, retumbando en el vestíbulo. Y después ya no recuerdo nada. Nada de nada.

A veces me pasa. En medio de una escena cae el telón y me deja minutos, en ocasiones horas, a oscuras. Aunque cualquiera que me viera no se daría cuenta. Simplemente vería a una mujer caminando, sin saber que su memoria acaba de partirse por la mitad.

A lo mejor no sabéis de lo que estoy hablando. Quizá sois de los que bebéis con moderación, de los que se toman un par de copas de vino a traguitos y os vais de las fiestas a una hora prudente. Quizá sois de esas personas afortunadas que pueden pasarse toda la tarde sorbiendo whiskey sin desaparecer en el vaso. Pero si sois como yo, conoceréis la fulminante sensación de despertarse y descubrir que, donde debería haber algunas de las escenas clave de la noche anterior, solo hay un espacio en blanco. Mis noches están llenas de trampillas.

No sé cuánto tiempo pierdo en esa oscuridad. Ni qué pasa. Cuando el telón se levanta, esto es lo que veo:

Hay una cama, estoy en ella. La luz es tenue. Tengo las sábanas alrededor de los tobillos, suaves y frías al contacto con la piel. Estoy encima de un tipo al que no he visto jamás, y estamos follando.

¡Un momento! Eso no puede ser. ¿Estoy follando con un desconocido? Es como si el universo me hubiera introducido en el cuerpo de otra persona. En la vida de otra persona. Aunque parece que me lo estoy pasando bien. Dejo escapar los sonidos adecuados.

Cuando consigo enfocar la habitación, mi cuerpo finaliza la parodia erótica. Me dejo caer a su lado y enrosco las piernas en las suyas. Me pregunto si debería preocuparme, pero no tengo miedo. Con esto no quiero decir que soy valiente, sino que, aunque alguien me hubiera dado con un palo en la cabeza, sonreiría, asentiría y seguiría moviéndome.

El tipo no está mal. Se está quedando calvo, pero tiene ojos amables. Brillan en la penumbra y pienso que quien haya elegido a este hombre ha hecho un buen trabajo.

—Sabes cómo agotar a un hombre —dice. Le paso un dedo por la cara. No es justo que él me conozca y yo no sepa quién es, pero no sé qué se dice en estos casos: «Perdona, ¿quién eres?, ¿por qué estamos follando?».

—Tengo que irme.

Suelta una risa contrariada.

—Acabas de decir que te gustaría quedarte.

Así que me quedo con ese desconocido en las sombras de una habitación que no reconozco, contemplando una ciudad que no es la mía. La ventana ocupa toda la pared y me fijo en las luces que centellean. Le paso la mano suavemente por el pecho. Me parece lo correcto. Me acaricia el pelo y lleva mi mano hasta su boca. Si alguien nos viera, pensaría que somos dos enamorados.

Una laguna es un intento de esclarecer un misterio. Es un trabajo detectivesco sobre tu vida. Una laguna es: «¿Qué pasó anoche?, ¿quién eres?, ¿por qué estamos follando?».

Mientras me acurruco en sus brazos las preguntas se amontonan. Pero una tiene más peso que las demás. En la literatura, es la que da pie a los grandes viajes, porque a menudo los héroes se encuentran en selvas profundas y oscuras y se ven obligados a abrirse camino a machetazos. Pero para el bebedor que tiene lagunas, es la pregunta que generará otro sábado asqueroso.

«¿Cómo he acabado aquí?».

INTRODUCCION

MUJERES QUE BEBEN

TENÍA TREINTA Y TRES años y estaba tumbada en el futón a mediodía viendo un programa de entrevistas, porque podía. Era una escritora autónoma y estaba de resaca. ¿Quién iba a impedírmelo?

En el programa hablaban de GBH y Rohypnol, las drogas de las violaciones. Estábamos en el 2007, pero llevaba oyendo hablar de ellas desde finales de los años noventa, unas sustancias inodoras e incoloras que se echaban en las bebidas para anular la memoria, algo que parecía salido de una película de ciencia ficción. Hacía poco había visto una película de suspense en una cadena de series en la que a la heroína le echan una rula en la copa y se despierta en casa de un tipo muy peligroso. De vez en cuando, mis amigas más madrazas (incluida mi madre) se inquietaban porque esa amenaza invisible pudiera cernirse sobre mí. La presentadora del programa, sin ir más lejos, estaba preocupadísima: «Señoras, tapen sus copas».

Mi problema con la bebida era diferente, aunque no habría utilizado la palabra «problema», al menos no sin comillas. Un día me desperté en el apartamento de un inglés muy atractivo. El colchón hinchable tenía un agujero y rozaba el suelo con el culo, como si estuviera en una hamaca de plástico. Lo último que recordaba de la noche anterior era haber acompañado al metro a mi amiga Lisa. Me agarró las manos y me dijo: «No te vayas con él». A lo que contesté: «Te lo juro». Después volví al bar y aquel tipo pidió otra ronda.