Copyright de la presente edición: © 2019 Ediciones Nowtilus, S.L.

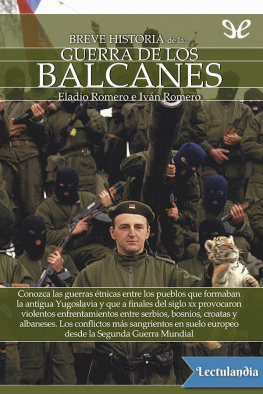

Imagen de portada: Paramilitares serbios conocidos como «los Tigres de Arkan» derriban la bandera musulmana en una mezquita en Bijeljina, Bosnia, durante la primera batalla en la guerra de Bosnia el 31 de marzo de 1992 (Ron Haviv)

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Veinte años después del final oficial de la guerra de Bosnia —que no solucionó el problema pero detuvo la masacre—, vivimos en un mundo que repite las mismas historias y los mismos errores. Ucrania, Irak, Siria, Afganistán, Palestina, por no citar los olvidados conflictos de África, son muestras de la incapacidad humana para resolver los conflictos o, dicho de otra manera, de la indiferencia de los poderosos hacia el sufrimiento de las gentes cuando están en juego sus intereses.

Antes de elegir para este trabajo el aséptico aunque descriptivo título de guerra en Bosnia , barajé algunos otros. Acaso debiera haber trasladado el sentimiento que tenía, ciertamente pesimista. Podía haber elegido un título como Bosnia: la muerte de la esperanza , o Genocidio en Bosnia , quizá El sacrificio de los inocentes . Sin embargo, no he querido cargar las tintas del mensaje ya desde el título, no por un deseo de imparcialidad, sino por todo lo contrario.

Pero la guerra de Bosnia, desde mi punto de vista, tuvo otros efectos en nuestra propia sociedad. El pacifismo a ultranza, manifestado en numerosas ocasiones durante los quince años anteriores, en cuestiones tales como el desarme nuclear, la entrada de España en la OTAN, las bases militares de los Estados Unidos, la objeción de conciencia al servicio militar, la resolución no violenta de conflictos, se vio primero sorprendido y, luego, trastornado, confundido, bouleversé que dirían los francófonos, y materialmente puesto patas arriba. Incluso los que, como es mi caso, pretendemos, sin duda presuntuosamante, considerarnos discípulos y seguidores de Gandhi, «aprendices de noviolentos», como diría Gonzalo Arias, no tuvimos más remedio que aceptar hasta la admiración la heroica defensa armada que los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina hicieron de su república y de su proyecto político y social, que incluía una defensa de la identidad propia de cada comunidad.

En la guerra de Bosnia hubo posiciones muy diferentes de partida y, después, se dieron una agresión y unos agredidos. Los que, por ejemplo, en los conflictos centroamericanos alentábamos la lucha noviolenta, los que abogábamos por el desarme unilateral, los que nos negábamos a servir a la patria con las armas en la mano, los que repudiábamos el uso de la violencia como arma política, los que estuvimos en contra de la guerra del Golfo, nos vimos exigiendo a la ONU y a la OTAN una intervención militar contra los serbios y nos alegramos, bien conscientes de nuestras contradicciones, cuando los bosnios burlaron el embargo de armas que se les había impuesto.

Con este libro he pretendido cubrir varios objetivos. En primer lugar informar sobre los antecedentes históricos y las razones reales o míticas del conflicto yugoslavo. Luego, dar cuenta de los acontecimientos inmediatamente previos al comienzo de la guerra en Bosnia, así como acerca de aquellos que sucedieron en los primeros meses de esta. Después, extraer consecuencias; consecuencias principalmente sobre los proyectos políticos que se pusieron en juego tras estos acontecimientos, sobre sus posibles vías de solución, sobre el presente y el futuro de las ideas pacifistas y sobre la función de las organizaciones no gubernamentales en todo este tinglado.

Mi idea inicial fue haber hecho un relato exhaustivo de los acontecimientos durante los más de tres años de guerra. Sin embargo, una vez repasados los datos de los que disponían, bastante abundantes por otra parte, fruto de un seguimiento diario de la prensa durante ese tiempo, me pareció innecesario, reiterativo hasta la saciedad, incidir en los sufrimientos, las agresiones, las injusticias, la muerte repetida, la mentira y la burla a los más elementales derechos humanos que supuso la decisión política del ultranacionalismo serbio y, también, del croata, de llevar adelante sus proyectos a costa de la población no serbia y no croata, en su caso, y a pesar de la oposición, blanda desde luego, de la llamada comunidad internacional. Para muestra basta un botón. Lo que sucedió en las primeras semanas, incluso antes en la mente de los meticulosos organizadores de la construcción de la Gran Serbia, reiterado hasta la locura, es lo que pasó a lo largo de toda esta guerra.

Información, pero también indagación para comprobar si de aquel desastre hemos sido capaces de poder extraer alguna ilustración, alguna enseñanza para el futuro.

Y ya a nivel personal, debo explicar cuáles fueron mis razones para emprender este trabajo.

Yo soy uno de los que fueron educados por aquellos jesuitas —temprana y lúcidamente contestatarios de finales de los años sesenta y principios de los setenta—, los cuales nos inculcaron que no se puede permanecer indiferente ante la injusticia. Tal enseñanza es un arma de doble filo, ya que si, como es muy habitual, uno no hace nada ante una situación de abuso o ante una arbitrariedad, un resquemor en la conciencia comienza a corroerle, no dejando elección más que para dos opciones: hacerse un cínico, impasible ante el sufrimiento ajeno, o implicarse en el conflicto en la medida que se lo permitan sus circunstancias, sus posibilidades o sus fuerzas. Los que no tenemos demasiada habilidad para la impasibilidad nos vemos obligados bien a la acción, bien a la corrosiva intranquilidad de conciencia.

En mi caso había algo más. De antiguo he contemplado con una mezcla de horror y solidario estupor la historia de los moriscos españoles. Esa sucesión de vejaciones, ese intento de consecución de la unidad a base de la forzada adscripción a una misma creencia y forma cultural y religiosa, que alcanza su punto culminante, cuando se comprueba la imposibilidad de tal camino, en la eliminación física. Me ha parecido siempre el capítulo más sórdido de la historia de España. Al margen del debate izquierda-derecha, o acaso por mi postura en él, mi actividad política se ha guiado, desde que me preocupo por estas cosas allá por el mítico sesenta y ocho, por la creencia en que la sociedad, cualquier sociedad, es plural, por lo que constituye una necesidad articular una convivencia, un plano de igualdad, entre los que son distintos. Unas veces me ha tocado defender la propia identidad postergada, otras enfrentarme a parte de mis conciudadanos para hacerles comprender que la identidad mayoritaria no puede pretender asimilar a los que no son como ellos, ni mucho menos considerarlos ciudadanos de segunda. Por ello, a medida que individualizaba mi propia identidad personal, me fui haciendo más partidario de que la diversidad aporta riqueza, pero que al mismo tiempo es preciso poseer una identidad propia. Cuando uno emprende este camino, se da cuenta de que no son solo las formas religiosas, étnicas o culturales las que dan forma a las distintas identidades, sino que hay también otras circunstancias y condicionantes que hacen que una persona pueda llegar a ser considerada como diferente por algún motivo. Homosexuales, enfermos de sida, discapacitados, ancianos y un largo etcétera de candidatos a la marginación de todas clases nos dicen, en todo momento, que estamos obligados a fundamentar el futuro en aquello que es común a todos los hombres y no en nuestras diferencias, pero que a la vez es preciso mantener un equilibrio con las identidades comunes de cada colectivo.