Preámbulo

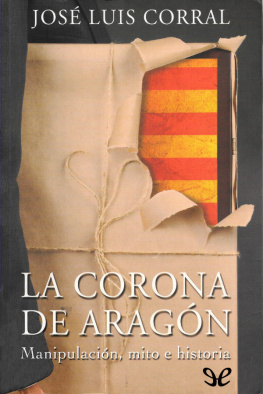

Año 1137, una niña de un año de edad es ofrecida como esposa a un hombre de veintitrés. La pequeña se llama Petronila y es hija de Ramiro II el Monje, rey de Aragón; el joven es Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona.

Cuando Petronila alcanza la mayoría de edad legal para casarse, el matrimonio se celebra y de ese enlace nace Alfonso II, el primer heredero de la unión dinástica del reino de Aragón y el condado de Barcelona. Así se gesta la Corona de Aragón, una formación política sin igual en la Europa medieval.

Alfonso II el Casto se casa con Sancha, hija de Alfonso VII de León, y engendra a Pedro II el Católico, quien, a su vez, contrae matrimonio con María de Montpellier. Fruto de esta relación, y en circunstancias legendarias, nace Jaime I el Conquistador, rey de Aragón, de Valencia y de Mallorca, conde de Barcelona y de Urgel y señor de Montpellier.

Esta es su prodigiosa historia, su asombrosa vida de novela, su apasionante leyenda.

LIBRO I

REY TEMPLARIO

(1204-1229)

1

El rey no ama a su reina

Montpellier, 15 de junio de 1204.

El rey Pedro no ama a la reina; no la ama.

Ama a otras mujeres, a muchas mujeres, pero no a la reina; a la reina no.

Las mujeres lo aman; todas las mujeres.

¿Cómo no van a amarlo?

Compone versos galantes, canta canciones, sueña con lidiar mil batallas y que los trovadores declamen sus extraordinarias hazañas, sus prodigiosas victorias y sus gestas gloriosas.

El rey es un caballero alto y fuerte; tiene el cabello rubio, herencia de sus antepasados del norte, y los ojos negros, de su sangre bizantina.

Es hijo de Alfonso, el monarca trovador, y de doña Sancha, la princesa que viene de Castilla. Es rey de Aragón y conde de Barcelona.

Él es el rey, pero no ama a la reina; no la ama.

María aún no cuenta veinticinco años, pero está casada tres veces. La primera, apenas cumplidos los dieciséis, con el vizconde Barral de Marsella, muerto al poco tiempo; la segunda, con el conde Bernardo de Cominges, al que da dos hijos pero al que renuncia porque quiere ser la esposa de un rey; su boda con Pedro de Aragón es la tercera.

Pedro tiene veintiséis y este es su primer matrimonio.

Los nobles de Aragón y de Cataluña le dicen que debe casarse, enseguida, que debe tener un heredero, cuanto antes; y elige a María, señora de Montpellier, sobrina del emperador de Constantinopla.

Es una Comneno, la dinastía que gobierna el Imperio romano de Oriente desde hace dos décadas, la que funda esa misma primavera el nuevo Imperio de Trebisonda porque los cruzados ocupan Constantinopla, la saquean y se instalan en esa ciudad, la Nueva Roma, su propio Imperio.

María es la señora legítima de Montpellier; su medio hermano Guillén acaba de renunciar a sus derechos y admite que ella sea la única dueña; mucho tiene que ver el acuerdo de boda con el rey de Aragón.

Corre el día 15 de junio del año del Señor de 1204; Pedro y María firman las capitulaciones matrimoniales y sellan su unión en la casa del Temple de la ciudad de Montpellier, el señorío de María, la ciudad independiente que se aporta como dote a su boda. A cambio, el rey Pedro le concede a su esposa el condado de Rosellón, pero sobre todo le promete que no la repudiará jamás; y lo confirma ante testigos.

La reina no es una mujer hermosa. El rey Pedro no la ama. Ama a otras, a hermosas mujeres a las que susurra poemas propios y entona canciones de los trovadores de Occitania, un reino imaginario que el rey de Aragón anhela construir para su gloria.

Pedro no quiere casarse, no desea ser el hombre de una sola mujer, ni siquiera el de una reina. Pero debe hacerlo, todos los reyes lo hacen. Aragón y Barcelona necesitan un sucesor, un príncipe legítimo que garantice la pervivencia del linaje de la familia real. No puede ocurrir otra vez, como cuando Aragón queda sin rey porque Alfonso el Batallador no engendra hijos. No, ahora eso no puede ocurrir. La tierra precisa de un rey y el rey de un heredero.

María ya es reina de Aragón. Esa noche espera a su esposo en la cámara real de su palacio de Montpellier. Medianoche. El rey no llega. La puerta de la alcoba de la reina permanece cerrada. Nadie llama. Nadie.

Pedro yace con otra mujer, más bella, más joven. El rey de Aragón acaricia los cabellos de Azalais, dorados como las mieses a fines de junio, que a luz de los velones resplandecen como si fueran de oro. Satisfecho, entrelaza en sus dedos los mechones rizados de su joven amante.

La reina espera en palacio. El rey no llega a ella esa noche. La primera noche.

Pasan juntos los siguientes meses del verano, pero él no visita la alcoba de la reina.

No la ama.

—Iré a Roma —anuncia de repente el rey Pedro, que acaba de confirmar las costumbres y privilegios de los ciudadanos de Montpellier, sus nuevos súbditos, a los que quiere ganarse pronto.

—¿A Roma? —Se extraña el mayordomo real, con el que comparte un banquete amenizado por dos músicos que tocan un laúd y un armonio tan pequeño que un hombre puede llevarlo debajo del brazo.

—Quiero ser coronado por el papa.

—Para ser rey no es necesario…

—Lo sé. De todos mis antecesores en el trono, solo mi tatarabuelo el rey Sancho fue a Roma a postrarse ante el papa, pero lo hizo porque necesitaba su bendición apostólica para que nadie pusiera en duda su legitimidad. La mía no está en cuestión, pero, como dicen esos fatuos consejeros griegos que vinieron con la madre de mi esposa desde Bizancio: «La corona hace al rey». Escribid al papa Inocencio; este otoño seré coronado por él en Roma.

—Costará dinero, señor, y las arcas de vuestra majestad no están precisamente bien cumplidas.

—Utilizaremos el dinero de mi esposa. Montpellier es un rico señorío.

—Eso disgustará a sus ciudadanos.

—Qué mejor destino para el dinero de esos comerciantes que la coronación de su rey.

Roma, noviembre de 1204.

Cinco galeras zarpan de Montpellier mediado el otoño; dejan a estribor el Estanque del Oro y ponen rumbo a Génova. El rey Pedro va a ver al papa Inocencio, que acepta coronarlo en Roma mediado noviembre. Lo acompaña su tío, el infante don Sancho, conde de Rosellón y de Cerdaña.

En Marsella, de camino a Roma, Pedro se encuentra con su hermano Alfonso, conde y marqués de Provenza; ambos carecen de herederos, de modo que acuerdan serlo el uno del otro en tanto no tengan hijos. Allí se enteran de la muerte del rey de Hungría, esposo de Constanza, hermana de ambos.

Génova recibe al rey de Aragón con grandes fiestas, pero tiene que zarpar enseguida hacia el puerto de Ostia, desde donde se dirige con las cinco galeras que lo escoltan río Tíber arriba, hacia Roma.

La urbe de los césares y de los papas no es la que espera. La ciudad, antaño la más populosa y rica del mundo conocido, se encuentra sembrada de ruinas cubiertas por arbustos y matojos, donde los lagartos toman el sol sobre los enormes bloques de mármol que un día forman la arquitectura de edificios formidables y al siguiente se sumen en el olvido. Entre la descuidada vegetación surgen restos de la antigua grandeza imperial: muros de enormes sillares, columnas rematadas por capiteles, arquitrabes y cornisas, templos vacíos, derruidos o convertidos en iglesias, antiguos palacios de senadores que ahora son conventos, y teatros y termas entre cuyos poderosos vestigios malvive una población marginal.

El papa recibe a la comitiva aragonesa en el Vaticano, un complejo arquitectónico formado por un palacio, varios edificios anexos y una basílica en la orilla derecha del río Tíber, donde antaño se alzaba un circo pagano.

Hace ya casi siete años que el papa Inocencio se sienta en la cátedra de San Pedro. Es uno de los pontífices más jóvenes en alcanzar el puesto más alto de los eclesiásticos. Tiene cuarenta y cuatro años, la experiencia suficiente, la fuerza necesaria y los arrestos oportunos para regenerar la Iglesia que varios de sus antecesores dejan como una cloaca infecta.