«Lava tus ropas y, si es posible, que todas tus prendas sean blancas, porque esto ayuda a encaminar tu corazón hacia el temor y amor por Dios. Si fuere de noche, enciende muchas luces hasta que todo brille. Entonces toma la pluma, la tinta y una tabla y recuerda que te dispones a servir a Dios en el júbilo de tu corazón. Ahora, empieza a combinar unas cuantas o muchas letras, para variarlas y mezclarlas hasta que tu corazón entre en calor. Pon atención a sus movimientos y a lo que puedes lograr al moverlas. Y, cuando sientas que tu corazón ya ha entrado en calor y cuando veas que por la combinación de las letras no puedes aprehender cosas nuevas que, por la tradición humana o por ti mismo, no serías capaz de conocer, y cuando estés así preparado para recibir el influjo del poder divino que te inunda, entonces concéntrate con la mayor fuerza en imaginar el Nombre y sus ángeles exaltados dentro de tu corazón, como si fueran seres humanos sentados o parados a tu alrededor».

Introducción

La Esfinge

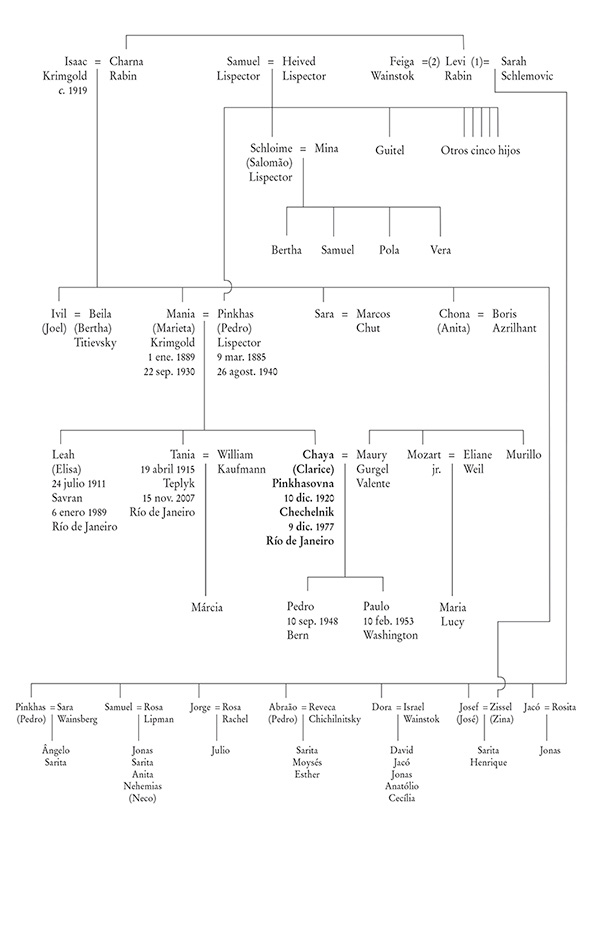

En 1946, la joven escritora brasileña Clarice Lispector volvía de Río de Janeiro a Italia, en donde su marido era vicecónsul en Nápoles. Había viajado a casa como correo diplomático, transportando despachos para el Ministerio de Asuntos Exteriores brasileño, pero, al estar las rutas habituales entre Europa y Sudamérica interrumpidas por la guerra, el viaje para reencontrarse con su marido siguió un itinerario inusual. De Río voló hasta Natal, en el extremo nororiental de Brasil; de allí hasta la base británica de la isla de Ascensión en el Atlántico Sur, hasta la base aérea de Liberia, hasta las bases francesas de Rabat y Casablanca, y a continuación, vía El Cairo y Atenas, hasta Roma.

Antes de cada etapa del viaje tenía unas cuantas horas, o días, para ver algo de la ciudad. En El Cairo, el cónsul brasileño y su mujer la invitaron a un cabaret, en donde se quedaron maravillados al contemplar la exótica danza del vientre al ritmo del éxito del Carnaval carioca de 1937, «Mamá yo quiero» de Carmen Miranda.

El propio Egipto no logró sorprenderla; escribió a un amigo, de vuelta en Río de Janeiro: «Vi las Pirámides, la Esfinge; un musulmán me leyó la mano en el desierto y me dijo que tenía un corazón puro... Hablando de esfinges, pirámides, piastras, es todo de un gusto terrible. Es casi impúdico vivir en El Cairo. El problema consiste en intentar sentir algo que no haya sido explicado por un guía».

Clarice Lispector nunca volvió a Egipto. Pero muchos años después se acordó de su breve visita turística cuando, en las «arenas desérticas», le sostuvo la mirada nada menos que a la propia Esfinge. «No la descifré», escribió la orgullosa y bella Clarice. «Pero tampoco ella me descifró a mí».

Cuando murió en 1977, Clarice Lispector era una de las figuras míticas de Brasil, la Esfinge de Río de Janeiro, una mujer que fascinó a los hombres de su país casi desde desde la adolescencia. «Su visión me impactó», recordaba el poeta Ferreira Gullar de su primer encuentro. «Los ojos verdes almendrados, los pómulos marcados; parecía una loba, una loba fascinante... Pensé que si la volvía a ver, me enamoraría de ella sin remedio».

Hoy, en Brasil, su llamativo rostro decora sellos postales. Su nombre otorga distinción a apartamentos de lujo. Sus obras, a menudo desestimadas durante su vida por herméticas o incomprensibles, se venden en máquinas expendedoras en las estaciones de metro. Internet hierve con cientos de miles de fans, y no transcurre un mes sin que aparezca un libro que examine un aspecto u otro de su vida y su obra. Su nombre de pila basta para identificarla con los brasileños cultos, quienes, según comentó una editora española, «todos la conocían, habían estado en su casa y tenían alguna anécdota que contar sobre ella, como hacen los argentinos con Borges. O, en última instancia, fueron a su funeral».

La escritora francesa Hélène Cixous declaró que Clarice Lispector era lo que Kafka habría sido de ser mujer, o «si Rilke hubiera sido un judío brasileño nacido en Ucrania. Si Rimbaud hubiera sido madre, si hubiera alcanzado los cincuenta. Si Heidegger hubiera podido dejar de ser alemán».

Su aire indescifrable fascinaba y desasosegaba a todo el que la conocía. Después de su muerte, un amigo escribió que «Clarice era una extraña sobre la tierra, atravesando el mundo como si hubiera llegado a altas horas de la noche a una ciudad desconocida entre una huelga general de transporte».

«Tal vez sus amigos más cercanos y los amigos de estos amigos sepan algo de su vida», escribió un entrevistador en 1961. «De dónde viene, en dónde nació, cuántos años tiene, cómo vive. Pero nunca habla de eso, “porque es muy personal”». Un año antes de su muerte, un periodista procedente de Argentina trató de sonsacarle información: «Dicen que es usted evasiva, difícil, que no habla. A mí no me parece que sea así». Clarice contestó: «Es obvio que tenían razón». Después de obtener respuestas monosilábicas, el periodista cubrió el silencio con la historia de otra escritora.

Pero no dijo nada. No sé si ni siquiera me miró. Se levantó y dijo:

—Puede que vaya a Buenos Aires este invierno. No se olvide de llevarse el libro que le di. Ahí encontrará material para su artículo.

Era muy alta, con el pelo y la piel caoba, (y) recuerdo que llevaba un traje largo y marrón de seda. Pero puedo estar equivocada. Según salíamos, me detuve ante un retrato al óleo de su rostro.

—De Chirico —dijo antes de que pudiera preguntar. Y luego, en el ascensor—: Perdón, no me gusta hablar.

Ante esta falta de información, surgió toda una leyenda. Al leer relatos sobre ella en diferentes momentos de su vida, uno apenas puede creer que se refieran a la misma persona. Los puntos de desacuerdo no eran triviales. En cierto momento, se pensó que «Clarice Lispector» era un seudónimo, y que su nombre original no se sabría hasta su muerte. Tampoco estaba claro el lugar exacto de su nacimiento ni qué edad tenía. Se cuestionaba su nacionalidad, y la identidad de su lengua nativa era incierta. Una fuente afirmaría que era de derechas, y otra dejaría caer que era comunista. Una insistiría en que era una católica piadosa, aunque en realidad fuese judía. A veces corrían rumores de que era lesbiana, aunque en cierto momento también circuló el rumor de que era, de hecho, un hombre.