LA lectura de Alejandro Magno, el rey errante deja la impresión de un libro sólido, documentado y destilado en el que su autora no puede evitar que se trasluzca su admiración por quien ella califica y con razón como la primera gran figura de la Historia.

Inés Martín no es ajena, desde hace muchos años, a la tarea de escribir. Estuvo casada con un periodista famoso que la introdujo en el estudio apasionante de la obtención de la noticia y el reportaje. Pero se podría definir su principal inclinación literaria como clásica y orientalista. Una larga estancia en Italia, sus estudios de Historia y numerosos viajes a ciudades y lugares fuentes de la cultura griega avalan esta definición. Corresponsal en Roma de La Actualidad Española y otras revistas y diarios, ejerció el periodismo con amenidad y soltura durante varios años. Y su firma figura entre las que son, probablemente, de las mejores traducciones y adaptaciones que se hayan hecho en España de libros de tema militar, especialmente de los relativos a la II Guerra Mundial.

Como modesto historiador militar, a mí tampoco deja de deslumbrarme la figura de Alejandro Magno, como les sucedió a muchos grandes generales de todos los tiempos, entre los que se encuentran Patton, Montgomery y Mac Arthur en el bando aliado de la II Guerra Mundial.

Mis trabajos han versado sobre conflictos posteriores, guerras ya olvidadas pero que contribuyeron a configurar el mapa mundial tal como lo vemos hoy: la de Corea, las de Indochina y la Argelia francesa, Vietnam, las guerras entre árabes y judíos, las Malvinas, la intervención soviética en Afganistán y nuestro propio conflicto de Ifni-Sahara de 1957. Pues bien, incluso en estas guerras «regionales» son siempre de aplicación algunos de los principios militares de Alejandro: combatir y someter primero, atraer y convencer después. Podría decirse que Alejandro «se enamoraba» de los enormes dominios que iba conquistando, se adaptaba a ellos y los hacía adaptarse a él. Posiblemente, sólo hay un caso en toda la historia universal en el que se reproducen, paso a paso, las cualidades de jefe militar y político de Alejandro, un caso que atañe a los españoles de cerca: el de Hernán Cortés, conquistando el gran imperio azteca con un puñado de hombres a los que supo ir añadiendo verdaderos ejércitos de reinos ya sometidos –Cempoal, Tlaxcala, Cholula– sin los que no habría podido llegar al altiplano mejicano y al corazón del imperio de Moctezuma: Tenochtitlán.

Pero ni siquiera Cortés pudo emular a Alejandro. Aunque su hazaña fue descomunal hasta lo increíble, la conquista la hizo en manos de un año y el territorio sometido, aún siendo cuatro veces que el de España, no puede compararse con las decenas de miles de kilómetros que conquistó «Iskander» en su infatigable e iluminada marcha hacia Oriente. Porque su genio militar no estaba solamente en las formaciones de sus guerreros –como la falange macedónica– o en lo que podrían llamarse sus novedosos «sistemas de armas» –como la larguísima lanza llamada «sarisa» o las máquinas de asedio que sus ingenieros– o en su capacidad para reorientar, en cuestión de minutos, la dirección de ataque de sus tropas, con tácticas fulgurantes que desequilibraban al enemigo, o en la velocidad de sus desplazamientos que aventajaba con mucho a la de sus contrarios, siempre frenados por una pesada impedimenta, ni siquiera en las operaciones «conjuntas» en las que una flota apoyaba desde el mar su avance por tierra. Alejandro descendía a detalles más prosaicos pero igualmente necesarios: el sistema logístico de suministro a las tropas combatientes, el sistema de comunicaciones, con correos rapidísimos que daban cohesión al ejercer la acción de mando a grandes distancias, los hospitalillos de campaña a los que acudía invariablemente a visitar y confortar a sus soldados heridos. Y todo ello, con veinte años o poco más, sin el bagaje que dan la edad y la experiencia.

Y lo que admiradores suyos, como el general Gallieni, colonizador de Indochina, llamaron le jeu du pays: ir «haciendo» el país, proyectando, trazando y construyendo hermosas ciudades de las que muchas llevaban su nombre y unas cuantas sobreviven aún, más de dos mil años después.

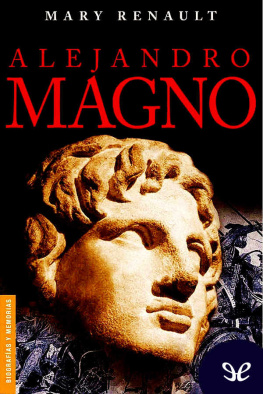

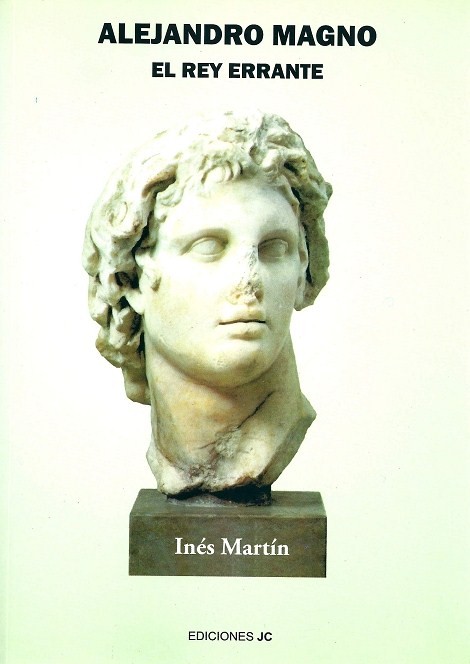

Mucho se ha escrito sobre aquel turista ávido que acaudillaba un ejército. Pero este libro viene a llenar un hueco psicológico porque, al narrar la epopeya de Alejandro, la autora va modelando el carácter íntimo del personaje, desde sus primeras muestras de «casta» –véase la asombrosa doma de Bucéfalo– a su estudio meticuloso de las campañas militares, su generosidad con los vencidos, su afán integrador y su percepción «global» del mundo de entonces conocido que tanto contribuyó a ensanchar al paso de su caballo. Cada capítulo es como un golpe de cincel que nos va descubriendo la maduración de un Alejandro que pasa de «niño prodigio» a estadista, con una definición de sus cualidades varoniles recordada, en el plano físico, por el maravilloso busto de Alejandro adulto que se conserva en el Museo Arqueológico de Estambul.

Alejandro Magno, el rey errante tiene, a mi parecer, los ingredientes necesarios para cautivar la atención del lector: un desfile de paisajes exóticos de la antigüedad clásica como fondo para un retrato, realista y detallado, de uno de los arquetipos que han forjado la historia humana. Y, last but not least, escrito con amenidad y buen estilo.

JOSÉ LUIS TAMAYO

Historiador (Asociación Española

de Militares Escritores)

El hombre es el sueño de una sombra de humo; pero si la gloria ilumina su corta vida, llega a ser igual que los dioses.

Cantos Délficos de Apolo

«Su vida marcó el fin de una época y el comienzo de otra.»

JOHANN GUSTAV DROYSEN

ISKANDER. Así llamaban en Oriente a Alejandro. Iskander Al- Akhbar, el supremo, el superior, el excelente. Un adjetivo reservado por los orientales exclusivamente a Alejandro y a Alá. Su nombre resuena aún por las estepas de Asia y las montañas del Cáucaso, por Etiopía, Libia, Egipto, Siria, Irak, Irán, Uzbequistán, Afganistán, la India, el Amú Daria, el Sir Daria o el Éufrates. Según Peter Bamm, «todavía quedan príncipes en las montañas del Hindu Kush y del Himalaya que estudian su árbol genealógico para decir que descienden de Alejandro o sus caballos de Bucéfalo». La leyenda, que se apoderó de su figura ya en vida, creció con el paso de los siglos. Alan Fildes y Joann Fletcher afirman que los pescadores griegos de nuestros días evocan su nombre para calmar las tempestades en alta mar; y se dice que algunos señores de la guerra de Afganistán luchan bajo una bandera que atribuyen a Alejandro.

Hijo del rey Filipo II de Macedonia, gran guerrero y hombre de excepcionales cualidades, y de Olimpia del Épiro, que atribuía la paternidad de Alejandro al propio Zeus, nació en Pella, la capital del reino, en cuyo monte más alto (el Olimpo) moraban los dioses de los griegos.

Su vida fue un cometa brillante que iluminó un mundo oscuro, una lengua de fuego que arrasaría la tierra a su paso para edificar un orden nuevo donde ya nada sería igual que antes. Nacido en una época de mitos, se convertiría en un personaje más mítico que los héroes homéricos y en la primera gran figura de la Historia. De hecho, su vida se habría creído una leyenda de no haber quedado el testimonio de sus hechos, fabulosos por increíbles, pero históricos por reales.

Su muerte, tan precoz como todo en su vida, llegó un mes antes de cumplir los 33 años. Fue una vida tan corta como intensa, especialmente en los doce años últimos, desde aquel día de primavera en que salió de Grecia, a los veintidós años, para no volver jamás.

A los catorce años ya combatió con su padre en el Danubio; a los dieciséis actuó como regente, a los dieciocho tuvo un papel decisivo en la victoria de su padre, Filipo II, en la batalla de Queronea. Como si hubiera presentido su brevedad, vivió apresuradamente, con ansiosa intensidad. Tenía diecinueve años cuando asesinaron a su padre, que con tanto sacrificio había conquistado un imperio. Entonces, el reino pareció desmoronarse y tuvo que empezar a rehacerlo de nuevo desde los cimientos, luchando simultáneamente por la corona y por su propia supervivencia en el mortal avispero en que se convirtió la corte de Macedonia.

Página siguiente