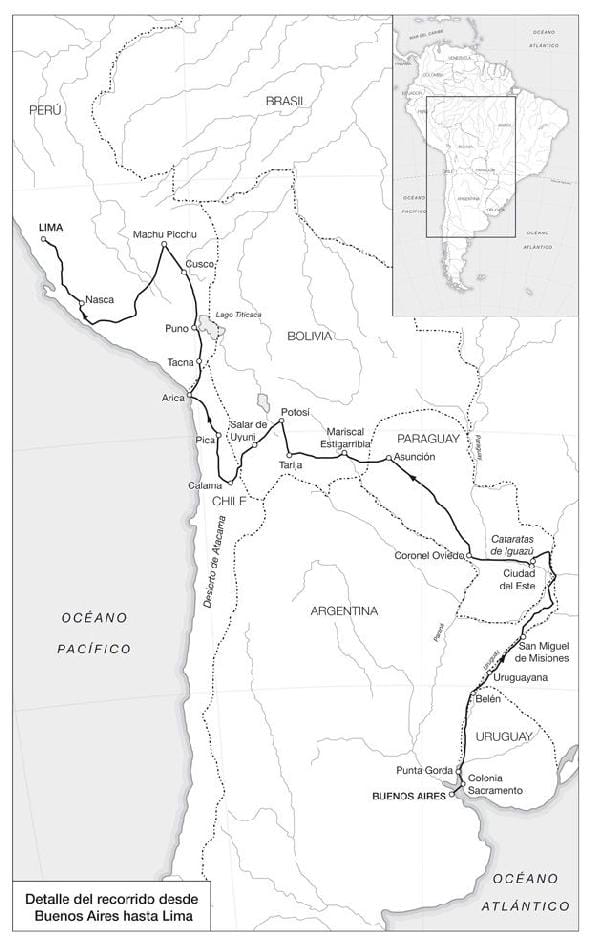

La selva electrificada corría a los lados mientras una cinta de barro se deslizaba veloz debajo de mí. El horizonte era una delgada línea verde que se fundía con un cielo ominoso de color gris pisoteado. En la caliente espesura se hendía ante mis cansados ojos un largo cuchillo de tierra encharcada, cuya invisible punta parecía perderse en una lejanía sin accidentes reconocibles ni más esperanzas que la de llegar a Bolivia antes del anochecer. Me rodeaba una inmensidad vegetal de arbustos feraces, una maraña sarmentosa de espinos en la que la vida humana no había sido nunca bienvenida. El Chaco paraguayo hervía a más de 40 grados en su caldera de incomestible vegetación. En Asunción, la capital del país, me lo habían descrito como el Infierno Verde y en ese momento de sordo agotamiento, cuando ya contaba seis horas conduciendo la moto y me quedaban al menos otras tantas, no pude sino reconocer que quien me advirtió no exageraba un ápice.

Frente a mí se alzaron unos montículos de lodo. Estaban a una veintena de metros. Se disparó la alerta de mis sentidos a pesar del embotamiento. Imposible esquivarlos. Agarré el manillar dispuesto a pasar por encima. Conducir una motocicleta fuera de la carretera obliga a ser arúspice de desgracias a fin de evitarlas. Uno debe leer la pista con mucha distancia de antelación para descubrir los obstáculos. En el campo, las motocicletas no se comportan como sobre asfalto, donde el control depende de la tracción y la adherencia entre los neumáticos y el pavimento. Cuando no hay asfalto, manda la inercia sobre la tracción pues el agarre es mínimo sobre una superficie irregular. Cualquier desvío brusco de la trayectoria supone una caída inevitable con un armatoste cargado de equipaje que pesa más de trescientos kilos. El motorista debe salvar piedras, roderas secas, depósitos de arena, grava, y lo peor de todo, el barro, donde no hay adherencia alguna y todo depende de la trayectoria y de la suerte. Y yo no la tenía de cara ese día.

Intenté negociar los montones por su bisectriz, donde la superficie parecía más plana. Pasó la rueda delantera y aceleré muy suavemente intentando que los tacos de las gomas enduro mordieran algo de tierra debajo del blando pastel y me sacaran de allí con la ayuda de los muchos caballos de mi moto. Pero debajo no había más que barro. La rueda trasera patinó. La BMW giró bruscamente sobre su eje y se precipitó al suelo por el lado izquierdo con el ruido mate de una maza de carnicero sobre un trozo de res. No hubo ningún deslizamiento a pesar de que circulaba a casi 60 kilómetros por hora. El barrizal lo impidió con su viscoso abrazo. La moto se detuvo en seco y yo absorbí toda la energía cinética al clavarme el manillar en el torso. Todo duró menos de un segundo. Quedé sin respiración tirado en el fango. El silencio solo quedaba roto por la grosera rumorosidad del motor boxer de 1.200 cc. Me incorporé y lo apagué. A partir de ese momento, solo escuché el latido de mi corazón y cómo la sangre bullía nerviosa en mis sienes.

El accidente quedó filmado por la cámara subjetiva que llevo en el casco. Al visionar las imágenes comprobaría que sucedió con inusitada rapidez. Más rápido aun de lo que lo viví. En la pantalla aparecía el universo selvático que ansiaba devorarlo todo, la pista estrecha que se proyectaba contra el horizonte, la velocidad que se aprecia en los bordes deformados de la filmación, los regueros de agua turbia en los laterales del camino, el promontorio de barro en mi trayectoria, y el repentino golpe, como si fuera un absurdo final para una película de acción. Revisando el clip me di cuenta de que salí despedido y mis pies salieron en escena girando juntos en sentido contrario a la moto. Ese par de pies metidos en sus botas desplazándose frente a mí parecían los de un muñeco. El micrófono recogió un espontáneo «¡Hostia!» que meses después la productora ejecutiva de Televisión Española estuvo a punto de censurar hasta que argumenté que el taco estaba completamente justificado por la acción sucedida. También oí en el clip un resoplido gutural y luego una broma para la galería aun antes de saber cómo me encontraba realmente.

Al levantarme y asentarme sobre mis pies en el suelo enlodado, lo primero fue comprobar si tenía alguna fractura. Me ha sucedido varias veces y sé cómo funciona. Inmediatamente después de un politraumatismo, la descarga de adrenalina hace que no sintamos apenas dolor y que podamos mover y usar miembros incluso con los huesos rotos. Uno piensa que todo está en su sitio, pero es solo una estratagema de nuestro cuerpo para salvar la situación, para permitir la huida o terminar el combate. Los que han estado al borde de la muerte hablan de un gran bienestar. No es que el alma llegue a un paraíso. Es la morfina con la que nuestro inteligente organismo nos ayuda en el trance final. Somos así desde que éramos cazadores con taparrabos y pintábamos en las cavernas. Luego es cuando comienza el dolor. Al cabo de pocos minutos los analgésicos y las drogas endógenos dejan de hacer efecto y el cuerpo se derrumba. Así me sucedió en África cuando me rompí un tobillo al golpearme contra aquel maldito guardarraíl de la Garden Route. Caminé nada más caer para ponerme a salvo pero durante dos semanas tuve que usar muletas.

A fuerza de golpes y caídas he aprendido a reconocer que, en un accidente, lo que nos parece ligero dolor en realidad significa que algo se ha roto o está seriamente dañado. Con la moto aún tendida en el sucio albañal, estiré los brazos, moví las articulaciones, me agaché y giré los pies probando los tobillos por si crujían o chirriaban. Las extremidades parecían estar en orden. Pero sentí que me dolían las costillas y temí lo peor. Lesionarme de gravedad en este viaje supondría una tragedia. Ya no se trataba solo de mí, de un retraso en la aventura como sucedió en África. Ahora el proyecto era de tal magnitud, había tanta gente involucrada y tanto en juego que romperme en mitad del Chaco supondría el fin de la serie de televisión y de todos mis ahorros, invertidos en una producción en la que solo yo creía. Significaría el fin de la confianza de los pocos patrocinadores conseguidos, el desempleo de las personas que trabajaban conmigo, una decepción para muchos amigos y una humillante alegría para algunos enemigos que me había ido ganando en los últimos seis años de viajero impenitente por el mundo para contarlo en libros, revistas, vídeos, redes sociales y ahora en la pequeña pantalla.

Miré en derredor. La nada y el sofocante bochorno eran mis únicos compañeros. Me encontraba situado en el vórtice de un territorio vacío, gigantesco, sin asistencia, gasolineras ni centros comerciales. Todos me habían recomendado no venir al Chaco paraguayo, quizá la parte más inhóspita del Gran Chaco, una vasta región semiárida situada al norte del Cono Sur. Con una superficie superior al millón de kilómetros cuadrados, se extiende desde las estribaciones orientales de los Andes hasta la confluencia fluvial de los ríos Paraná y Uruguay. Se despliega sin fronteras naturales nítidas como una inmensa y amorfa mancha verde por el territorio de los actuales Bolivia, Argentina, Paraguay y Brasil.