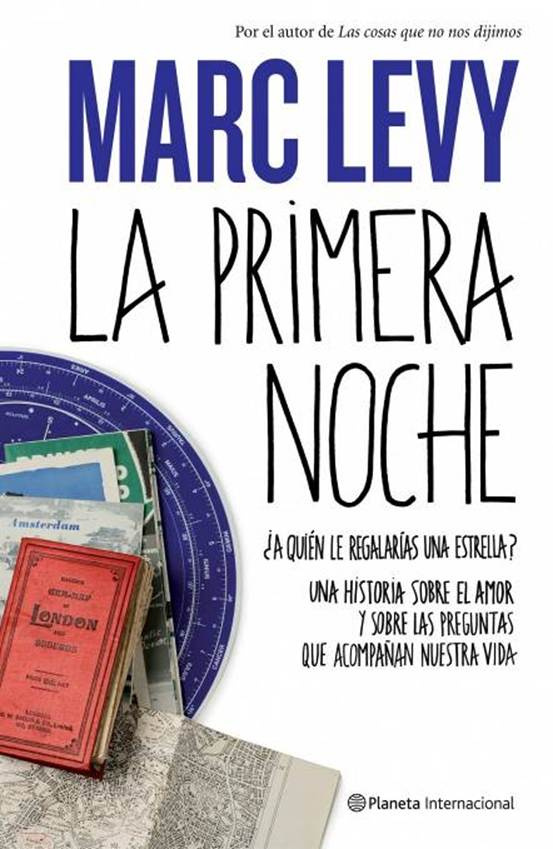

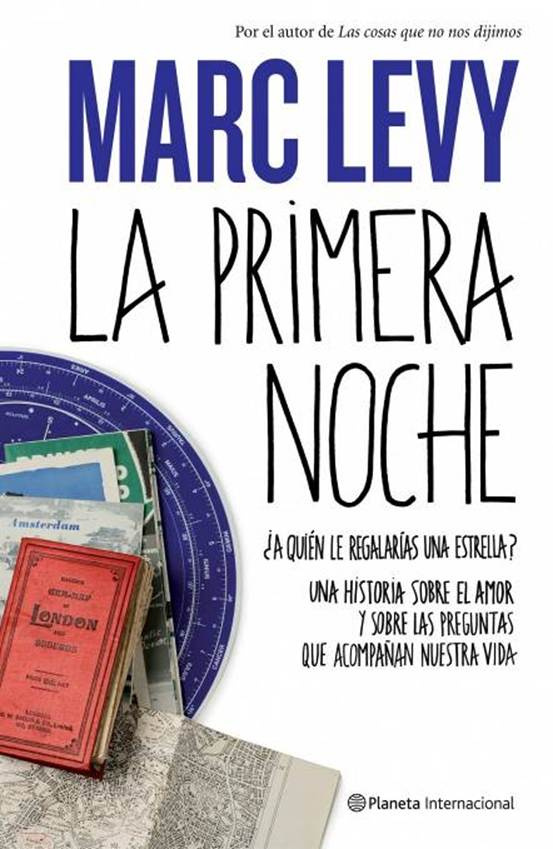

Marc Levy

La primera noche

Continuación de "El primer día"

Cada uno de nosotros tiene algo de Robinsón con

un nuevo mundo por descubrir y un Viernes por

conocer

ELEONORE WOOLFIELD

Esta historia es verdad puesto que la he inventado.

BORIS VIAN

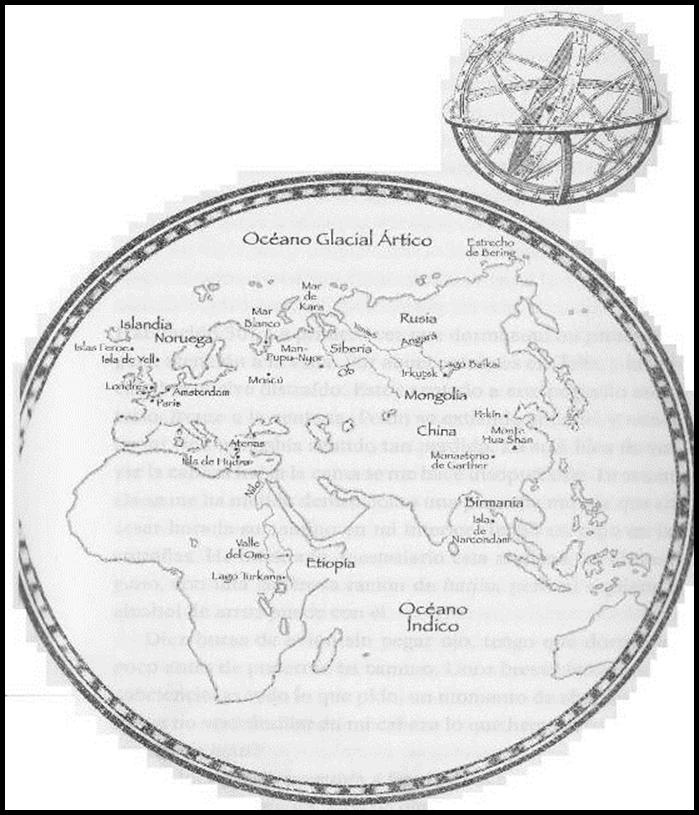

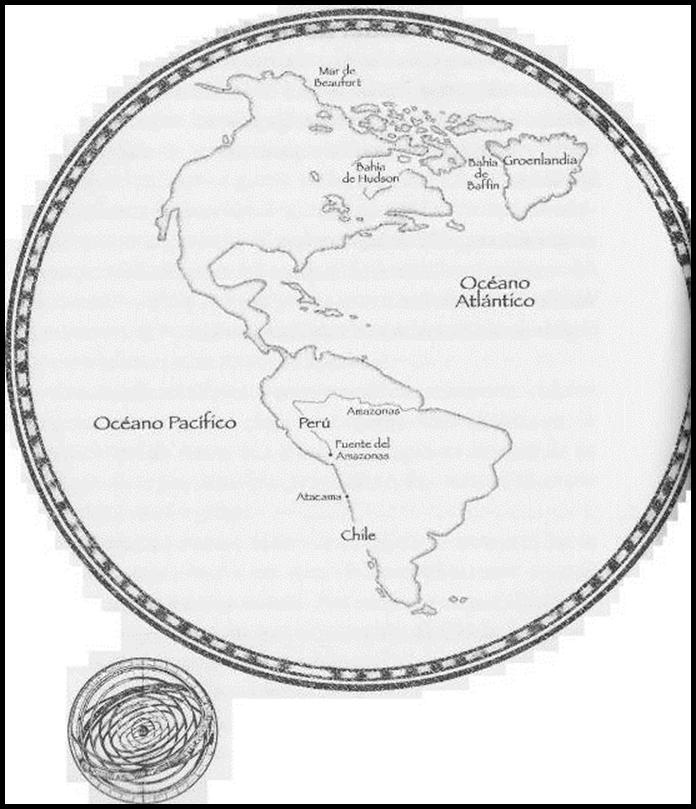

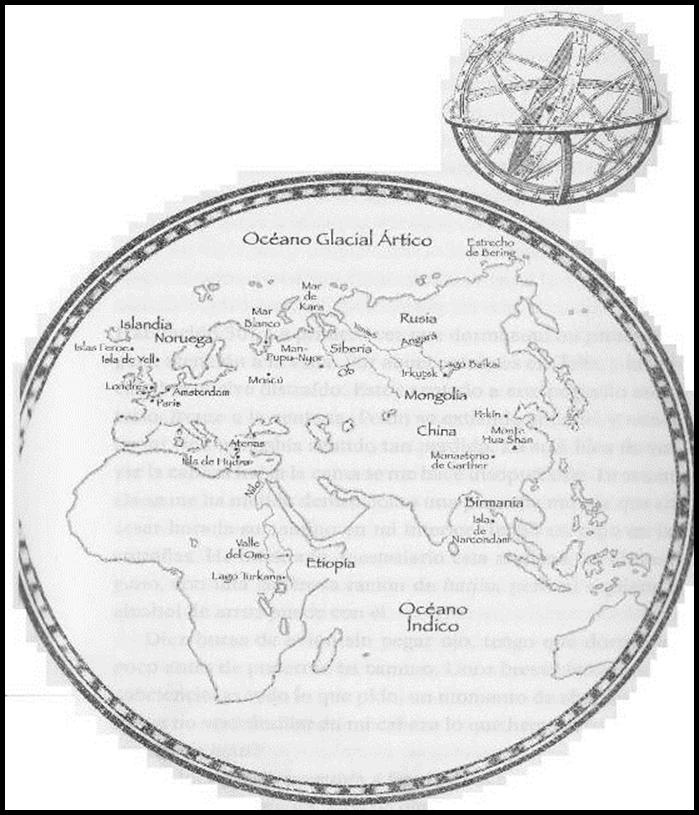

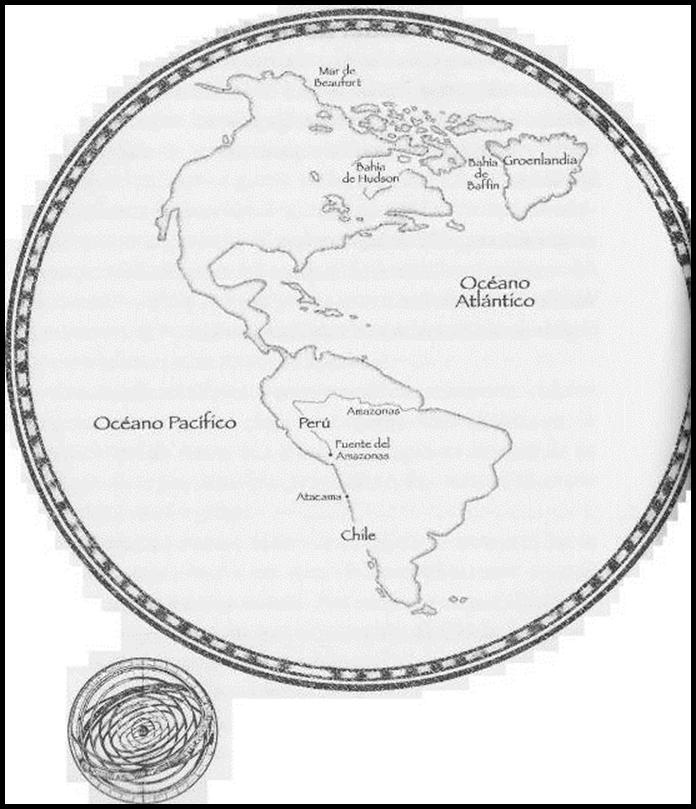

Me llamo Walter Glencorse, soy gestor de la Real Academia de las Ciencias de Londres. Conocía Adrian hace algo menos de un año cuando fue repatriado de urgencia a Inglaterra desde el observatorio astronómico de Atacama, en Chile, donde se dedicaba a explorar el cielo en busca de la estrella original.

Adrian es un astrofísico de enorme talento y con el paso del tiempo nos hemos hecho muy buenos amigos.

Como él soñaba con una única cosa, proseguir su investigación sobre el origen del Universo, y yo por mi parte me encontraba en una situación profesional delicada, pues mi gestión presupuestaria era desastrosa, lo convencí para que se presentara ante el jurado de una fundación científica que convocaba en Londres un concurso que premiaba generosamente al ganador.

Repasamos la presentación de su proyecto durante semanas enteras, en el transcurso de las cuales nació entre nosotros una bonita amistad, pero ya he dicho antes que éramos amigos, ¿verdad?

No ganamos el concurso, y el premio le fue concedido a una joven, una arqueóloga tan impetuosa como decidida. Dirigía una campaña de excavaciones en el valle del Omo, en Etiopía, cuando una tormenta de arena arrasó su campamento y la obligó a regresar a Francia.

La noche en que todo empezó, ella también se encontraba en Londres con la esperanza de ganar el premio y poder así volver a África para proseguir su investigación sobre el origen de la humanidad.

La vida está llena de extrañas casualidades: Adrian había conocido en el pasado a esta joven arqueóloga, Keira; habían vivido un amor de verano, pero no habían vuelto a verse desde entonces.

Ella celebraba su victoria, y él, su fracaso. Pasaron la noche juntos, y Keira se marchó por la mañana, dejándole a Adrian el recuerdo reavivado de un antiguo idilio y un extraño colgante que la joven se había traído de África: una especie de piedra que un niño etíope, Harry, al que Keira había acogido y por el que sentía un gran apego, había hallado en el cráter de un volcán.

Una vez que se hubo marchado Keira, Adrian descubrió, una noche de tormenta, que dicho colgante tenía asombrosas propiedades. Cuando algún tipo de luz intensa, como la de un rayo, por ejemplo, lo golpea de lleno, proyecta millones de puntitos luminosos.

Adrian no tardó en comprender de qué se trataba. Por extraño que pueda parecer, esos puntos corresponden a un mapa de la bóveda celeste, pero no uno cualquiera: un fragmento del cielo, una representación de las estrellas tal y como se encontraban encima de la Tierra hace cuatrocientos millones de años.

Ansioso por compartir este extraordinario descubrimiento con Keira, Adrian se marchó al valle del Omo para reunirse con ella.

Por desgracia, Adrian y Keira no eran los únicos interesados en ese extraño objeto. Con ocasión de un viaje a París para visitar a su hermana, Keira conoció a un viejo profesor de etnología, un tal Ivory. Este hombre se puso en contacto conmigo y acabó convenciéndome, de la manera más vil, lo reconozco, de animar a Adrian a seguir investigando sobre dicho objeto.

A cambio de mis servicios, me entregó una pequeña cantidad de dinero y me prometió que haría una generosa donación a la Academia si Adrian y Keira llegaban a buen puerto en sus investigaciones. Acepté el trato. Yo entonces ignoraba que Adrian y Keira eran perseguidos por una organización secreta que, al contrario que Ivory, quería evitar a toda costa que alcanzaran su objetivo y encontraran otros fragmentos.

Keira y Adrian, orientados por ese viejo profesor, no tardaron en averiguar que el objeto hallado en el antiguo volcán no era único en su especie. En algún lugar de nuestro planeta había otros cuatro o cinco más, similares a ése. Y decidieron encontrarlos.

Esta búsqueda los llevó de África a Alemania, de Alemania a Inglaterra, de Inglaterra a la frontera del Tíbet, y después, sobrevolando clandestinamente Birmania, hasta el archipiélago de Andamán, donde Keira desenterró, en la isla de Narcondam, una segunda piedra similar a la suya.

En cuanto reunieron los dos fragmentos, se produjo un extraño fenómeno: éstos se atrajeron el uno al otro como dos imanes, se tornaron de un pasmoso color azul y se pusieron a brillar con mil fuegos. Más motivados aún por este nuevo hallazgo, Adrian y Keira volvieron a viajar a China pese a las advertencias y las amenazas de la organización secreta.

Entre sus miembros, que se hacen llamar todos por el nombre de una gran ciudad, un lord inglés, sir Ashton, actúa por libre, decidido cueste lo que cueste a poner término al viaje de Keira y Adrian.

¿Qué he hecho yo al alentarlos a no abandonar su búsqueda? ¿Por qué no comprendí el mensaje cuando un sacerdote fue asesinado ante nuestros ojos? ¿Por qué no fui capaz de ver la gravedad de la situación, por qué no le dije entonces al profesor Ivory que se las apañara sin mí? ¿Cómo no avisé a Adrian de que ese anciano lo estaba manipulando… y no sólo Ivory, también yo, yo que me considero amigo suyo?

Cuando estaban a punto de abandonar China, Adrian y Keira fueron víctimas de un terrible atentado. En una carretera de montaña un vehículo empujó el 4 x 4 que conducían hasta precipitarlo por un barranco. Se hundió en las aguas del río Amarillo. Unos monjes que se encontraban en la orilla en el momento del accidente salvaron a Adrian de morir ahogado, pero el cuerpo de Keira no apareció.

Repatriado de China al terminar su convalecencia, Adrian no quiso reanudar su trabajo en Londres. Muy afligido por la desaparición de Keira, fue a buscar refugio en la casa de su infancia, en la pequeña isla griega de Hydra. Adrian es de padre inglés y madre griega.

Pasaron tres meses. Mientras él sufría la ausencia de la mujer a la que amaba, yo, loco de remordimientos, apenas podía contener mi impotencia. Fue entonces cuando recibí de la Academia un paquete que alguien, desde China, había enviado de manera anónima a Adrian.

Dentro encontré los efectos personales que Keira y él habían abandonado en un monasterio y una serie de fotografías en las que no tardé en reconocer a Keira. Mostraba en la frente una extraña cicatriz. Una cicatriz que yo nunca le había visto hasta entonces. Informé de ello a Ivory, que terminó por persuadirme de que quizá se tratara de una prueba de que Keira había sobrevivido al accidente.

Esta vez quise callarme, dejar a Adrian en paz, pero ¿cómo ocultarle algo así?

De modo que fui a Hydra y, de nuevo por mi causa, Adrian, loco de esperanza, tomó un avión hacia Pekín.

Si escribo estas líneas es con la intención de entregárselas algún día a Adrian, para confesarle mi culpa. Rezo cada noche por que pueda leerlas y perdonarme el mal que le he hecho.

En Atenas, a 25 de septiembre,

WALTER GLENCORSE

Gestor de la Real Academia de las Ciencias

***

Página siguiente

Página siguiente

***

***