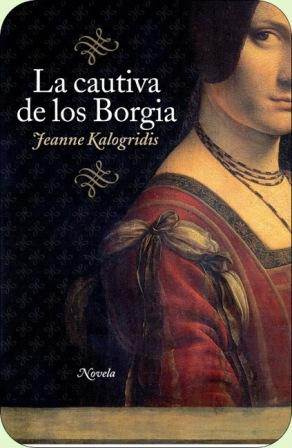

Jeanne Kalogridis

La Cautiva De Los Borgia

Para Jane Johnson

por la oportunidad

***

***

La canterella, así se llama un veneno tan letal que solo unas gotas pueden matar a un hombre, acabar con él en cuestión de días. Los efectos son terribles. La cabeza duele como si estuviese en una prensa; la visión se nubla; el cuerpo tiembla de fiebre. Los intestinos sueltan un flujo sanguinolento y las tripas se aprietan en una agonía que hace aullar a la víctima.

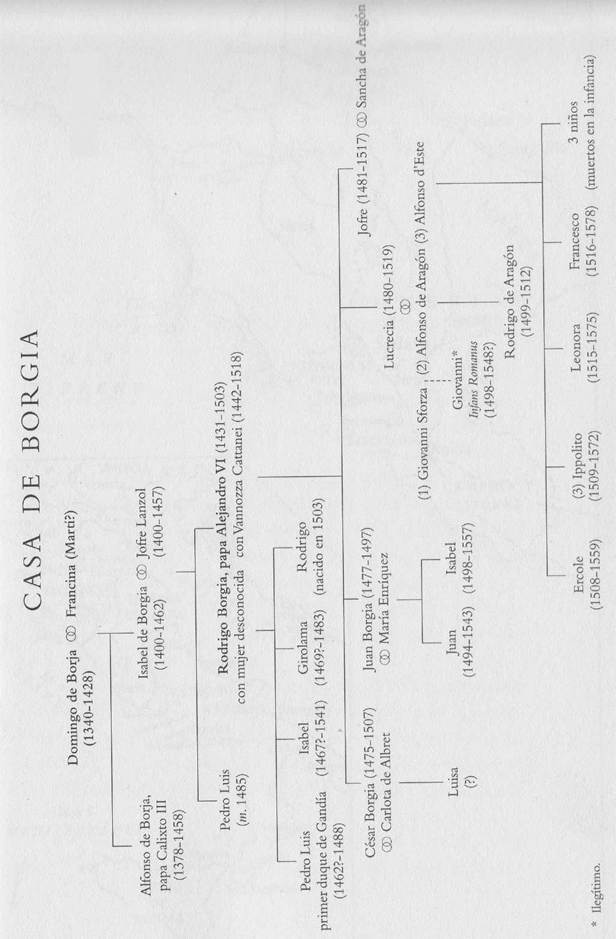

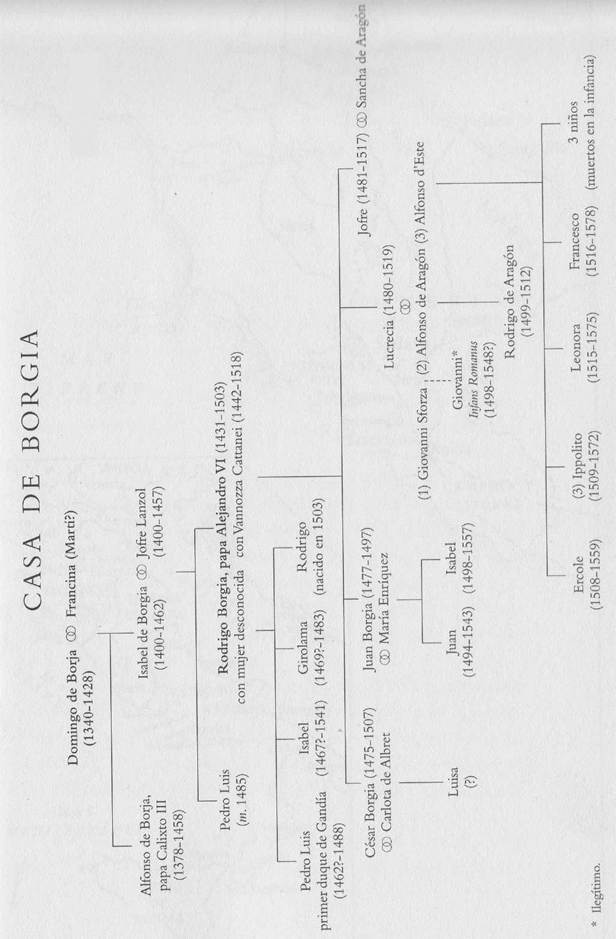

El rumor dice que solo los Borgia conocen sus secretos: cómo prepararlo, guardarlo, administrarlo de forma que no se note su sabor. Rodrigo Borgia -o debo decir, su santidad Alejandro VI- aprendió el secreto de su amante favorita, la pelirroja Vannozza Cattanei, cuando todavía era cardenal. El hermano mayor de Rodrigo, Pedro Luis, tendría que haber sido elegido Papa… de no haber sido por la sutil y muy oportuna administración de la canterella.

Como padres generosos que eran, Rodrigo y Vannozza compartieron la receta con sus hijos; por lo menos con su encantadora hija, Lucrecia. ¿Quién mejor para distraer a los desconfiados que ella con su preciosa sonrisa y su dulce voz? ¿Quién mejor que ella, considerada la mujer más inocente de Roma, para asesinar y traicionar?

La «fiebre Borgia» ha diezmado Roma como una plaga y ha reducido el número de prelados hasta tal punto que todos los cardenales con tierras y alguna riqueza viven aterrorizados. Después de todo, cuando un cardenal muere, su fortuna pasa inmediatamente a la Iglesia.

Hace falta mucha riqueza para financiar una guerra, para reunir un ejército lo bastante grande para conquistar las ciudades-estado de toda Italia, y declararse uno mismo líder no solo de las cosas espirituales, sino también de las seculares. Este Papa y su hijo bastardo, César, quieren más que el cielo, también quieren la Tierra.

Mientras tanto, yo estoy en el castillo de Sant’ Angelo con las demás mujeres. Desde la ventana de mi habitación, veo el Vaticano, los apartamentos papales y el palacio de Santa María donde una vez viví con mi marido. Se me permite pasear por los jardines y se me trata con la debida cortesía, pero he perdido mi posición y estoy bajo vigilancia; soy una prisionera. Maldigo el día en el que escuché por primera vez el apellido Borgia; rezo por el día en el que escuche que las campanas repican por la muerte del viejo.

Pero gozo de una última libertad. En este mismo momento, sostengo el frasco en alto ante el brillante sol romano que entra en mi lujoso aposento. El recipiente es de cristal veneciano, de color esmeralda, y brilla como una gema: el polvo en su interior es de un opaco color gris azulado.

«Canterella -susurro-. Hermosa, hermosa canterella, rescátame…»

***

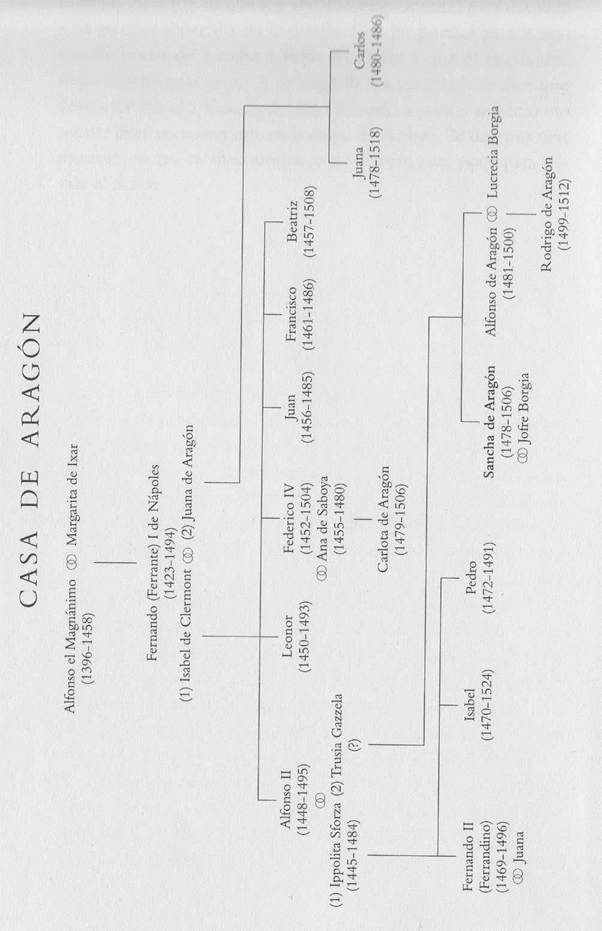

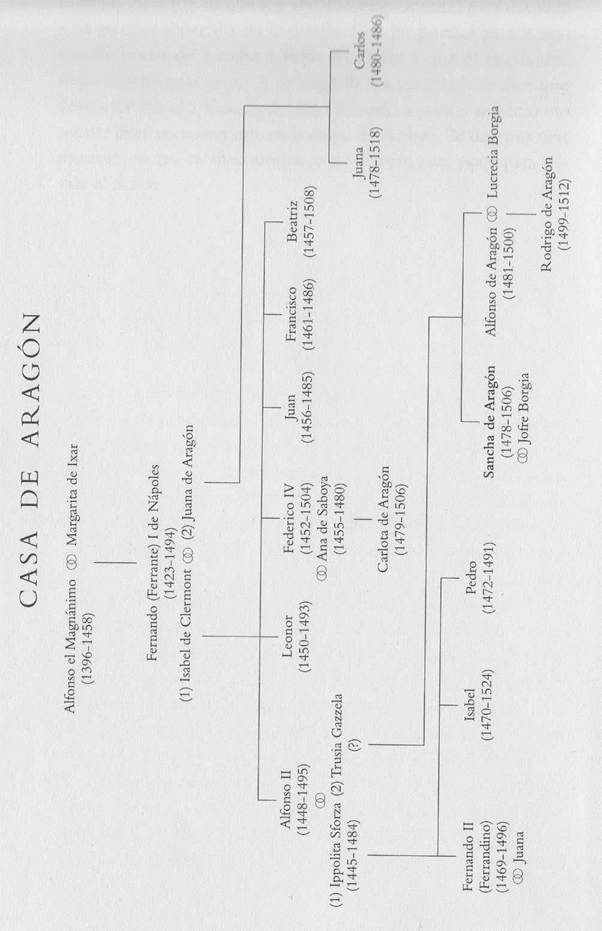

Soy Sancha de Aragón, hija natural del hombre que se convirtió en Alfonso II, rey de Nápoles, durante un año y un día. Como los Borgia, mi gente vino a la Península italiana desde España, y como ellos, hablo español en casa e italiano en público.

El recuerdo más vivo de mi infancia se remonta al final de mi undécimo verano, el 19 de septiembre, del año de Nuestro Señor de 1488. Era el día de la festividad de San Genaro, santo patrón de Nápoles. Mi abuelo, el rey Ferrante, había escogido esa fecha para celebrar el trigésimo aniversario de su ascensión al trono napolitano.

Normalmente, los de sangre real no asistíamos a acontecimientos celebrados en la catedral de San Genaro, construida en su honor. Preferíamos celebrarlo en la iglesia de Santa Bárbara, el templo que se hallaba dentro del magnífico jardín del palacio real, el Castel Nuovo. Sin embargo, aquel año, mi abuelo consideró oportuno asistir a la ceremonia pública, dada la importancia del aniversario. Por lo tanto, nuestra gran comitiva se dirigió hacia la catedral, observada desde cierta distancia por las zie, las tías de San Genaro, las llorosas mujeres vestidas de negro que suplicaban al santo para que protegiese y bendijese Nápoles.

Nápoles necesitaba las bendiciones. Había sido escenario de muchas guerras; mi familia, perteneciente a la realeza aragonesa, había conquistado la ciudad después de una sangrienta batalla tan solo cuarenta y seis años atrás. Aunque mi abuelo había recibido su trono pacíficamente de manos de su padre, el reverenciado Alfonso el Magnánimo, este había arrancado violentamente Nápoles a los angevinos, partidarios del francés Carlos de Anjou. El rey Alfonso era querido por haber reconstruido la ciudad, haber edificado grandes palacios y plazas, fortalecido las murallas y reabastecido la biblioteca real. Mi abuelo era menos querido. Estaba más interesado en mantener bien sujetos a los nobles locales por cuyas venas corría sangre angevina. Durante años, había librado pequeñas guerras contra diferentes barones, y nunca había llegado a confiar en su propia gente. A su vez, ellos tampoco habían llegado a confiar en él.

Nápoles también había padecido terremotos, incluido uno que, en 1343, presenció el poeta Petrarca. El seísmo arrasó media ciudad y hundió todos los barcos en la habitualmente tranquila bahía. También allí se erguía el Vesubio, que aún era un volcán activo.

Por estas razones, acudíamos a suplicar a San Genaro, y, con un poco de suerte, a presenciar un milagro.

La procesión que entró en la catedral fue impresionante. Las mujeres y los niños de la realeza entramos primero, escoltados por los guardias vestidos de azul y oro hasta el frente del santuario, más allá de los plebeyos vestidos de negro que se inclinaban ante nosotros como el trigo mecido por el viento. La esposa de Ferrante, la núbil Juana de Aragón, nos precedía, seguida por mis tías Beatriz y Leonor. A continuación íbamos mi entonces hermanastra soltera Isabel, que debía cuidar de mí y de mi hermano de ocho años, Alfonso, como también la hija menor de Ferrante, mi tía Juana, nacida el mismo año que yo.

Las mujeres mayores vestían las prendas tradicionales de las nobles napolitanas: trajes negros con amplias faldas, corpiños muy ajustados y mangas estrechas en los hombros que se acampanaban en las muñecas, de forma que les colgaban hasta debajo de las caderas. A los niños se nos permitía el color: yo llevaba un vestido de seda verde brillante con un corpiño de brocado bien prieto contra mis inexistentes pechos. Alrededor de mi cuello colgaban perlas y una pequeña cruz de oro; sobre mi cabeza llevaba un velo de tul negro. Alfonso vestía una túnica de terciopelo azul claro y calzas.

Mi hermano y yo caminábamos de la mano detrás de mi hermanastra, con mucho cuidado para no pisar su voluminosa falda. Hice lo posible por parecer orgullosa y segura, mi mirada firme en la espalda del vestido de Isabel, mientras mi hermano observaba libremente a los presentes. Me permití mirar de reojo por una arcada entre dos grandes columnas de mármol; encima, un retrato redondo de san Domenico se había rajado en dos. Un andamio que se levantaba justo debajo marcaba las últimas reparaciones de los destrozos provocados por un terremoto en la catedral dos años antes de que Ferrante accediese al poder.

Me sentía desilusionada porque me hubieran dejado al cuidado de Isabel y no al de mi madre. Mi padre casi siempre invitaba a mi madre, donna Trusia Gazzela, una preciosa noble de cabellos rubios, a todos los actos. Se deleitaba en su compañía. Creo que mi padre era incapaz de amar, pero desde luego debió de sentir algo parecido al amor en los gentiles brazos de mi madre.

Página siguiente

***

*** ***

***  ***

***