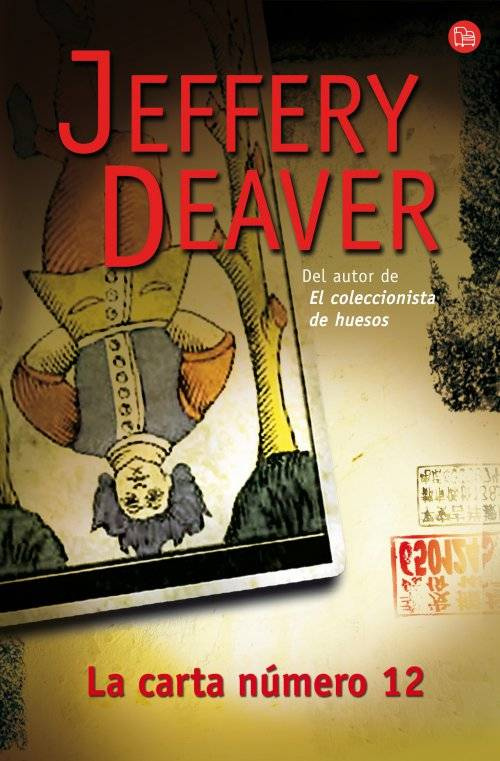

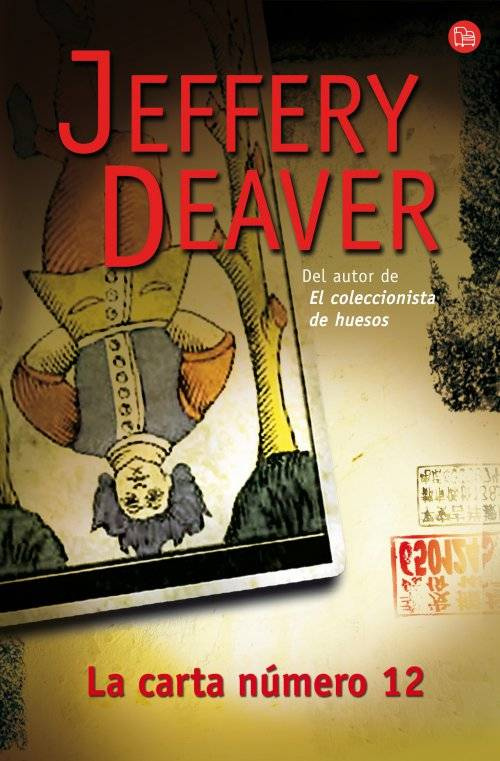

Jeffery Deaver

La carta número 12

Título original: The Twelfth Card

© 2005, Jeffery Deaver

© De la traducción: 2006, Pablo Usabiaga

A la memoria de Christopher Reeve, una

lección de coraje, un símbolo de esperanza.

«Algunas personas son nuestros parientes, pero otras son nuestros

antepasados; y nosotros elegimos a quiénes queremos tener como

antepasados. Uno se crea a sí mismo a partir de esos valores».

Ralph Ellison

PRIMERA PARTE. Tres quintos de hombre

martes, 9 de octubre

Con el rostro húmedo de sudor y lágrimas, el hombre corre hacia su libertad, corre por su vida.

«¡Allí va! ¡Allí va!».

El antiguo esclavo no sabe de dónde proviene exactamente la voz. ¿De detrás de él? ¿De la derecha o de la izquierda? ¿De lo alto de una de las decrépitas casas que hay a lo largo de las mugrientas calles adoquinadas de este lugar?

En medio del aire de julio, tórrido y denso como parafina líquida, el hombre enjuto salta por encima de una boñiga de caballo. Los barrenderos no vienen a esta parte de la ciudad. Charles Singleton se detiene al lado de un montón de barriles apilados en palés, tratando de recobrar el aliento.

El estampido de una pistola. La bala yerra el tiro. La seca detonación del arma le trae inmediatamente la guerra a la memoria: las horas demenciales, insoportables, en las que se mantenía firme en su polvoriento uniforme azul, sosteniendo un pesado mosquete, frente a hombres vestidos con polvorientos uniformes grises que apuntaban a su vez sus propias armas en su dirección.

Ahora su carrera es más veloz. Los hombres vuelven a hacer fuego. También estas balas le pasan rozando.

«¡Que alguien lo detenga! ¡Cinco dólares de oro al que lo atrape!».

Pero las pocas personas que están tan temprano en la calle -en su mayoría traperos y jornaleros irlandeses que se dirigen al trabajo en tropel, con capachos o picos a las espaldas- no tienen el menor interés en detener al Negro, que tiene una mirada feroz, músculos enormes y una determinación aterradora. En cuanto a la recompensa, el ofrecimiento hecho a viva voz proviene de un agente de policía de la ciudad, lo que significa que detrás de la promesa no hay ningún dinero.

En los murales pictóricos de la calle 23, Charles Singleton tuerce hacia el oeste. Resbala en los brillantes adoquines y va a parar al suelo, dándose un tremendo golpe. Un policía montado da la vuelta en la esquina y, levantando su porra, se echa encima del hombre caído. Y entonces…

«¿Y?», pensó la chica.

¿Y?

¿Qué le sucedió?

Geneva Settle, de dieciséis años, volvió a girar el dial del lector de microfichas, pero éste ya no se movía más; había llegado a la última página de esa tira. Levantó el rectángulo metálico que contenía el artículo principal de la edición del 23 de julio de 1868 del Coloreds' Weekly Illustrated. Echando una ojeada a las otras transparencias que había en la caja polvorienta, se temió que faltaran las restantes páginas del artículo y que nunca pudiera averiguar qué le había sucedido a su antecesor, Charles Singleton. Sabía que los archivos históricos concernientes a la historia de los negros se hallaban a menudo incompletos, si no traspapelados para siempre.

¿Dónde estaba el resto del relato?

Ah… Finalmente, lo encontró y dispuso la tira en el estropeado lector gris, moviendo el dial con impaciencia para localizar la continuación del relato de la fuga de Charles.

La pródiga imaginación de Geneva -y los años que llevaba inmersa entre libros- la habían provisto de los medios para adornar la escueta versión periodística de la persecución del antiguo esclavo a través de las tórridas y fétidas calles de Nueva York en el siglo XIX. Casi le parecía estar allí más que donde se encontraba en ese momento: unos ciento cuarenta años después en la desierta biblioteca del quinto piso del Museo de Cultura e Historia Afroamericana, en la calle 55, cerca del centro de Manhattan.

Giró el dial. Las páginas corrían por la moteada pantalla. Geneva halló el resto del artículo, que llevaba el siguiente titular:

VERGONZOSO

____________________

informe sobre el crimen de un liberto

____________________

charles singleton, un veterano de la guerra

entre los estados, traiciona la causa de

nuestro pueblo en un sonado incidente

____________________

Una fotografía que ilustraba el artículo mostraba a Charles Singleton a los veintiocho años, vestido con el uniforme de la guerra civil. Era alto, tenía las manos grandes, y lo ajustado del uniforme en el pecho y los brazos dejaba entrever unos músculos poderosos. Labios gruesos, pómulos prominentes, cabeza redonda, piel bastante oscura.

Mirando el rostro adusto y los ojos serenos, penetrantes, la chica creyó ver una semejanza entre ambos. Ella tenía la cabeza y el rostro de su antepasado, la redondez de sus rasgos, el intenso matiz de su piel. Sin embargo, ni una pizca del físico de Singleton. Geneva Settle era flacucha como un chavalillo de escuela primaria, tal como a las chicas de Delano, un barrio de viviendas protegidas, les gustaba señalar.

Una vez más empezó a leer, pero la importunó un ruido.

En la sala se oyó un chirrido. ¿El pestillo de una puerta? Luego oyó pasos. Se detuvieron. Otro paso. Finalmente, silencio. Miró hacia atrás, pero no vio a nadie.

Sintió un escalofrío, pero se dijo a sí misma que no se debía asustar. Eran los malos recuerdos lo que la ponía nerviosa: las chicas de Delano moliéndola a golpes en el patio de la parte trasera del instituto Langston Hughes, y aquella vez que Tonya Brown y su pandilla del barrio de St. Nicholas la arrastraron a un callejón y luego le dieron tal paliza que perdió una muela. Los chicos te manoseaban, te faltaban al respeto, te humillaban. Pero eran las chicas las que te hacían sangre.

Al suelo con ella, rajadla, rajad a esa zorra…

Más pasos. Y otra pausa.

Silencio.

Las características de aquel lugar empeoraban las cosas. Poco iluminado, húmedo, silencioso. Y allí no había nadie más; y menos un martes a las ocho y cuarto de la mañana. El museo todavía no había abierto -los turistas aún dormían o estaban desayunando-, pero la biblioteca abría a las ocho. Geneva llevaba ya un rato esperando en la puerta cuando descorrieron el cerrojo, tanta era su impaciencia por leer el artículo. Ahora se encontraba sentada en un cubículo en el extremo de una gran sala de exposiciones, en la que maniquíes sin rostro vestían trajes del siglo XIX y cuyas paredes estaban repletas de cuadros de hombres con extraños sombreros, mujeres con gorros y caballos de patas debiluchas, esqueléticas.

Otro paso. Y luego otra pausa.

¿Debería marcharse? ¿Irse con el doctor Barry, el bibliotecario, hasta que el espeluznante tipo ese se fuera?

Y entonces el otro visitante se rio.

No era una risa siniestra, sino de alborozo.

Y dijo: «De acuerdo. Te llamo más tarde».

El clac de un teléfono móvil que se cierra. Por eso el hombre se paraba de vez en cuando, simplemente para escuchar a la persona que estaba en el otro extremo de la línea.

Ya te dije que no te preocuparas, muchacha. La gente no es peligrosa cuando se ríe. No es peligrosa cuando dice cosas amables por los móviles. El hombre andaba a paso lento porque eso es lo que hace la gente cuando está hablando… Aunque, ¿qué clase de grosero insolente haría una llamada en una biblioteca? Geneva se volvió nuevamente hacia la pantalla del lector de microfichas, preguntándose: «¿Consigues escapar, Charles? Hombre, espero que sí».

Página siguiente