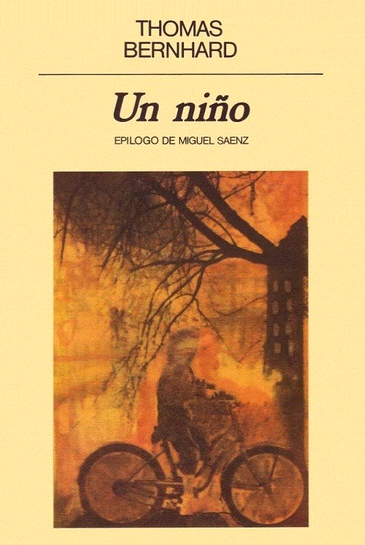

Thomas Bernhard - Un ni?o

Aquí puedes leer online Thomas Bernhard - Un ni?o texto completo del libro (historia completa) en español de forma gratuita. Descargue pdf y epub, obtenga significado, portada y reseñas sobre este libro electrónico. Género: Detective y thriller. Descripción de la obra, (prefacio), así como las revisiones están disponibles. La mejor biblioteca de literatura LitFox.es creado para los amantes de la buena lectura y ofrece una amplia selección de géneros:

Novela romántica

Ciencia ficción

Aventura

Detective

Ciencia

Historia

Hogar y familia

Prosa

Arte

Política

Ordenador

No ficción

Religión

Negocios

Niños

Elija una categoría favorita y encuentre realmente lee libros que valgan la pena. Disfrute de la inmersión en el mundo de la imaginación, sienta las emociones de los personajes o aprenda algo nuevo para usted, haga un descubrimiento fascinante.

- Libro:Un ni?o

- Autor:

- Genre:

- Índice:5 / 5

- Favoritos:Añadir a favoritos

- Tu marca:

- 100

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Un ni?o: resumen, descripción y anotación

Ofrecemos leer una anotación, descripción, resumen o prefacio (depende de lo que el autor del libro "Un ni?o" escribió él mismo). Si no ha encontrado la información necesaria sobre el libro — escribe en los comentarios, intentaremos encontrarlo.

Un ni?o — leer online gratis el libro completo

A continuación se muestra el texto del libro, dividido por páginas. Sistema guardar el lugar de la última página leída, le permite leer cómodamente el libro" Un ni?o " online de forma gratuita, sin tener que buscar de nuevo cada vez donde lo dejaste. Poner un marcador, y puede ir a la página donde terminó de leer en cualquier momento.

Tamaño de fuente:

Intervalo:

Marcador:

Thomas Bernhard

Autobiografía Thomas Bernhard - 5

Título original: Ein Kind

Thomas Bernhard, 1982

Traducción y epílogo: Miguel Sáenz

Editor digital: Titivillus

ePub base r1.2

Nadie ha encontrado

ni encontrara jamás.

VOLTAIRE