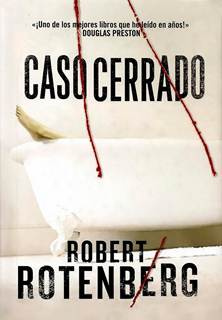

Robert Rotenberg

Caso Cerrado

Titulo original: Old City Hall

© 2009 por la traducción, Hernán Sabaté y Montserrat Gurguí

Y te muestra dónde mirar

entre la basura y las flores.

Hay héroes entre las algas,

hay niños en la mañana

se asoman en busca de amor

y lo seguirán haciendo siempre.

Leonard Cohén

Primera parte – Diciembre

Para gran sorpresa de su familia, el señor Singh disfrutaba repartiendo periódicos. ¿Quién habría imaginado que Gurdial Singh, ex maquinista jefe de los Ferrocarriles Nacionales de la India, la mayor empresa de transportes del mundo, terminaría dejando periódicos a la puerta de las casas todas las mañanas, a partir de las 5.05? No necesitaba trabajar pero, desde que llegara a Toronto hacía cuatro años, había insistido en hacerlo. No importaba que el jueves siguiente fuese a cumplir setenta y cuatro años. Sí, se trataba de un trabajillo estúpido y así debía reconocerlo el señor Singh ante su esposa, Bimal, y sus tres hijas, pero le gustaba.

Por eso, el señor Singh tarareaba para sí una vieja tonada hindi mientras caminaba a buen paso en la oscuridad de principios de invierno una fría mañana de lunes, el 17 de diciembre.

Entró en el vestíbulo forrado de mármol del rascacielos Market Place Tower, un edificio de apartamentos de lujo de Front Street, y saludó con un gesto amistoso al señor Rasheed, el conserje de noche. Los ejemplares del Globe and Mail estaban perfectamente apilados junto a la puerta, al lado de un diminuto árbol de Navidad de plástico. Qué extraño que, en un país cubierto de bosques, usaran árboles de plástico, pensó el señor Singh mientras se subía las perneras de sus pantalones de franela gris y se agachaba a cortar el cordel con su navaja de bolsillo. Repartió los periódicos en doce pilas, uno para cada planta de su ruta. No le había costado memorizar qué vecinos recibían el periódico y el trabajo de recorrer los pasillos desiertos y dejar cada ejemplar ante la puerta no tenía ninguna dificultad.

La soledad era muy agradable. Resultaba muy distinta del ambiente abigarrado de Delhi. El señor Singh sabía que, cuando llegara al piso de arriba, vería al único inquilino que siempre estaba despierto. El señor Kevin…, Kevin algo. El señor Singh no conseguía recordar el apellido, aunque el caballero era una de las personas más famosas de Canadá. Allí estaría, envuelto en su raído albornoz de baño, con un cigarrillo en la mano derecha y una taza de té en la izquierda, frotándose la barba cana con el hombro y esperando con impaciencia el periódico de la mañana.

El señor Kevin era el presentador de un programa de radio matinal que se retransmitía a todo el país. El señor Singh había intentado escucharlo unas cuantas veces, pero sólo se hablaba de la pesca en Terranova, de música de violines en el valle de Ottawa y de los cultivos en las praderas. Curiosa gente, aquellos canadienses. La mayoría vivía en ciudades, pero parecía que no sabían hablar de otra cosa que del campo.

A pesar de su aspecto descuidado, el señor Kevin era todo un caballero. Y bastante tímido. El señor Singh disfrutaba con la conversación ritual que mantenían cada mañana.

– Buenos días, señor Singh -decía siempre el señor Kevin.

– Buenos días, señor Kevin -respondía siempre el señor Singh-. ¿Y cómo está su bella esposa?

– Más bella que nunca, señor Singh -decía el señor Kevin. Entonces, se llevaba el cigarrillo a los labios, abría la mano y ofrecía un gajo de naranja al señor Singh.

– Gracias -murmuraba éste, al tiempo que entregaba el periódico al señor Kevin.

– Recién pelada -decía el señor Kevin.

A esto seguía un breve comentario sobre huerta, o cocina, o el té. A pesar de lo mucho que debía de tener en la cabeza, el señor Kevin no parecía tener nunca prisa. Sencillamente, se trataba de una conversación cortés y respetuosa a una hora inverosímil. Un diálogo muy civilizado.

El señor Singh tardó los veinticinco minutos de costumbre en cubrir metódicamente la ruta, subiendo planta por planta hasta la duodécima. En aquella última planta sólo había dos suites. La del señor Kevin, la 12A, quedaba a la izquierda, doblando la esquina y al fondo de un largo pasillo. La inquilina de la derecha, una anciana que vivía sola, recibía el otro periódico, que el señor Singh siempre entregaba al final.

Llegó a la puerta del señor Kevin y, como de costumbre, la encontró abierta a medias. Sin embargo, no había ni rastro de él. Dejaría el periódico allí, pensó el señor Singh. Echaría en falta su breve charla diaria.

Esperó un momento. Desde luego, no podía llamar a la puerta; hacerlo sería muy inapropiado. Elevó el tono del tarareo y arrastró los pies con la esperanza de hacer suficiente ruido para anunciar su presencia. Sin embargó, nadie acudió.

Titubeó. Era el maquinista que llevaba dentro. Le gustaba la rutina, el orden. Recordaba el día en que su profesor de matemáticas de primaria enseñó en clase que las líneas paralelas no existen. Que, como la Tierra es redonda, dos líneas paralelas siempre se juntan finalmente. El señor Singh no durmió durante una semana.

Le llegó un ruido procedente del interior del apartamento. Un sonido raro, hueco. Aquello era extraño. Luego, se cerró una puerta. Bien, pensó mientras esperaba. Pero volvió a hacerse el silencio. Tal vez debería marcharse…

En lugar de hacerlo, cogió el diario del señor Kevin y lo dejó caer al parqué, delante mismo de la puerta. El periódico hizo un ruido seco al tocar el suelo y el señor Singh esperó que delatara su presencia en la entrada. No había hecho nunca nada semejante.

Dentro, se oyó otro ruido. Lejano. ¿Unas pisadas? ¿Qué debía hacer? Desde luego, no podía entrar…

Esperó. Por primera vez, echó un vistazo a la primera página del periódico. Llevaba una foto de un jugador de hockey sobre hielo con los brazos en alto y un artículo sobre el equipo local, los Toronto Maple Leafs, las Hojas de Arce de Toronto. Le extrañó que la hoja que aparecía en la camiseta fuese azul. Había visto hojas de arce de vistosos tonos rojos y amarillos, pero jamás una azul.

Por fin, oyó unas pisadas que se acercaban a la puerta y el señor Kevin se asomó al pasillo, envuelto en su albornoz de costumbre, y abrió la puerta de par en par. El señor Singh escuchó un suave golpe cuando la madera dio en el tope.

Pero ¿dónde estaba su cigarrillo? ¿Y la taza de té? El señor Kevin se miraba las manos y se frotaba los dedos. El señor Singh advirtió algo rojo en las yemas de éstos.

Tuvo un pensamiento agradable. Naranjas sanguinas. Cuando estaba en su país, le encantaban, y hacía poco había descubierto que llegaban a las tiendas canadienses en aquella época del año. ¿El señor Kevin había estado pelando una?

El señor Kevin levantó las manos a la luz y, así, el señor Singh distinguió con claridad el líquido rojo. Era espeso y viscoso, no el zumo ligero y acuoso de una naranja.

Al señor Singh empezó a acelerársele el pulso.

Era sangre.

Abrió la boca para decir algo pero, antes de que pudiera hablar, el señor Kevin se inclinó hacia él.

– La he matado, señor Singh -susurró-. La he matado.

El agente Daniel Kennicott corría cuanto le permitían las piernas.

– ¿Adónde quieres que vaya? -preguntó a su compañera, Nora Bering, que avanzaba medio paso detrás de él.

– Yo cubriré el vestíbulo -dijo ella mientras entraban a la carrera en Market Place Tower-. Tú ve arriba.

Un recepcionista de uniforme levantó la vista del periódico mientras los agentes pasaban a toda prisa ante el mostrador. Las paredes de mármol estaban cubiertas de esculturas de textura granulada, se veían ramos de flores frescas por todas partes y sonaba música clásica.

Página siguiente