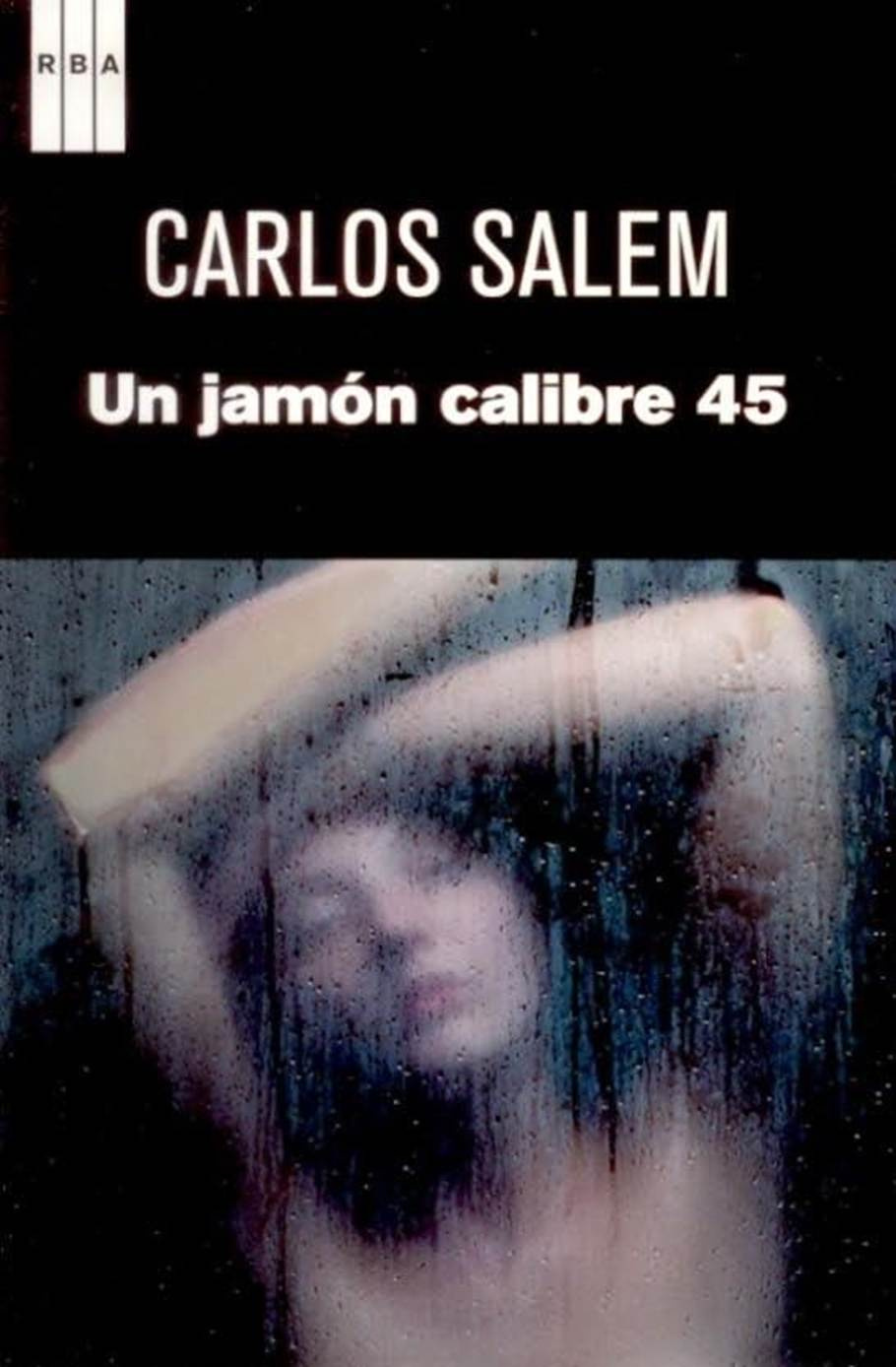

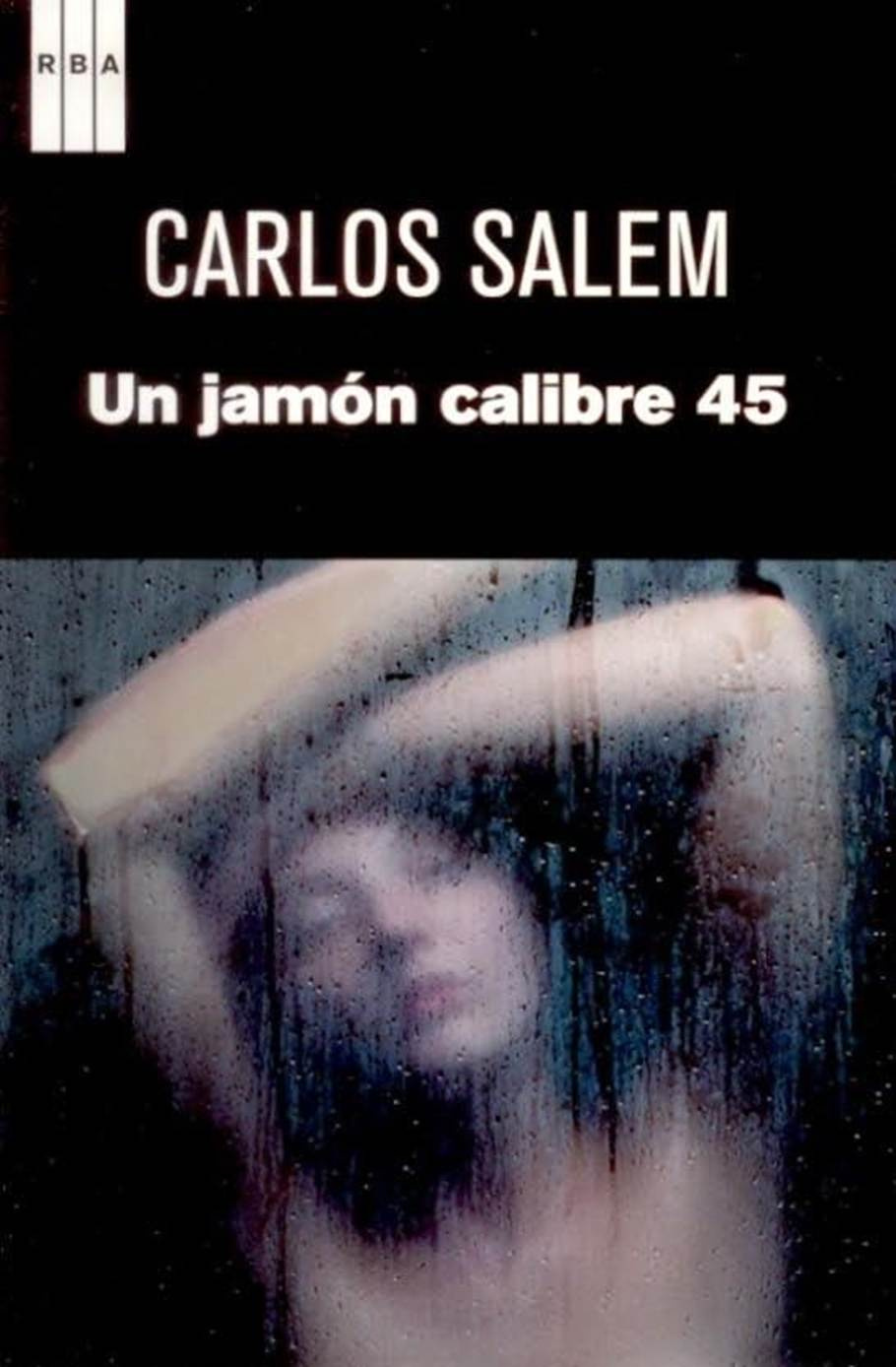

Carlos Salem

Un jamón calibre 45

© Carlos Salem, 2011

Para mis hijos, África y Nahuel.

Para David Torres, Pedro de Paz y Anne-Marie Vallat, que desde el principio creyeron en esta novela.

Para la gatita Mía que me recordó lo bien que me llevo con su especie.

Para su mascota, Marta.

Y para Osvaldo Soriano, que me enseñó casi todo.

«… que, febril la mirada,

errante en la sombra,

te busca y te nombra.»

GARDEL Y LEPERA, Volver

Tres palabras: jodido, pero contento. Así me sentía ese viernes por la mañana mientras caminaba hasta Correos con la mochila a la espalda y los bolsos cruzados. Mi sombra se estiró en la vereda casi desierta y pensé que si me ponía un sombrero iba a parecer el chino de Kung Fu. Yo era muy chiquito cuando pusieron la serie en la tele, pero después la repitieron tantas veces que me la sabía de memoria. Las series siempre se repiten. Como las despedidas.

Me moría de sueño. Había pasado la noche en los bares de Malasaña, que en seis meses en España se habían convertido en las provincias de mi patria provisional. Pude dejar los bolsos en cualquiera de ellos y volver a buscarlos después, pero preferí acarrearlos de un bar a otro y entrar de día en mi nueva casa. No quería llegar como un perro apaleado. Una voz enana en mi cabeza preguntó que cuál era la diferencia y la mandé a cagar. Volvió al ataque sugiriendo que a lo mejor ya era hora de usar el pasaje de vuelta a la Argentina y no supe qué contestar.

Seguían siendo tres palabras, pero a lo mejor tenía que cambiar el orden.

Contento, pero jodido.

La gallega me había echado de su casa después de dos meses de romance desganado. Y para asegurarse de que no volvería a enredarla con lo que ella llamaba mi «labia argentina», me había reemplazado en su cama y en su vida por un negro africano de dos metros largos y cara de caníbal.

Jodido.

Yo la había visto venir y ya tenía preparado un plan B.

Contento.

En medio año que llevaba en Madrid no había escrito una línea y el portátil pesaba en la mochila como una culpa.

Jodido.

Ahora iba a tener dos meses de tranquilidad para escribir mi gran obra.

Contento.

Cada viernes, desde que llegué, me plantaba en Correos para preguntar si había una carta a mi nombre. Una carta de Ella pidiendo que volviera.

Jodido.

Estaba seguro de que ese viernes sí habría carta.

Contento.

Subí las escaleras y el guardia de seguridad me estudió entre bostezos. Cuando llegué al mostrador de lista de Correos, la empleada me miró con pena. No la conocía, pero seguro que entre ellos se contaban la historia del pobre pelotudo argentino que todos los viernes venía a buscar una carta a nombre de Nicolás Sotanovsky. Supuse que comentarían que yo no tenía edad para ese anacronismo postal en la era de los correos electrónicos, y que adjudicarían el origen de mi tradición semanal a un romanticismo digno de elogio o de burla.

Ese viernes, tampoco tenía carta de Ella.

Jodido.

Al salir me senté en un escalón y saqué un cigarrillo. Busqué el encendedor en el bolsillo y tropecé con las llaves. Eso me devolvió la confianza: casa nueva, vida nueva. Y esta vez para mí solo. La dueña, una tal Noelia, no volvía hasta octubre, me había dicho el tipo que me traspasó el encargo de regar las plantas y cuidar la casa. Él le avisaba si lo llamaba por teléfono, pero «con Noelia no hay problema, es una tía guay».

Dos argentinos cuarentones, trajeados y brillantes, hablaban a dos metros de mí de sus negocios, y abrían mucho la boca al llegar a la «o». Por el acento, parecía que habían bajado del avión hacía media hora, pero por lo que contaban entendí que llevaban más de veinte años en España. Envidié su pronunciación exacta. La mía se había limado en medio año rondando de barra en barra y de error en error.

El sol de Madrid se hacía el boludo y pegaba flojito. Pero estábamos en agosto, así que en un par de horas nos iba a cocinar a todos como churrascos a la parrilla.

Tuve ganas de un asado en el patio de mi viejo.

Tuve ganas de tomar unos mates que no fueran amargos.

Tuve ganas de Ella.

Busqué sin mirar en el bolsillo de la mochila, abrí el sobre de plástico y palpé la foto como si estuviera impresa en relieve. La foto de Ella. Era una Polaroid bastante vieja pero el tiempo no había borrado sus rasgos. Tampoco hubiera sido tan grave, porque cada milímetro de esa piel lo llevaba grabado en mis dedos. Una foto, todo lo que me quedaba de Ella. Y no era una foto muy buena. Estaba desnuda, se veía la mitad de su cuerpo borroneado por el sol, los pechos conocidos, la sonrisa que dolía en la distancia. Ese era todo el pasado que me permitía. Inútil recordar su nombre cuando ya no podía nombrarla. La voz enana en mi cabeza dijo que mi viaje había sido una huida para no extrañarla en cada uno de los lugares que nos vieron pasar. La voz siguió hablando y la dejé. Ella era más que un fracaso sentimental y menos que una tragedia. Era lo que tenía en la mano: un rostro hermoso que fue mío sin dejar de ser suyo, y que ahora era otra vez de su exclusiva propiedad, roto por desgaste el contrato que una vez firmamos en la servilleta de un bar. Me dejó porque se hartó de representar el papel de musa de un autor que no se tomaba en serio más que para poner en escena el sainete de su vida. Y yo junté las caretas, las guardé en una bolsa y me vine a Europa para cambiar de escenario, pero no de sainete. Ella era la Inolvidable; y lo seguiría siendo mientras en la foto su cara y su cuerpo cómplice me recordaran algo que no sabía distinguir, pero que se parecía a una borrachera triste, a una tarde de lluvia sin cigarrillos, a un domingo solitario y eterno. Chan Chan.

– Qué lindo, che -dije en voz alta, borracho de sueño-. Si le ponés una musiquita piola, tenés un tangazo, tenés.

Los argentinos trajeados me miraron mal y comentaron que «estos gallegos, cuando quieren imitar a un argentino, les sale como el orto».

Me levanté y empecé a caminar.

Me sobraban dos palabras para definir cómo me sentía.

Jodido.

Estaba jodido.

Pero todavía no sabía cuánto.

Era un edificio viejo pero remodelado, en pleno barrio de La Latina, y cuando la llave del portal funcionó a la primera, pensé que mi suerte empezaba a cambiar. No había ascensor y llegué hasta el tercer piso con la lengua afuera. La chapa en la puerta anunciaba que ahí vivía Noelia Durán i Mont y cuando la abrí no sonó ninguna alarma. Entré despacio, como un ladrón, y dejé los bolsos y la mochila en el dormitorio. Me saqué la camisa y el vaquero y anduve fumando en calzoncillos. Era una casa cómoda.

Iba a darme un baño y a tomar unas cuantas decisiones impostergables.

Me senté en el sofá y me quedé dormido.

Sonó el timbre y antes de terminar de abrir la puerta me arrepentí de no haber puesto la cadena de seguridad. No hubiera servido de mucho.

El tipo era un gordo gigantesco, vestido con un traje de color marrón amarillento indefinido, como un helado de limón y chocolate a medio derretir. Tenía unas manos enormes y en la derecha se perdía una automática que me apuntaba. Con la izquierda me pegó una cachetada, casi una caricia, que me mandó hasta el salón.

– ¿Dónde está Noelia? -preguntó.

No supe qué decir, y él siguió hablando:

– Tienes hasta el lunes por la mañana para encontrarla. Si no…

Guardó la pistola bajo el sobaco, sin dejar de mirarme.

– ¿Me creería si le dijera que yo no…?

– No. ¿Dónde está Noelia?

Página siguiente