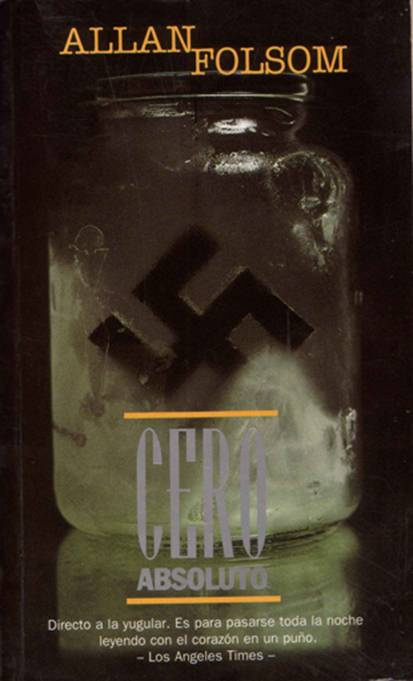

Allan Folsom

Cero Absoluto

París. Lunes, 3 de octubre

17.40

CerveceríaStella, rueSaint Antoine

Paul Osborn estaba sentado en medio del bullicio y el humo de los clientes que volvían del trabajo, abstraído en una copa de vino tinto. Se sentía cansado, dolido, confundido. Sin ninguna razón en particular, levantó la mirada. Al hacerlo, se le entrecortó la respiración. Al otro lado de la sala estaba sentado el hombre que había asesinado a su padre. Le parecía inconcebible que fuera él. Pero no cabía duda, absolutamente ninguna duda. Aquella cara le había quedado grabada a Osborn en la memoria para siempre. Los ojos hundidos, la mandíbula cuadrada, las orejas que sobresalían del rostro casi en ángulo recto, la cicatriz zigzagueante por debajo del ojo izquierdo cruzándole el pómulo hacia abajo, profunda, hasta el labio superior. La cicatriz se había vuelto menos visible, pero la conservaba. Al igual que Osborn, el hombre estaba solo. Sostenía un cigarrillo en la mano derecha y ahuecaba la mano izquierda en torno a una taza de café, concentrado en la lectura del periódico que tenía bajo el codo. Tendría al menos cincuenta años, tal vez más.

Desde donde estaba sentado, a Osborn le resultaba difícil adivinar su estatura. Tal vez un metro setenta, setenta y cinco. Un tipo robusto. Pesaría unos ochenta kilos. Tenía el cuello grueso y el cuerpo parecía curtido. La tez era clara, el pelo corto y rizado, negro entrecano.

El tipo apagó el cigarrillo y encendió otro, mirando al azar hacia el rincón donde estaba Osborn. Apagó la cerilla y volvió a la lectura de su periódico.

A Osborn le dio un vuelco el corazón y la sangre comenzó a golpearle con fuerza en las venas. De pronto, volvía a estar en Boston, aquel día de 1966. Iba a cumplir diez años y caminaba por la calle con su padre. Era una tarde a comienzos de primavera, una tarde con sol pero aún fría. Su padre vestía traje de ejecutivo y había dejado la oficina temprano para reunirse con su hijo en el metro de la calle Park. Desde allí habían cruzado por el Common y siguieron por la calle Winter en medio de la agitada muchedumbre de compradores. Se dirigían a las rebajas de la tienda de deportes Grogin's. El chico había ahorrado todo el invierno para comprarse un guante de béisbol, un guante de jugador de primera base, un modelo Trapper. Su padre le había prometido igualar la cantidad que pudiera ahorrar, y ahora contaba con un total de treinta y dos dólares. Ya habían avistado la tienda y su padre sonreía, cuando el hombre de la cicatriz y mandíbula cuadrada asestó el golpe. Salió de la multitud y hundió un cuchillo de carnicero en el vientre de su padre. En ese momento, miró de soslayo y vio al chico, que no entendía lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando se cruzaron sus miradas. Luego el hombre siguió su camino y su padre se desplomó sobre el pavimento.

Revivía aquel momento, parado allí, sintiéndose terriblemente solo en la acera, mientras los paseantes se aglomeraban para observar, y su padre lo miraba desde abajo, impotente, confundido, mientras la sangre comenzaba a escurrírsele entre los dedos que instintivamente habían querido arrancar el cuchillo. Y sin embargo había muerto allí mismo.

Veintiocho años después y un continente de por medio, el recuerdo se desvaneció. Paul Osborn sintió que la ira lo engullía. En un instante, se levantó y cruzó el salón. Sin mediar una fracción de segundo, los dos hombres cayeron al suelo estrepitosamente con sillas y mesas. Osborn sintió que sus dedos se cerraban en torno a un cuello correoso, y que los pelos de una barba sin afeitar le rascaban la palma de la mano. Al mismo tiempo, su mano golpeaba descontrolada. Su puño era como un pistón desbocado que destrozaba piel y huesos, decidido a arrancar la vida de aquel rostro. A su alrededor, la gente gritaba, pero aquello no cambiaba nada. Su único impulso consistía en destruir para siempre aquello que se debatía entre sus manos.

De pronto sintió que lo asían por el mentón, luego por debajo de los brazos y lo levantaban a tirones para separarlo. Salió disparado hacia atrás y, un segundo después, se estrelló contra algo duro y cayó al suelo, vagamente consciente de que a su alrededor se desparramaba la loza. Luego oyó que alguien gritaba en francés para que llamaran a la policía. Miró hacia arriba y vio por encima de él a los tres camareros de camisa blanca y chaleco negro. A su espalda, el hombre se incorporaba a duras penas, luchando por respirar y sangrando copiosamente por la nariz. Al ponerse de pie, pareció darse cuenta de lo sucedido y miró, horrorizado, hacia su agresor. Rechazó la servilleta que alguien le ofrecía, salió disparado abriéndose paso entre la multitud hasta llegar a la puerta principal y escapó a toda velocidad.

Osborn se levantó de inmediato.

Los camareros se pusieron tensos.

– ¡Apartaos de mi camino! -gritó Osborn.

Ellos no se movieron.

Si hubiese estado en Nueva York, o en Los Ángeles, habría gritado que aquel hombre era un asesino y que llamaran a la policía. Pero estaba en París, y aquí apenas lograba hacerse entender para pedir una taza de café. Incapaz de comunicarse, hizo lo único que podía hacer. Arremetió. El primer camarero se adelantó para cogerlo. Pero Osborn le llevaba quince centímetros y diez kilos de ventaja, y en ese momento corrió como si tuviera entre las manos una pelota de rugby. Bajó el hombro y lo hundió con fuerza en el pecho del hombre y, al empujarlo hacia un lado, hizo que arrastrara a los otros dos en una estruendosa y cómica caída, inmovilizándolos al clavarlos a unos sobre otros, en medio de un rincón destinado al servicio a medio camino entre la cocina y la puerta. Luego Osborn cruzó la salida y desapareció.

Fuera estaba oscuro y llovía. Era la hora punta y el gentío invadía las aceras. Osborn corrió sorteándolo, barriendo la calle hacia delante con la mirada y con el corazón saliéndosele por la boca. Por aquí había escapado el tipo. ¿Dónde diablos se había metido? Estaba a punto de perderle el rastro, lo sabía. Y de pronto lo vio, media manzana más adelante, avanzando por la rue de Fourcy hacia el Sena.

Osborn apuró el paso. La sangre le latía aún con fuerza, pero en el violento exabrupto se había consumido casi toda su ira asesina, y comenzaba a recuperar la razón. A su padre lo habían matado en Estados Unidos, donde los asesinatos no proscribían. ¿Acaso era igual en Francia? ¿Existía tratado de extradición entre ambos países? ¿Y qué sucedería si el tipo era francés? ¿Enviaría el gobierno francés a un conciudadano a Estados Unidos para que lo juzgaran?

Media manzana más lejos, el tipo se volvió para mirar. Osborn se mezcló entre la multitud de peatones. Era preferible hacerle creer que había escapado, esperar a que se calmara, que abandonara sus precauciones. Y luego, cuando bajara la guardia, cogerlo a solas.

El semáforo cambió de color y, al igual que los coches, la gente se detuvo en la esquina. Osborn se encontró detrás de una mujer con paraguas. No mediaban más de tres metros entre él y su hombre. De nuevo vio el rostro nítidamente. No había ninguna duda. Lo había visto en sueños a lo largo de veintiocho años, y hasta podía dibujarlo cuando dormía. De pie, sin moverse, la ira volvía a adueñarse de él.

Cambió la luz del semáforo y el hombre cruzó la calle adelantándose a la multitud. Al llegar a la otra acera, se volvió, no vio nada, y continuó. Habían llegado a Pont Marie, y cruzaban el puente de l'Ile St. Louis. A la derecha estaba Notre Dame. Cruzarían el Sena en dos minutos y se encontrarían en la Rive Gauche.

Por el momento, Osborn llevaba ventaja. Miró hacia delante, buscando una calle solitaria o un callejón donde sacar a su hombre de circulación. El asunto no era nada fácil. Si se movía demasiado rápido, corría el riesgo de llamar la atención. Pero debía actuar o perdería por completo la jugada si el tipo decidía entrar de pronto en una calle o parar un taxi.

Página siguiente