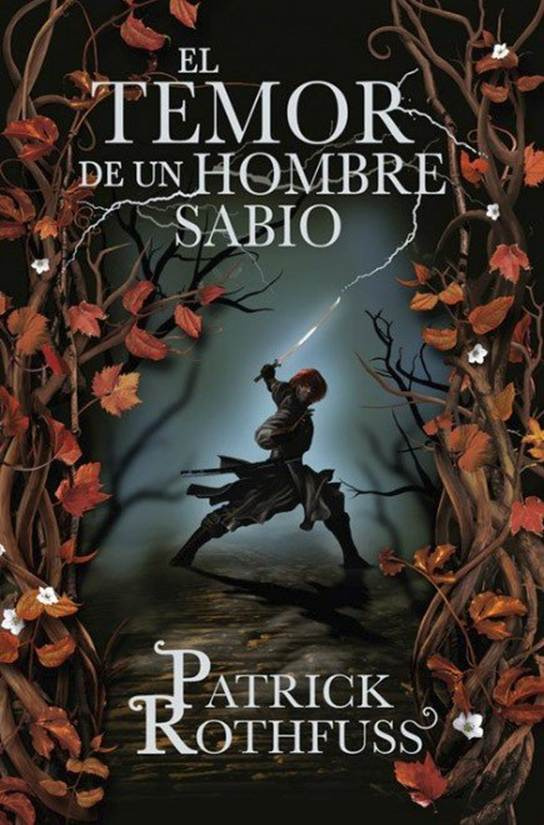

Patrick Rothfuss

El temor de un hombre sabio. Crónicas del Asesino de Reyes: segundo día

Título original: The Wise Man's Fear. The Kingkiller Chronicle: Day Two

© 2011, Patrick Rothfuss

© 2011, Gemma Rovira Ortega, por la traducción

A mis pacientes lectores, por consultar mi blog y asegurarme que preferían un libro excelente, aunque me llevase algo más de tiempo.

A mis brillantes lectores beta, por su inestimable ayuda y por tolerar mi obsesión por la confidencialidad, rayana en la paranoia.

A mi fabuloso agente, por ahorrarme trabajo y hacerme la vida más fácil.

A mi sabia editora, por concederme el tiempo y el espacio para escribir un libro del que me enorgullezco.

A mi querida familia, por apoyarme y recordarme que es bueno salir de casa de cuando en cuando.

A mi comprensiva compañera, por no abandonarme cuando la tensión de unas revisiones interminables me convertía en un monstruo insufrible.

A mi adorado hijito, por quererme aunque siempre tenga que marcharme a escribir. Incluso cuando nos lo estamos pasando en grande. Incluso cuando estamos hablando de patos.

Un silencio triple

Amanecía. En la posada Roca de Guía reinaba el silencio, un silencio triple.

El silencio más obvio era una calma inmensa y resonante, constituida por las cosas que faltaban. Si hubiera habido una tormenta, las gotas de lluvia habrían golpeado y tamborileado en la enredadera de selas de la fachada trasera de la posada. Los truenos habrían murmurado y retumbado y habrían perseguido el silencio calle abajo como hacían con las hojas secas del otoño. Si hubiera habido viajeros agitándose dormidos en sus habitaciones, se habrían removido inquietos y habrían ahuyentado el silencio con sus quejidos, como hacían con los sueños deshilachados y medio olvidados. Si hubiera habido música… pero no, claro que no había música. De hecho, no había ninguna de esas cosas, y por eso persistía el silencio.

En la posada Roca de Guía, un individuo moreno cerró con cuidado la puerta trasera. Moviéndose en la oscuridad más absoluta, cruzó la cocina y la taberna con sigilo y bajó por la escalera del sótano. Con la facilidad que confiere una larga experiencia, evitó los tablones sueltos que pudieran crujir o suspirar bajo su peso. Cada paso lento que daba solo producía un levísimo tap en el suelo. Su presencia añadía un silencio, pequeño y furtivo, al otro silencio, resonante y mayor. Era una especie de amalgama, un contrapunto.

El tercer silencio no era fácil reconocerlo. Si pasabas largo rato escuchando, quizá empezaras a notarlo en el frío del cristal de la ventana y en las lisas paredes de yeso de la habitación del posadero. Estaba en el arcón oscuro que había a los pies de una cama dura y estrecha. Y estaba en las manos del hombre allí tumbado, inmóvil, atento a la pálida insinuación de la primera luz del amanecer.

El hombre tenía el pelo rojo como el fuego. Sus ojos eran oscuros y distantes, y yacía con el aire de resignación de quien ha perdido hace ya mucho toda esperanza de conciliar el sueño.

La posada Roca de Guía era suya, y también era suyo el tercer silencio. Así debía ser, pues ese era el mayor de los tres silencios, y envolvía a los otros dos. Era profundo y ancho como el final del otoño. Era grande y pesado como una gran roca alisada por la erosión de las aguas de un río. Era un sonido paciente e impasible como el de las flores cortadas; el silencio de un hombre que espera la muerte.

Manzana y baya de saúco

Bast estaba apoyado en la barra de caoba, aburrido. Paseó la mirada por la estancia vacía, suspiró y rebuscó hasta que encontró un trapo de hilo limpio. Entonces, con gesto de resignación, empezó a limpiar una parte de la barra.

Pasados unos momentos, se inclinó hacia delante y, entornando los ojos, examinó una mota apenas visible. La rascó y frunció el entrecejo al ver la mancha de grasa que había dejado con el dedo. Se encorvó un poco más, echó el aliento sobre la barra y la frotó con ímpetu. Luego se detuvo, volvió a exhalar con fuerza sobre la madera y escribió una palabra obscena en la película que había formado el vaho.

Dejó el trapo y avanzó entre las mesas y las sillas vacías hacia las amplias ventanas de la taberna. Se quedó allí de pie largo rato, contemplando la calle polvorienta que atravesaba el centro del pueblo.

Bast dio otro suspiro y empezó a pasearse por la estancia. Se movía con la elegancia desenfadada de un bailarín y con la perfecta indolencia de un gato. Pero cuando se pasó las manos por el cabello oscuro, su gesto reveló inquietud. Sus ojos azules recorrían incesantemente la habitación, como si buscaran una salida. Como si buscaran algo que él no hubiera visto ya un centenar de veces.

Pero no había nada nuevo. Mesas y sillas vacías. Taburetes vacíos junto a la barra. Detrás de esta, sobre un aparador, se erguían dos barriles inmensos: uno de whisky y el otro de cerveza. Entre los dos barriles había una amplia colección de botellas de diversas formas y colores. Sobre las botellas colgaba una espada.

Bast posó la mirada en las botellas. Se concentró en ellas y las examinó largo rato; fue detrás de la barra y cogió una pesada jarra de arcilla.

Inspiró hondo, apuntó con un dedo a la primera botella de la hilera inferior y empezó a recitar para sí mientras iba contando:

Arce. Mayo.

Canta y baila.

Ceniza y brasa.

Del saúco la baya.

En el momento de pronunciar la última palabra, Bast señalaba una botella rechoncha de color verde. Le quitó el corcho, dio un sorbo tentativo, arrugó la cara y se estremeció. Dejó rápidamente la botella y cogió otra, roja y curvilínea. De esa también dio un sorbo; se restregó los labios con aire pensativo, asintió con la cabeza y vertió un chorro generoso en la jarra.

Señaló la siguiente botella y empezó a contar de nuevo:

Lana. Dama.

Noche lunera.

Sauce. Ventana.

Luz de candela.

Esa vez le tocó a una botella transparente que contenía un líquido de color amarillo pálido. Bast le quitó el corcho y, sin molestarse en probar antes, vertió un buen chorro en la jarra. Dejó la botella, cogió la jarra y la agitó con gesto teatral antes de beber un trago. Compuso una sonrisa de satisfacción y le dio a la última botella con un dedo, haciéndola sonar brevemente antes de empezar de nuevo a entonar su cancioncilla:

Piedra. Duela.

Barrica y cebada.

Viento y agua…

Se oyó crujir una tabla del suelo. Bast alzó la mirada y esbozó una sonrisa.

– Buenos días, Reshi.

El posadero pelirrojo estaba al pie de la escalera. Se pasó las manos, de dedos largos, por el delantal limpio y por las mangas de la camisa.

– ¿Se ha despertado ya nuestro invitado?

Bast negó con la cabeza.

– No ha dicho ni mu ni pío.

– Ha pasado dos días muy agitados -repuso Kote-. Seguramente le estarán pasando factura. -Vaciló un momento; luego levantó la barbilla y olfateó el aire-. ¿Estabas bebiendo? -El tono de la pregunta era más de curiosidad que acusador.

– No -contestó Bast.

El posadero arqueó una ceja.

– Estaba «catando» -puntualizó Bast-. Catar va antes que beber.

– Ah -replicó el posadero-. Entonces, ¿estabas preparándote para beber?

– ¡Dioses minúsculos, sí! Y en exceso. ¿Qué más se puede hacer aquí? -Bast sacó su jarra de debajo de la barra y miró en ella-. Confiaba en encontrar licor de baya de saúco, pero solo había un brebaje de melón. -Hizo girar el contenido de la jarra mientras lo examinaba-. Y algo con especias. -Dio otro sorbo y entornó los ojos con aire pensativo-. ¿Canela? -preguntó mirando las hileras de botellas-. ¿No tenemos licor de saúco?

Página siguiente