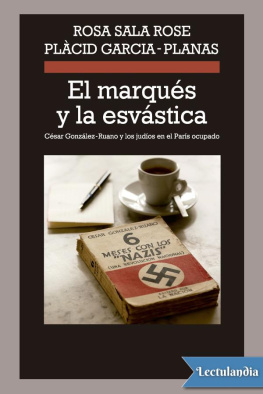

A César le hubiera entusiasmado este libro.

–Con su sinceridad. Sirviendo de ejemplo bueno o malo, pero de ejemplo, de punto de comparación y de comprobación.

AGRADECIMIENTOS

Muchas personas nos entregaron las llaves que han permitido escribir este libro. Hay tres muy especiales: Xavier Casals, que le descubrió a Rosa el testimonio de Eduardo Pons Prades del que parten todos los hilos; Antonina Rodrigo, que nos abrió el archivo del guerrillero anarquista: su cariño marcó el inicio de nuestra investigación, y Eliseo Bayo, un tipo sensacional y sincero.

Más llaves. El periodista Miguel Ángel Aguilar fue el primero que nos escuchó. El historiador Claude Benet ha sido esencial en los capítulos andorranos: el amor que siente por su país es inmenso. El escritor Andrés Trapiello ya era, de alguna manera, parte de esta historia antes de que empezara a escribirse. Rafael Borràs, Joan Català y José Bazán nos confiaron su memoria. El arqueólogo Albert Roig nos leyó la piel de la montaña. Gaëlle Quentin se las apañó para entrar donde nadie había entrado antes. August Rafanell nos descubrió los dietarios de Joan Estelrich. Y Luis Ansorena supo indagar en la opacidad.

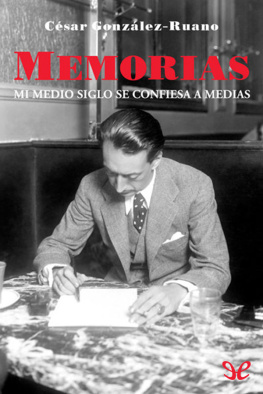

Emocionante ha sido, también, la ayuda de los hijos de personas que se cruzaron con César González-Ruano por el Berlín de 1933 y el París de 1940: Lola Bermúdez-Cañete, hija de Antonio Bermúdez Cañete; Julián Ruiz Ferrán y Roser Ferrán Gayet, hijo y viuda de Julián Ruiz Aranda, y María Teresa Bellveser, hija de Juan Bellveser. Ellos han dado continuidad y sentido al tiempo de sus padres.

Daniel Gasman y María José Surribas se esforzaron por ayudarnos a localizar en Nueva York a los descendientes del ingeniero alemán Rosenthal. Que sus esfuerzos no prosperaran es una fatalidad que no cabe atribuirles.

El historiador y experto en pasos de frontera Josep Calvet contribuyó de diversas maneras a enriquecer el libro y a salvarnos de gazapos.

Santiago Miró, Ángel Viñas, José Luis Rodríguez Jiménez, Joan Maria Francesc Thomas, Daniel Arasa, Nily Schorr, Carles Porta, Jean-Louis Blanchon, Joan Antoni Guerrero, Xavier Miret, Fernando Castillo, Cristina Orduña y José Manuel Caballero Bonald han colaborado con sus datos y consejos. O sus intentos.

Las indagaciones en los archivos de París habrían sido desoladoras sin el afecto y la hospitalidad de Anna-Sophia Gilbert, que desafió sus muchas ocupaciones para ayudarnos a resolver trámites especialmente enojosos. También Anne Calmels nos echó una mano con algún archivo que se empeñaba en guardar silencio.

Nunca podremos agradecer lo suficiente el interés, entusiasmo y hospitalidad que Rose-Hélène Iché, experta en La Main à Plume, le ofreció a Rosa en Narbona. Sobre otras cuestiones relacionadas con el surrealismo contamos con el impagable asesoramiento de Juan Manuel Bonet, Bertrand Schmitt, Fernando Castro, Emmanuel Guigon y Paul Hammond.

Los archivos son difíciles de explorar sin un buen guía. Nuestra cosecha habría sido más magra sin la eficaz y amable ayuda de Bianca Welzing-Bräutigam (Landesarchiv de Berlín), Ines Matschke (Bundesarchiv), Françoise Adnés y Pascal Raimbault (Archives nationales de Francia) y Michaela Sidenberg (Museo Judío de Praga), que han superado con creces la mera obligación profesional.

Agustín Castellano, de l’Espai de Memòria de L’Hospitalet, nos ayudó con profesionalidad y entusiasmo.

David Grebler nos ofreció su tiempo y atención, proporcionando valiosos contactos con historiadores vinculados a la comunidad judía española.

Muchos fueron leyendo este libro, o fragmentos de él, conforme se iba escribiendo, enriqueciéndolo con sus comentarios y correcciones: Arcadi Espada, Jesús Martínez, Isabel Gómez Rivas, Gregorio Morán, Luisa Fernanda Garrido, Ricard Mas, Álvaro de la Rica, Antonio Lucas, Pedro Simón, José Ángel Martos, Gemma Saura, Manel Garriga, Iñaki Ellakuría, Josep Maria Espinàs, Marc Bassets, Marina Meseguer, Marie-Christine Vila, Josep Lluís Mérida, Iruña Urruticoechea, Use Lahoz, Carlos Pipino, Marcos Romero, Jaime Fernández, Pedro Galván, Jordi Pérez, Rosa Mena y Jesús Casquete.

Jordi Galves también lo hizo. Algún día le devolveremos –desgastados, subrayados con fuerza– los voluminosos dietarios y antologías de Ruano que nos prestó.

Los fotógrafos Josep Güell y Quim Roser nos han dado su creatividad. Eusebio Val y Henrique Cymerman, corresponsales de La Vanguardia, nos echaron una mano desde Roma y Jerusalén. Josep Maria Oliver, de una estirpe de detectives barceloneses, hizo suya la historia: pocos tan generosos y eficaces cuando hay que tirar de un hilo.

Nuestro agradecimiento, también, a Miguel Pardeza: discrepamos en algún punto, pero admiramos su antología periodística de César González-Ruano.

Last but not least, a Jaime G. Mora, que sabe el lugar exacto de cada palabra.

Y a la imprescindible Pilar Casado, jefa del archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores español. «¿Ruano?», nos dijo el primer día que acudimos a su archivo, «otros han venido preguntando por él. Es un personaje muy escurridizo.»

PREÁMBULO

«Smoking / traje largo», exige la invitación.

Madrid es capital. El Ritz, su bombonera. Y el Salón Real del hotel huele a zarzuela de tomates en texturas.

Es una cena de gala. Sirven el primer plato y en el bolsillo de mi esmoquin guardo, doblado, un artículo que habla del amor. Del amor con intensidad. Casi siento este papel como una parte inconfesable de mi cuerpo, como si las molduras del Salón Real observaran mi bolsillo y me susurraran: «Venga, sácalo ya»... Intento sacarlo, desdoblarlo y dárselo a alguien, a quien sea, para que lo lea. Pero no me atrevo. Me atrevo a escribir desde Kandahar, capital espiritual de los talibanes, y no me atrevo a sacar aquí este papel.

Hemos llegado al Ritz de noche, caminando, vestidos de etiqueta. Pasando junto a la fuente de Neptuno, rozando al dios de los mares y los terremotos. Rosa, con un crepé de seda azul hasta los pies, y yo, con el texto que nos habla del amor. Pensado por el rey Alfonso XIII y supervisado por César Ritz en persona, este hotel nació para contadísimos mortales: no admitían a actores ni toreros, y hasta 1975 prohibió la entrada a señoras con pantalón.

Traen el segundo plato, vieiras frescas a la plancha sobre sopa de guisantes y nieve de Idiazábal, y queda servido en un mundo que no es éste. El grupo terrorista ETA acaba de anunciar que abandona la lucha armada y los rebeldes libios han matado a Muamar el Gadafi. Pero en el Salón Real la fuerza de gravedad es otra. Las cenas de gala, como las fiestas rave, colocan a los humanos en órbitas de ingravidez, y esta ingravidez –la entrega del XXXVI Premio César González-Ruano de Periodismo– la preside Elena, infanta triste de España. La veo hermosa, será por su tristeza.

La tristeza, de hecho, define el viaje. Define el libro que estamos escribiendo y la historia del chico polaco que Rosa descubrió en los archivos fronterizos catalanes. Se llamaba Karol Radewicz. Un bombardeo aéreo alemán mató a sus padres y le arrancó la capacidad de hablar. Apareció una mañana de 1941, con quince años, caminando por la carretera que viene de Francia, y lo encerraron en el hospicio de Gerona. No sabían qué hacer con él. Un día, Karol escribió al director del orfanato:

Señor director: no puedo quedarme aquí porque para mí el mundo ha terminado y no querría matarme en esta casa porque eso a usted le causaría tristeza.