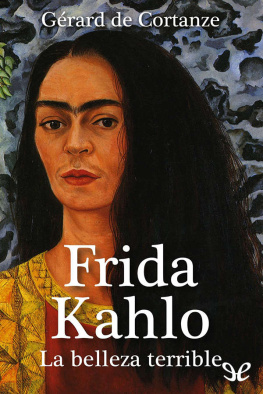

Autorretrato con la imagen del espejo

«No creo en el destino.»

F RIDA K AHLO

Mi encuentro con la pintura de Frida Kahlo vino precedido por el descubrimiento de lo que en otros sitios he denominado «el infinito turbulento mexicano». De eso hace ya mucho tiempo. En aquella época, yo trataba mucho a un poeta etílico y barroco, flaquísimo, muy enamorado de las mujeres —a las que cubría de rosas—, de la literatura del siglo XIX —a la que cubría de prefacios—, y de México, país del cual no sabía nada o casi nada excepto un extraño poema, el Canto de las mujeres de Chalco de Aquiauhtzin de Ayapanco, un poema guerrero, erótico y violento. En él se decía que en 1473, Axayácatl, al frente de sus tropas, se abrió camino hasta la plaza principal de Tlatelolco a fin de masacrar a la tribu de los tenochcas. A los hombres de esa tribu, como último recurso, se les ocurrió una exhibición extraña: lanzar contra el asaltante a una falange de mujeres totalmente desnudas. En ese episodio, conocido con el nombre de «Guerra de las flores», donde la carnicería anunciada se transformó en batalla amorosa con alardes y coqueterías, se dice que «sólo podrá triunfar el muy bien dotado sexualmente»:

Levantaos, hermanitas de senos de jade.

Levantaos, mujeres serpientes con faldas de serpiente.

Levantaos, hermanitas de lenguas de coral

con desgarros de esmeraldas y pimienta.

Vayamos, vayamos, buscaremos flores.

Vayamos, vayamos, cortaremos flores.

Aquí se extienden, aquí se extienden

las flores del agua y del fuego,

las flores del escudo,

las flores del jabalí,

las flores de prestigio que anhelan los hombres.

He aquí una hermosa entrada en materia para descubrir un continente, una civilización, un espacio cultural donde el encuentro fortuito y sagrado de la España de Carlos I —Cortés, Flandes, cascos de reflejos dorados— con el universo azteca, hecho de mantos con caras de serpiente, de conchas estilizadas, de plumas, de máscaras, de círculos de plata sobre fondo rojo, de mariposas tejidas con las ocho plumas blancas de las ocho tribus que, según la leyenda, salieron de Aztlán, dio lugar al sincretismo que conocemos. Cortés buscaba amazonas y antípodas que caminasen cabeza abajo; los aztecas esperaban centauros.

Mi amigo el poeta me propulsó sin saberlo hacia un universo que ya no me abandonaría. Luego vinieron las lecturas, los libros que lees por primera vez y que te abren un futuro, y también las amistades literarias, durante las cuales nos leemos y nos traducimos los unos a los otros, intercambiamos las llaves que abren puertas, cuando no los sacaclavos para forzar fortalezas cerradas, y a veces militamos por los mismos combates. Tan sólo citaré dos estrellas, las principales, fundadoras, tenaces y esenciales: un novelista, Carlos Fuentes; un poeta, José Emilio Pacheco. Pero curiosamente, durante nuestros intercambios, el nombre de Frida Kahlo jamás se convocó a nuestra mesa. Fueron precisas otras tres circunstancias, muy alejadas las unas de las otras (Sartre las llamaría «contingencias»), para que se operase la cristalización.

La primera parece sacada de una novela de Paul Auster. El novelista y diplomático mexicano Fernando del Paso me invitó a su casa pocos días antes de regresar definitivamente a México donde debía hacerse cargo de la dirección de un complejo cultural en Guadalajara. Hacía unos diez años que vivía en París; sólo nos habíamos visto en coloquios, cócteles, cenas y mesas redondas. Eso tenía que cambiar. Aún estábamos a tiempo. Nuestra conversación derivó enseguida hacia una historia surrealista. Su mujer, su hija y él observaban discretamente desde hacía años a un hombre cuyo piso, situado al otro lado de la calle, se hallaba frente al de ellos, un poco más bajo. Buscaban al desconocido por todas partes, en el parque de al lado, en los comercios del barrio. Imaginaban para él vidas a cuál más inadecuada, biografías, trayectorias, hábitos, manías, un árbol genealógico... Era difícil reconocerlo; siempre tenía los visillos echados y el piso era bastante oscuro. A veces recibía a una niña que tocaba el piano —«un padre divorciado que ve a su hija durante las vacaciones escolares», era la conclusión que había sacado la mujer de Fernando—, veía la televisión, raras veces abría la ventana, un día había pintado las dos habitaciones que daban a la calle. Una sola cosa era segura: sus paredes estaban cubiertas de estanterías con libros, y debía de ser un escritor porque se pasaba noches enteras escribiendo a máquina, a veces desnudo de cintura para arriba. No fumaba, no tenía ningún animal doméstico, no parecía aficionado a las prácticas sadomasoquistas, jugaba al tenis como lo demostraban varias raquetas encima de un estante, y poseía un cuadro de Antonio Saura, el oscurísimo pintor español. Corriendo las cortinas, Fernando señaló con la mano la famosa ventana: ¡la mía! Resuelto por fin el enigma, el detective mexicano me dio un libro como regalo de despedida: un catálogo del Museo Frida Kahlo, editado en 1958 por el comité técnico de la Fundación Diego Rivera. Fue mi primer contacto con la obra de Frida Kahlo. El impacto fue inmediato: «Tinta, sangre, olor. No sé qué tinta utilizar, qué huella quiere sobrevivir [...]».

La segunda circunstancia es editorial. En 1984, la editorial M. A. contactó conmigo para escribir un libro de la colección «Le Monde de...» sobre el surrealismo y, para disgusto de mi editor, me negué obstinadamente a dedicarle una entrada a Frida Kahlo, puesto que no me parecía que perteneciese en absoluto al famoso movimiento. Han pasado veinticinco años, y mi convicción se mantiene: decir de la obra de Frida Kahlo que pertenece al movimiento surrealista es restringirla a un marco demasiado estrecho para ella. Convertir a Frida Kahlo en una surrealista es un contrasentido.

La última circunstancia es de orden profesional y político. Pertenezco a una generación que militó por lo que nosotros llamábamos entonces la «liberación de la mujer», lo cual me llevó a ocupar durante un tiempo el cargo de director literario de la editorial Des femmes. A pesar de los excesos y los errores, la obra realizada por su directora, Antoinet-te Fouque, sigue siendo fundamental para la historia del feminismo, y de forma menos restrictiva, para la historia de las mujeres, y más concretamente para la historia del lugar que las mujeres ocupan en nuestras sociedades. Hoy todos sabemos que este combate está muy lejos de haberse ganado... Entre otras publicaciones, Antoinette Fouque editó un álbum cuyo título habla por sí solo: Femmes peintres 1550-1950 [Mujeres pintoras 1550-1950]. Las dos autoras, Ann Sutherland Harris y Linda Nochlin, se habían propuesto dos objetivos: dar a conocer el talento de determinadas artistas, demasiado a menudo ignoradas a causa de su sexo, pero también intentar saber por qué y cómo las pintoras —un fenómeno que apareció en el siglo XVI , cuando constituían una excepción— se habían ido multiplicando hasta ocupar un lugar de prestigio en la escena cultural.

Por todas las Rosa Bonheur, Sonia Delaunay, Marie Laurencin, Berthe Morisot, Artemisia Gentileschi, Dorothea Tanning, Suzanne Valadon o Élisabeth Vigée-Lebrun, cuántas pintoras han permanecido en la sombra, encerradas en una especie de armario condescendiente, «olvidadas o estudiadas como artistas femeninas sin formar parte de su propia civilización, y no como artistas pura y simplemente».

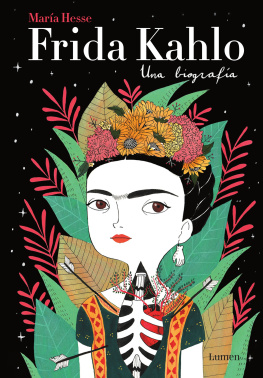

En ese catálogo, Frida Kahlo ocupa un lugar destacado. Está presente con dos cuadros: