Javier Serrano, Paz Rodero, Rocío Martínez, Ulises Wensell, Teresa Novoa, Juan Ramón Alonso, Emilio Urberuaga, Arcadio Lobato, Ana López Escrivá, Alicia Cañas Cortázar, Asun Balzola y Carme Solé Vendrell

Introducción

Pagar una prenda

La vida del hombre cabe en unos pocos argumentos, casi todos recogidos en los mitos. El mito de Antígona eligiendo ser enterrada con su hermano, oponiendo ese designio sagrado a la razón misma que funda la ciudad; el de Aquiles en la isla de Esciros cuando, mezclado con las muchachas, trata de evitar su participación en la guerra de Troya; el mito de Dido y Eneas, y todos los mitos del olvido del héroe, a causa del amor, de la tarea que se le asigna; el del regreso a Ítaca de Ulises, que hace de la casa el centro del mundo; el de la visita del ángel a una muchacha de Galilea; el del descenso al reino de la muerte: el de Orfeo, y el de todos los que nunca serán pobres porque tienen un arte, es decir, algo de lo que los demás no saben nada; el de Ícaro, que se enciende en su vuelo; el de Perceval abandonando su bosque en pos de los caballeros de la Tabla Redonda, perdiendo en la corte de Rico Rey Pescador la oportunidad de preguntar; el de Noé construyendo su arca; el mito de Tristán e Iseo, que es la historia de todos los amantes... Y ya más próximas, formando parte de ese mundo que hemos dado en llamar el mundo de los libros, la historia de don Quijote, la del doctor Jekyll y mister Hyde, la del capitán Ahab, en Moby Dick, la de la metamorfosis de Gregorio Samsa, que es una variante de la de Bartleby, el pobre escribiente de Melville, o el mito terrible de Drácula, el hombre que sobrevive en una noche eterna de desolación y desdicha.

Estas historias básicas componen un repertorio secreto, que de una forma más o menos declarada todas las otras se verán obligadas a reproducir para constituirse. Un repertorio no muy extenso que no hacemos sino reiterar una y otra vez, tanto en las historias que contamos conscientemente, sabiendo que estamos haciendo eso, contar una historia, como en aquellas otras que nacen de nuestra propia vida, del movimiento que la funda y sostiene. No son demasiadas, como tampoco lo son las que a nosotros mismos nos será dado vivir, y no tanto por un problema de falta de tiempo, por el hecho de que la vida sea demasiado corta, sino porque tal vez el corazón del hombre no dé para mucho más, y la posibilidad de encontrar nuevas y verdaderas variantes no sea en él excesiva.

Aún voy más lejos, creo que todas ellas se resumen en dos. La de María recibiendo del ángel el encargo de albergar en su vientre el cuerpo de un dios, y la de Ícaro entregando como prenda su propio cuerpo que arde. Ambos hechos están unidos, y de esto saben mucho los amantes, pues el cuerpo que arde, que se enciende de amor, es el cuerpo que se entrega. Y el momento de la entrega es siempre el momento del fiat, del hágase. Ese momento en que las palabras obran, hacen cosas en el cuerpo de quien las escucha.

Don Quijote es un ejemplo. Recibe un encargo semejante, y su ángel, no podía ser de otra forma, es también un ángel de palabras. Lo recibe a través de esa forma de oración que es para él la lectura de los libros de caballerías. Esa lectura equivale a una oración porque su tiempo es un tiempo de espera, espera del fiat, del hágase en mí según tu palabra. Al leer nos abrimos, nos ponemos en contacto con el reverso del mundo, y esperamos sin duda ser fecundados. Por eso la lectura, cuando es verdadera, es una forma de oración, tal vez la única que nos queda, y es el ámbito donde se formulan los encargos. Don Quijote escucha el suyo una noche, y tiene que seguir la senda de la caballería para atenderle. Se hace caballero andante, y sale al mundo a luchar contra la injusticia. Pero ya no es un cuerpo cualquiera, es un cuerpo, como el de María, animado por la palabra, de ahí su necesidad irredenta de hablar (de hecho pocos héroes más parlanchines que él, hasta el punto de que se diría que todo lo hace animado por su deseo de no dejar de hablar, y que es el hablar mismo, el seguir encontrando cosas que decir, y a quién decírselas, su razón de ser como caballero, de forma que al lado de esos nombres que tan merecidamente asume, el Caballero de la Triste Figura, el Caballero de los Leones, podría haberse llamado con más propiedad el Caballero de la Palabra). Pero también, y este es el segundo punto imprescindible, nos entrega su cuerpo. Y en esto, nadie más ejemplar. Pierde lanzas, escudos, yelmos, trozos de armadura, sale maltrecho y herido infinidad de veces. Pocos personajes en la historia de la literatura han ido dejando tras de sí un rastro semejante, hasta el punto de que casi podemos decir que no hay aventura en la que se embarque en que no deje a sus espaldas algo de sí mismo. Es decir, no habla por hablar. Cuando le toca hacerlo, paga una prenda. En él se resumen las dos naturalezas: la de Orfeo, y su capacidad para acercar lo lejano y alejar lo cercano (¿qué otra cosa supone aceptar un encargo, qué las leyes de la caballería?), y la icárica, que consiste en ir por ahí con el cuerpo lleno de llamas (y de la que el vuelo en el caballo Clavileño, en el castillo de los condes, da cumplida cuenta).

Pues bien, esa es mi idea. Para que haya una de esas historias esenciales, fundantes, tiene que haber estas dos cosas: un encargo, y una prenda que se paga. El encargo funda el nacimiento de la historia, el pago de la prenda asegura la presencia del corazón. Porque el corazón del hombre es esa parte de nuestro cuerpo que ponemos en las manos de los demás. La copa que ponemos en sus labios, el trozo de comida que damos a comer. Nuestro miembro portátil, nuestro saquito de excursionistas. Ya lo he dicho, no creo que demos para más.

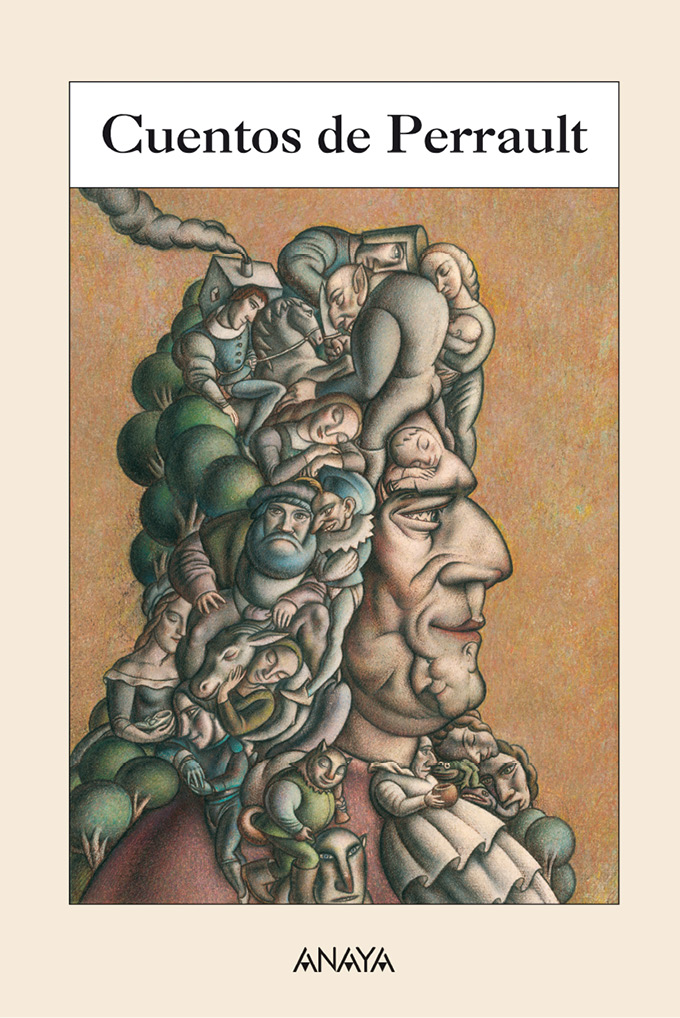

Veamos lo que pasa con uno de los cuentos más conocidos de Perrault, Pulgarcito. Una pareja muy pobre no tiene con qué alimentar a sus hijos. El padre, que es leñador, busca y se desespera, y por fin, incapaz de contemplar el espectáculo terrible de los niños hambrientos, convence a su mujer para abandonarlos. Una noche los llevan al bosque y los dejan solos en la oscuridad de la noche. Las imágenes a partir de entonces se suceden a un ritmo vertiginoso, hasta componer uno de los conjuntos más emocionantes y sobrecogedores de la literatura universal, una de esas historias básicas a que me referí al principio, que fundan nuestra vida y protegen nuestro pensamiento. La expulsión de la casa, la pérdida en el bosque, el encuentro con el ogro y la muerte de sus hijas, el robo de sus botas y el regreso a casa cargado de riquezas: ésta es la secuencia del cuento. Una imagen destaca luminosa en ese conjunto imponente, la de Pulgarcito trazando a sus espaldas el camino de las migas de pan. Antes lo ha hecho con guijarros que ha tomado de la orilla del río, es decir, objetos que proceden del exterior, y que por lo tanto no le pertenecen, no al menos como lo hará ese otro camino que traza dejando a sus espaldas trocitos de pan verdadero, es decir, de una sustancia que puede servirnos de alimento. Y esto es una diferencia esencial. Pulgarcito y sus hermanos, al seguir el camino de guijarros, no regresarán al mismo lugar que dejaron, donde estuvo su primer cobijo, sino a uno bien distinto. Un lugar, una casa, marcado ahora por el hecho de la expulsión. Que no es el lugar del origen, sino el del conflicto, ese lugar que todavía no es ese lugar intermedio, donde el hombre debe aprender a vivir con sus semejantes, de donde parte el impulso socializador (y al que Pulgarcito y sus hermanos solo tendrán acceso en el tercer regreso, cuando vuelvan con las botas del ogro, y cargados de riquezas). Un lugar, en suma, en el que no podrán quedarse, porque está marcado por la desolación y la culpa de los padres. El camino de las migas de pan apunta a otra cosa, es el verdadero camino. Es el camino que se interna en el corazón de los cuentos, que nos lleva al centro de nosotros mismos. Y ese camino debe tejerse desde el interior, a ser posible con trozos de nuestro propio cuerpo. Pulgarcito emplea migas de pan. Migas del pan que se tendrían que haber comido, pues están hambrientos, pero que él reserva para esa ocasión. Como si en vez de comérselo ellos, se lo dieran al bosque. Y el bosque acepta la ofrenda. Es una imagen que no podremos olvidar. Pulgarcito se queda atrás, en la fila, y a espaldas de todos, sin que su padre lo sepa, da de comer al bosque, privándose él mismo de lo que más tarde habría necesitado. Paga una prenda. Y la hilera de migas de pan que compone ese minúsculo banquete, es también una escritura, porque toda escritura, toda palabra, es prenda que se entrega. No a cualquiera, sino a aquel que se supone dueño de la parte que la completa. Por eso se pierden esas palabras de pan. Son palabras mudas, inaudibles, que, en ausencia de aquel o aquella que debería escucharlas, el bosque se guarda para sí. Los pájaros acuden en tropel, alborotados y voraces, y se las llevan en sus picos. Les responden las ramas del bosque, la noche y sus sombras, la casa siniestra donde viven el ogro y sus hijas, porque todos ellos forman parte del mismo todo, son criaturas que se juntan en esa unidad terrible. El bosque entero es una página escrita, una página que sin embargo oculta ahora ese hilo esencial, el de esas otras palabras perdidas, inaudibles, que trazan el camino de vuelta, que es el camino del hombre. Es decir, el lugar donde se entregó algo, donde se pagó en prenda un trozo de pan verdadero.