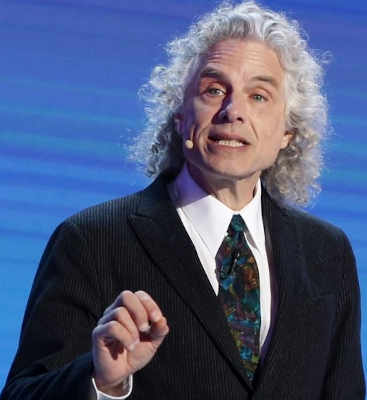

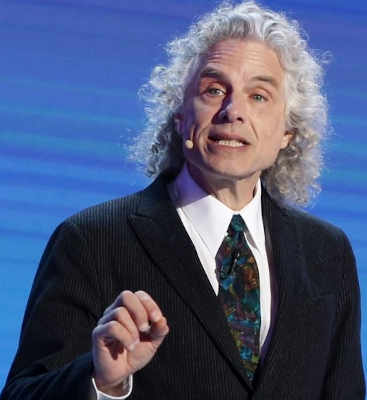

STEVEN ARTHUR PINKER (Montreal, 18 de septiembre de 1954). Es un psicólogo experimental, científico cognitivo, lingüista y escritor canadiense. Es conocido por su defensa enérgica y de gran alcance de la psicología evolucionista y de la teoría computacional de la mente. Sus especializaciones académicas son la percepción y el desarrollo del lenguaje en niños, es más conocido por argumentar que el lenguaje es un “instinto” o una adaptación biológica modelada por la selección natural.

Obras: El instinto del lenguaje: cómo crea el lenguaje la mente (1994). Cómo funciona la mente (2001). Tabula rasa: La negación moderna de la naturaleza humana (2002). El mundo de las palabras (2007). Los ángeles que llevamos dentro: El declive de la violencia y sus implicaciones (2011). The Sense of Style: The Thinking Person’s Guide to Writing in the 21st Century (2014). Enlightenment Now (2018). Trad. Esp. En defensa de la Ilustración: Por la razón, la ciencia, el humanismo y el progreso.

CAPÍTULO

¡Atrévete a saber!

¿Qué es la Ilustración? En un ensayo de 1784 con esa pregunta como título, Immanuel Kant respondía que consiste en «la salida de la humanidad de su autoculpable inmadurez», su «perezosa y cobarde» sumisión a los «dogmas y fórmulas» de las autoridades religiosas o políticas».

Una formulación de la misma idea en el lenguaje del siglo XXI puede hallarse en la defensa de la Ilustración que lleva a cabo David Deutsch en El comienzo del infinito. Deutsch arguye que, si nos atrevemos a saber, es posible el progreso en todos los campos: científico, político y moral.

El optimismo (en el sentido que yo he defendido) es la teoría de que todos los fracasos —todos los males—, se deben a un conocimiento insuficiente […]. Los problemas son inevitables, porque nuestro conocimiento siempre estará infinitamente alejado de la completitud. Ciertos problemas son arduos, pero es un error confundir los problemas arduos con problemas de improbable resolución. Los problemas son solubles y cada mal particular es un problema que puede ser resuelto. Una civilización optimista está abierta a la innovación y no la teme, y se basa en las tradiciones de la crítica. Sus instituciones siguen mejorando, y el conocimiento más importante que encarnan es el conocimiento de cómo detectar y eliminar los errores.

¿Qué es la Ilustración? No existe una respuesta oficial, porque la era designada por el ensayo de Kant nunca fue demarcada mediante ceremonias inaugurales ni de clausura como las Olimpíadas, ni se estipularon sus principios en un juramento ni en un credo. La Ilustración suele ubicarse convencionalmente en los dos últimos tercios del siglo XVIII, aunque dimanó de la revolución científica y la Era de la Razón del siglo XVII y se desarrolló hasta llegar al apogeo del liberalismo clásico de la primera mitad del siglo XIX. Provocados por los desafíos a la sabiduría convencional de la ciencia y la exploración, conscientes del derramamiento de sangre de las recientes guerras de religión e instigados por la fácil circulación de ideas y de personas, los pensadores de la Ilustración buscaban una nueva comprensión de la condición humana. La era fue una cornucopia de ideas, algunas de ellas contradictorias, pero conectadas por cuatro temas: la razón, la ciencia, el humanismo y el progreso.

El más importante de ellos es la razón. La razón es innegociable. Tan pronto como se implique en la discusión de para qué deberíamos vivir (o cualquier otra cuestión), tan pronto como insista en que sus respuestas, cualesquiera que sean, son razonables, están justificadas o son verdaderas y, por consiguiente, otras personas también deberían creerlas, se ha comprometido ya con la razón y con el intento de que sus ideas respondan a estándares objetivos. Si algo tenían en común los pensadores ilustrados era su insistencia en que apliquemos enérgicamente el estándar de la razón a la comprensión de nuestro mundo y no recurramos a generadores de engaño como la fe, el dogma, la revelación, la autoridad, el carisma, el misticismo, la adivinación, las visiones, las corazonadas o el análisis hermenéutico de los textos sagrados.

Era la razón la que llevaba a la mayoría de los pensadores ilustrados a repudiar la creencia en un Dios antropomórfico que se interesaba por los asuntos humanos. La aplicación de la razón revelaba que los relatos de milagros eran dudosos, que los autores de los libros sagrados eran sumamente humanos, que los acontecimientos naturales se desarrollaban sin tener en cuenta el bienestar humano y que las diferentes culturas creían en deidades mutuamente incompatibles, ninguna de las cuales tenía menos probabilidades que las demás de ser fruto de la imaginación. (Como escribió Montesquieu: «Si los triángulos tuvieran un dios, le darían tres lados»). A pesar de todo, no todos los pensadores ilustrados eran ateos. Algunos eran deístas (en lugar de teístas): pensaban que Dios puso en marcha el universo y luego se retiró, permitiéndole desplegarse conforme a las leyes de la naturaleza. Otros eran panteístas que usaban el término «Dios» como sinónimo de las leyes de la naturaleza. Pero eran pocos los que apelaban al Dios de las Sagradas Escrituras: el Dios legislador que obraba milagros y que había engendrado a su hijo.

Muchos autores actuales confunden la defensa ilustrada de la razón con la tesis inverosímil de que los humanos son agentes perfectamente racionales. Nada podría estar más alejado de la realidad histórica. Pensadores como Kant, Baruch Spinoza, Thomas Hobbes, David Hume o Adam Smith eran psicólogos inquisitivos y plenamente conscientes de nuestras pasiones y debilidades irracionales. Insistían en que solo desafiando las fuentes comunes de la insensatez podíamos confiar en derrotarlas. La aplicación deliberada de la razón era necesaria precisamente porque nuestros hábitos de pensamiento comunes no son sobre todo razonables.

Esto conduce al segundo ideal, la ciencia, el refinamiento de la razón con el fin de comprender el mundo. La revolución científica fue revolucionaria de una forma que hoy resulta difícil de apreciar, ahora que sus descubrimientos están profundamente arraigados en la mayoría de nosotros. El historiador David Wootton nos recuerda los conocimientos de un inglés cultivado en vísperas de la revolución en 1600:

Cree que las brujas pueden convocar a las tormentas para que hundan los barcos en el mar […]. Cree en los hombres lobo, aunque no haya ninguno en Inglaterra; sabe que se encuentran en Bélgica […]. Cree que Circe convirtió de veras en cerdos a Ulises y a su tripulación. Cree que los ratones surgen por generación espontánea en los montones de paja. Cree en los magos contemporáneos […]. Ha visto un cuerno de unicornio, pero no un unicornio.

Cree que un cuerpo asesinado sangrará en presencia del asesino. Cree que existe un ungüento que, si se frota en una daga que ha causado una herida, curará la herida. Cree que la forma, el color y la textura de una planta pueden ser claves para conocer su efectividad como medicina, porque Dios diseñó la naturaleza para que fuese interpretada por los humanos. Cree que es posible convertir el metal común en oro, aunque duda de que alguien sepa cómo hacerlo. Cree que la naturaleza aborrece el vacío. Cree que el arcoíris es un signo de Dios y que los cometas presagian el mal. Cree que los sueños predicen el futuro si sabemos interpretarlos. Cree, por supuesto, que la Tierra está quieta y el Sol y las estrellas giran a su alrededor una vez cada veinticuatro horas.

Un siglo y un tercio después, un descendiente culto de este inglés no creería ninguna de estas cosas. Era una vía de escape no solo de la ignorancia, sino del terror. El sociólogo Robert Scott observa que en la Edad Media «la creencia en que una fuerza exterior controlaba la vida cotidiana contribuía a una suerte de paranoia colectiva»: