Si quieres construir un barco, no empieces buscando madera, cortando tablas o distribuyendo el trabajo… antes tienes que evocar en los tuyos el anhelo del mar.

A NTOINE DE S AINT -E XUPÉRY

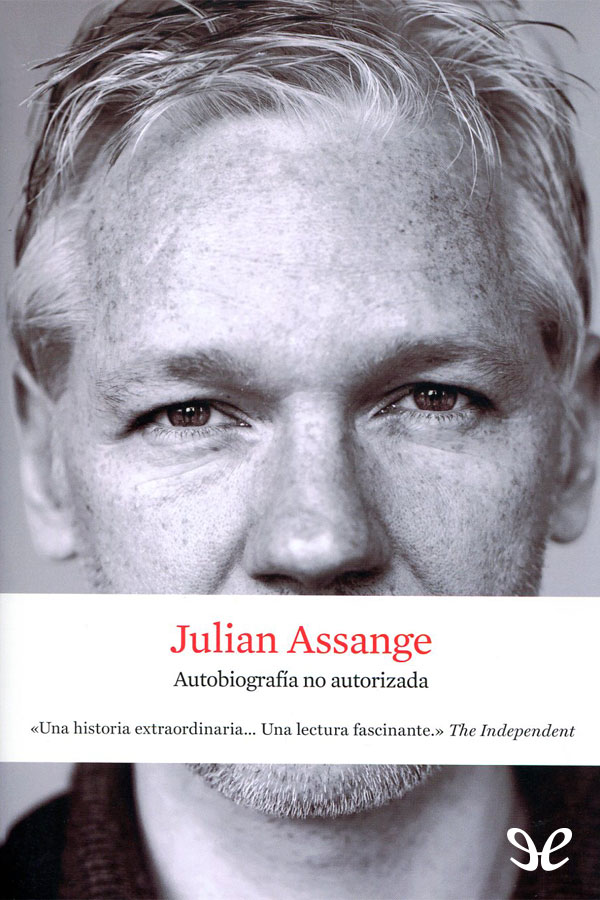

La historia de WikiLeaks y la historia personal de su fundador, Julian Assange, contadas por él mismo.

“Julian Assange. Autobiografía no autorizada” es un apasionante relato donde el fundador de Wikileaks hace un exhaustivo repaso a su sorprendente vida, desde su vida en Australia hasta la encerrona sueca.

Más allá de controversias y escándalos, Assange no deja de ser simplemente un héroe moderno que ha reinventado el periodismo, un revolucionario que ha pagado muy cara su testaruda búsqueda de la verdad.

“Una historia extraordinaria... Una lectura fascinante” The Independent.

Julian Assange

Autobiografía no autorizada

ePub r1.0

jtv_3003.11.13

Título original: Julian Assange. The Unauthorised Autobiography

Julian Assange, 2012

Traducción: Enrique Murillo

Diseño de portada: Canongate Books

Fotografia de cubierta: Rich Hardcastle

Editor digital: jtv_30

ePub base r1.0

Notas

1

CONFINADO EN SOLITARIO

Me considero afortunado por haber nacido en una familia de personas que sentían curiosidad por todo y llenaban de interrogantes el aire que me rodeaba. Al cabo de muchísimo tiempo, cierto día de mi vida iba a encontrarme frente a frente con mis enemigos, que me odiarían por buscar la verdad. Ese día acabarían llamándome tantas cosas que casi olvidaría cuál era mi nombre. Pero sé muy bien quién soy, y espero ser capaz de contarlo. Me llamo Julian Assange. Y un día, mientras me encontraba en Londres, la policía vino a por mí. La historia podría terminar en este punto, de no ser por toda la complejidad concomitante del momento, de la historia, de la personalidad. Dicen que el pasado es otro país, pero también lo es el futuro, si dejas que ese futuro ocurra. Metido en la parte trasera del furgón de la policía inglesa, que trataba de alejarme de allí a toda velocidad, empecé a ver cómo era el mundo.

Estaban gritando mi nombre. Vociferaban eslóganes. Los fotógrafos de la prensa trepaban por las ventanillas como cangrejos en un balde. Daba la sensación de que estuvieran dándole golpes al furgón policial, como si de un momento a otro pudieran volcarlo, pero sólo se trataba de periodistas que querían hacer fotos. Me agaché y hundí la cabeza entre las rodillas; no deseaba que mi imagen apareciera como la de un delincuente. Hubo un momento en que, al levantar la cabeza, vi que alzaban las cámaras, las apoyaban en los cristales tintados de las ventanillas y las enfocaban para tratar de sacarme una foto. Me cubrí la cabeza con los brazos. De repente, el furgón arrancó y se largó a toda velocidad. Algunos de los otros detenidos, metido cada uno en su jaula, se pusieron a gritar. No tenían ni idea de quién podía ser yo, y se habían asustado al notar que la gente aporreaba el vehículo de aquel modo. Otros se reían a carcajadas ante todo aquel alboroto. Por fin, terminó el espectáculo. En cuestión de cuarenta minutos llegamos a la prisión de Wandsworth. Era el 7 de diciembre de 2010.

En el control situado a la entrada me sentí extrañamente tranquilo. Imagino que, en parte, ese sentimiento se debía a que llevaba mucho tiempo sometido a una estricta vigilancia. Sabía que el mundo estaba mirando, y eso hacía que valiese la pena pasar por aquella prueba: convertirme, de esa forma tan visible, en el blanco del tiroteo iba a rendirle un gran servicio a la causa. En parte, me horrorizaba la idea de que me colgaran la etiqueta de delincuente por el solo hecho de estar llevando a cabo nuestra tarea, pero también sabía que aquella situación serviría para hacer incluso más notable nuestra lucha a favor de la justicia. No se trata de demostrar valentía en situaciones como ésas; basta con la astucia. Me pidieron que firmara la lista de mis pertenencias, que aquel día se reducían a un bolígrafo y unas 250 libras esterlinas en metálico. Me explicaron que tenía que desnudarme, y así lo hice, e inmediatamente me obligaron a ponerme el uniforme de presidiario: jersey gris y pantalones también grises. Cuando en 1895 Oscar Wilde fue encerrado en esa misma cárcel, armó un auténtico escándalo al darse cuenta de que había desaparecido su chaleco. «Le ruego disculpe la ebullición de mis emociones», le dijo al guardia de la prisión. Trataré de no decir nunca «como Wilde» en este relato, ni referirme a la escasez de chalecos en mi guardarropía, pero no pude evitar que el recuerdo del irlandés me asaltara al entrar en aquel antro victoriano. Pasado un tiempo, mi abogado me dijo que me metieron en la misma celda que ocupó el escritor. No estoy del todo seguro de que fuera así, pero sí estoy convencido de que el espíritu de Wilde, el de su lucha contra los prejuicios, todavía flota en el aire de esas mazmorras. Él fue horriblemente maltratado, encarcelado en condiciones tan inhumanas como estremecedoras, y debo decir que en el tiempo que permanecí en Wandsworth me acordé mucho de él y de otros presos encerrados allí y en otras cárceles, en el pasado y en la actualidad.

Asimismo, pensé mucho en Bradley Manning, el joven soldado norteamericano que estaba sufriendo malos tratos en una prisión de Estados Unidos, y que, en mi opinión, fue condenado de forma precipitada por haber lanzado la voz de alarma en contra de una guerra ilegal. Mientras estuve en la celda, lo recordé a menudo.

Cuando te meten en un sitio así, una de las cosas que ocurren de manera automática es que te pones a caminar por el interior de la celda. Como una pantera enjaulada, necesitas encontrar el modo de dar rienda suelta a las ganas de actuar que tan constreñidas quedan en ese pequeño recinto. Me puse a caminar y a tratar de planificar qué era lo que debía hacer, mientras intentaba adaptarme psicológicamente a aquel espacio tan pequeño. Desde el primer momento supe que, por desagradable y horrible que fuese estar allí dentro, la situación no iba a durar mucho tiempo. Ésta es la clase de cosas que uno se dice a sí mismo en tales circunstancias, mientras tratas de verlo todo con cierta distancia. En la calle, que es como acabas llamando al mundo exterior cuando estás metido ahí, mis abogados estaban sin duda haciendo horas extra tratando de sacarme. Pero mientras yo caminaba sin cesar, en círculos, su mundo parecía encontrarse a años luz del mío. Además, de una forma completamente nueva para mí, estaba comprendiendo con claridad el significado y la esencia de la palabra «soledad».

A fin de reducir el ruido y quizá también el frío, el anterior ocupante de mi celda había tapado con una hoja de papel tamaño A-4 el conducto de la ventilación. Más tarde, cuando los guardias de la prisión apagaron las luces, me di cuenta de que lo peor de todo era, al fin y al cabo, estar incomunicado. He consagrado mi vida a las artes de la comunicación, y de repente comprendí lo duro que iba a resultarme permanecer allí, sin oír nada, incapaz de hacerme escuchar. Y muy especialmente duro dada la naturaleza de las actividades de WikiLeaks: desde esta organización estábamos librando una guerra de comunicación contra un gran número de enemigos, y en este combate se producían situaciones que exigían la toma de decisiones cada sesenta minutos. Al amanecer, cuando se coló un poquito de luz en la celda, comprendí que lo primero era averiguar de qué modo podía llamar por teléfono. Supuse que tenía derecho a hacer algunas llamadas, y tal vez incluso a poder conectarme a través de internet. He de admitir que me temí que todo eso fuera poco probable. Pero mi actitud por defecto siempre ha sido la de confiar en que lo imposible sólo es imposible hasta que tu mente te demuestra que estás equivocado. De manera que seguí cavilando, mantuve viva la esperanza y al final apreté el timbre de emergencia.