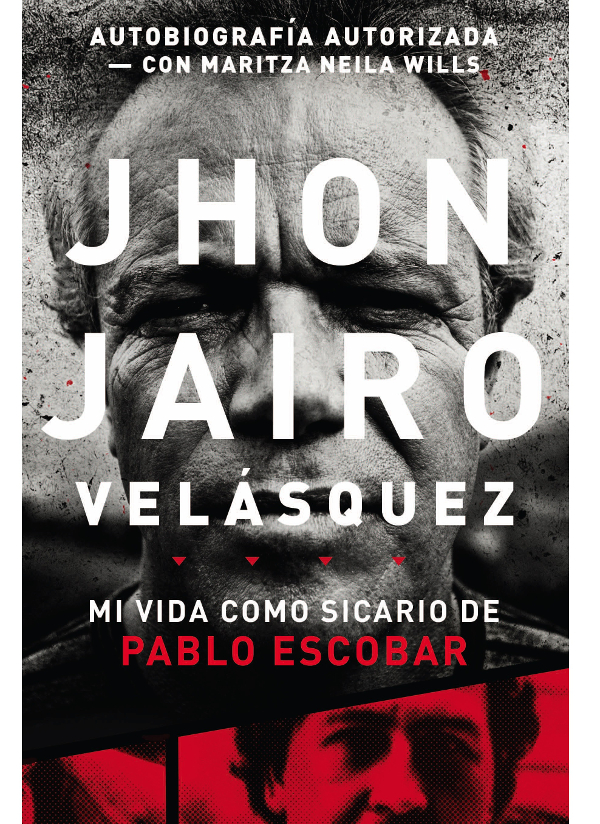

© 2016 por Jhon Jairo Velásquez y Maritza Neila Wills Fontecha Publicado por HarperCollins Español® en Nashville, Tennessee, Estados Unidos de América

HarperCollins Español es una marca registrada de HarperCollins Christian Publishing.

Todos los derechos reservados. Ninguna porción de este libro podrá ser reproducida, almacenada en algún sistema de recuperación, o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio —mecánicos, fotocopias, grabación u otro— excepto por citas breves en revistas impresas, sin la autorización previa por escrito de la editorial.

ISBN: 978-0-71808-128-7

ISBN: 978-0-71808-119-5 (eBook)

16 17 18 19 20 DCI 6 5 4 3 2 1

Contenido

Nada te turbe;

nada te espante;

todo se pasa;

Dios no se muda,

la paciencia

todo lo alcanza.

Quien a Dios tiene,

nada le falta.

Solo Dios basta.

Teresa de Jesús

Quisiera comenzar agradeciendo al buen Dios que haya preservado mi vida en medio de tanto dolor causado por mis malas acciones.

A todas y cada una de las personas que en el camino de mi vida me han acompañado para darme su apoyo dentro y fuera de mi presidio; a todos aquellos que de una u otra manera creyeron y creen en mí; a mis compañeros de prisión, porque sin ellos tampoco habría logrado sobrevivir: gracias.

No olvido a mis psicólogas y maestras, que con su paciencia, dedicación y esmero me enseñaron a forjar una nueva personalidad.

Quiero expresar mi agradecimiento a mis amigos, que desde la distancia nunca se olvidaron de mí.

Debo resaltar mi más profundo sentimiento de gratitud a mi mánager Kenny Labossiere, que con su esfuerzo diario ha logrado que mis sueños se hagan realidad; a mi editorial, que con su fe cristiana me ha dado la oportunidad de iniciar una nueva vida en el camino del bien; a mis agentes, que cada día, con tesón y esmero, luchan por seguir como grandes guerreros abriendo oportunidades para mi nuevo caminar.

Y desde el fondo de mi corazón quiero expresar mi más profundo sentimiento de gratitud a todas aquellas personas que me han dado su perdón sincero y de corazón, ya que solo así podremos iniciar el camino de la paz y la reconciliación.

Siempre he escuchado que cualquiera se puede equivocar, que errar es de humanos y que, por mucho que nos esforcemos, siempre estaremos expuestos a errores, como los que han quedado registrados en mi memoria a modo de sellos indelebles.

Uno de los elementos más disonantes de mi vida siempre ha estado allí, como una constante que no quiere desaparecer: la guerra, aquella en la que no fui un invitado, donde fui un soldado, un guerrero o un asesino más. Desde mi temprana infancia ya contaminada, siempre escuché en los colegios una historia incompleta de las guerras despiadadas de Colombia, de sus políticos liberales y conservadores con ansias de poder; también escuché de nuestros grandes héroes de la patria, que luchaban sin cesar por una mal llamada libertad. Jamás imaginé que tendría que vivirla en mi propia piel a lo largo de distintas etapas de mi vida.

En un día esplendoroso de clima tropical llegué al cuartel de Pablo Escobar Gaviria para vivir lo que yo creía que iba a ser la más excitante aventura de toda mi vida, con la que había soñado desde mis escasos diecisiete años de edad. Tenía entonces un corazón loco, joven y listo para la aventura, dispuesto a vivir intensamente, cuando formé parte de la Marina colombiana y la Policía Nacional. Allí solo me dejaron frustración, porque las armas nunca sonaron y únicamente fui aquel aprendiz que se sometió al régimen y la disciplina demagógica que terminó apagando mis sueños de guerrero y ahogando aquella voz que desde mi interior solo pedía libertad.

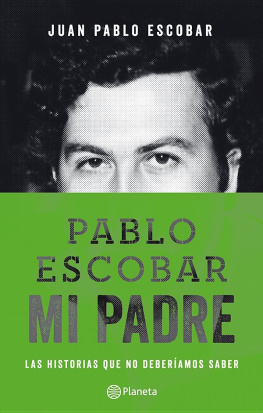

Mi decisión estaba tomada y llegué a la cita con mi destino tan puntual como el amanecer. Así como un gran catedrático no llega a la cumbre con solo el aval del conocimiento, sino que necesita entregar su vida entera a sus objetivos, yo iba con el coraje y la disposición de morir, bajo el mando de mi líder Pablo Escobar Gaviria, por una causa: la no extradición de colombianos a los Estados Unidos de Norteamérica. Mi líder fue aquel hombre que con desmesurado poder y violencia sin límite le dio un giro a un lugar de provincias llamado Medellín para convertirlo en un sitio semejante a Palermo y su mafia siciliana. Aquel capo mafioso surgió de los cerros nororientales de Medellín, principalmente de aquellas barriadas, como Manrique y Aranjuez, donde solo vivían obreros de una gran fábrica o unos pocos empleados públicos, donde los niños casi adolescentes, que muy a duras penas soñaban con una bicicleta, de repente empezaron a lucir grandes carros, lujosas joyas y ropa de marca (de manera ordinaria y poco elegante, pero llamativa para hacerse notar entre la multitud).

En las distintas y hermosas montañas de Antioquia, donde solo se practicaba violencia con violencia, recorrí terrenos inimaginables huyendo del enemigo. Allí, el fenómeno económico y social del narcotráfico alcanzó a los funcionarios estatales, que se fusionaron con la criminalidad para producir una macrocriminalidad, convirtiéndose en el más grande pistoletazo que hiere de muerte a una población civil que cae más y más en la miseria, que hace correr ríos de sangre sin la esperanza de un mejor amanecer para nuestras generaciones futuras.

Yo fui parte de aquel cruento y criminal cartel de Medellín, de incorrecto proceder, de repugnantes métodos y mezquinas motivaciones para llegar a la riqueza. En él aprendí el arte de la guerra, dejando muertos, heridos y miles de víctimas. Pero su primera víctima fui yo, porque, como colombiano, también formo parte de una injusticia social que viene del siglo XIX, que nos ha arrastrado a nueve guerras civiles y ha provocado la creación de guerrillas marxistas, milicias campesinas, autodefensas y hasta carteles de la droga. Lamentablemente, fueron estas organizaciones las que debieron asumir las responsabilidades sociales abandonadas por el Estado.

Minuto a minuto en mi largo presidio de veintitrés años y tres meses, viví las crueldades del encierro y la tortura, más dos guerras al interior de las cárceles. Desde aquellas celdas y calabozos, donde poco a poco aprendí el arte del silencio, nunca dejé de escuchar y ver cómo filas y montones de cadáveres colombianos desfilaban hacia los cementerios por culpa de la guerra de mi país.

Decir que la guerra se acaba con el mero hecho de reducir el tráfico de drogas es un simplismo exagerado, porque solo actuaríamos en los que trafican y los que consumen, pero no afectaría a los mafiosos corporativos que, al igual que las mafias políticas, manejan todo a su conveniencia.

Esta detestable forma de actuar solo tendrá fin el día en que nos humanicemos los combatientes con la población civil, y cuando las élites con sus adeptos se pongan de acuerdo para limpiar la podredumbre fangosa que baña nuestros estamentos públicos, de modo que las generaciones venideras tengan aguas limpias para beber.

Mi nombre es Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye. Aquí estoy. Este soy yo. Un hombre de 52 años de edad, con veintitrés años de cárcel a cuestas. Hijo de Aura Ofelia Vàsquez de Velásquez y Serveleón Velásquez. Cuarto de cinco hijos. Desde muy pequeño sentí que era diferente a mis hermanos. De mi infancia recuerdo cómo mi padre me premiaba con helados que yo disfrutaba un montón. Recuerdo que alguna vez, jugando con mis hermanos a las escondidas, yo los trampeé abriendo mis dedos y viendo dónde se escondían, lo que les causó gran enojo. Recuerdo que entonces ellos me amarraron a un árbol y me prendieron en fuego. Mi madre, al darse cuenta de lo sucedido, me envolvió en una cobija para protegerme.

De aquel juego me quedaron mis dos primeras cicatrices: en el hombro derecho y en la cabeza. Años más tarde, mi entendimiento, mi voluntad y mis emociones más profundas hicieron que las otras cicatrices en mi cuerpo, las producidas por impactos de bala, no fueran las únicas: noté las marcas de cicatrices imborrables en mi alma, que solo fueron aliviadas con el paso de años de encarcelamiento, por la caricia y cuidado que día a día Dios me mostraba.

Página siguiente