Una plaga de orugas

l. SEGUNDA VISITA A DUALA

Así que es la primera vez que viene a nuestro país.

El funcionario de inmigración camerunés me dedicó una mirada de desconfianza y hojeó con desgana mi pasaporte. Unas manchas de transpiración que dibujaban el perfil de África se extendían por su camisa bajo las axilas, pues en Duala estábamos en plena canícula. Cada dedo dejaba una mancha pardusca de sudor en las páginas.

Exacto.

Había aprendido a no contrariar nunca a ningún funcionario africano. Al final siempre se tardaba más y se invertía más esfuerzo que si se actuaba con simple aquiescencia pasiva. Este recurso me lo había enseñado un viejo colono francés, quien lo definía como «adaptar la realidad a la burocracia».

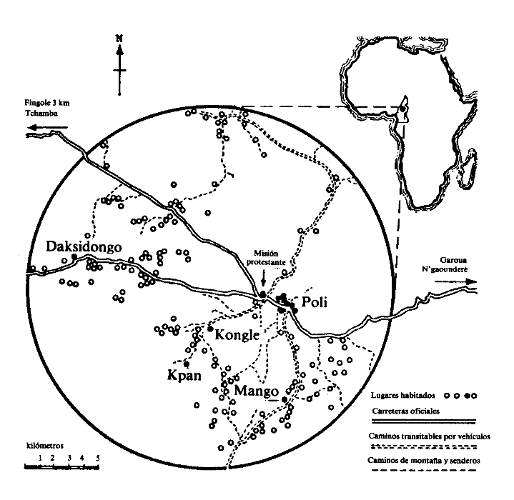

Lo cierto era que no se trataba de la primera visita, sino de la segunda. Con anterioridad había pasado aproximadamente un año y medio en una aldea de montaña del norte estudiando a una tribu de paganos como antropólogo residente. No obstante, puesto que los emprendedores golfantes de Roma me habían robado la documentación, no existían pruebas incriminatorias en forma de visados antiguos que me delataran, de modo que me felicité por la dulce desinformación que ofrecía mi flamante pasaporte. Las cosas se presentaban fáciles. De haber confesado mi visita anterior, inmediatamente se me hubiera exigido que me lanzara a una orgía de burocracia, proporcionando fechas de entrada y salida, número de visados anteriores, etcétera. Lo absurdo de esperar que un pobre viajero recuerde todos esos detalles no servía de defensa.

— Espere aquí.

Me señaló perentoriamente un rincón y se llevó mi pasaporte, que desapareció detrás de un biombo. Al cabo de unos instantes, por encima de éste asomó un rostro que me escrutó. Oí murmullo de páginas e imaginé que estarían buscándome en aquellos gruesos volúmenes de personas proscritas que había visto en la embajada camerunesa de Londres.

El funcionario regresó y emprendió una minuciosa inspección de los documentos de un libio de aspecto profundamente furtivo. Ese caballero afirmaba ser «empresario general» y poseía una cantidad de equipaje poco plausible. Con pasmosa desvergüenza, alegó comerciales que beneficiaran al pueblo camerunés». Para enorme sorpresa mía, le indicaron que pasara sin otra formalidad. Tras él siguieron una sarta de personas descaradamente pomposas, una ridícula colección de ladrones, vagabundos y traficantes de arte, todos haciéndose pasar por turistas. Y todos fueron aceptados por su valor nominal. Luego estaba yo.

El funcionario se puso a revolver los papeles con toda tranquilidad. No tenía intenciones de apresurarse, Tras establecer a su satisfacción su predominio en nuestra relación, me concedió una mirada cargada de desdeñosa astucia y dijo:

— Usted, monsieur, tendrá que pasar a ver al inspector jefe.

Me condujo a través de una puerta y a lo largo de un pasillo que evidentemente no estaba destinado al público, y me indicó que tomara asiento en una habitación vacía, desprovista de toda comodidad. El linóleo estaba desgastado y manchado con un millar de pecados. Hacía un calor sofocante.

En el banco de la moral todos estamos en descubierto. La menor objeción por parte de la autoridad destapa profundos pozos de culpa. En el caso que nos ocupa, mi posición era más que dudosa. En mi primera visita a los doowayo, mi tribu de las montañas, me había enterado de que la ceremonia de la circuncisión ocupa una posición central en su cultura. Pero, como sólo se celebra cada seis o siete años, no había podido presenciarla. Había anotado descripciones y fotografiado partes de la ceremonia que se reproducen en otras fiestas, pero no conocía la verdadera. Mis contactos locales me habían advertido hacía un mes que la celebración era inminente. ¿Quién sabía cuándo volvería a tener lugar la ceremonia, si es que sucedía alguna vez? Era una oportunidad inusual que no podía desaprovechar. Sabía por mi experiencia anterior que no había posibilidades de obtener a tiempo el permiso para el trabajo de campo: por tanto, entraba en el país como simple turista. Para mí, en esto no había falta de honradez inherente; simplemente me dedicaría a hacer lo que hacían todos los turistas, sacar fotos alegremente para el álbum de recuerdos. Parecía ilógico que a mí, como antropólogo, no se me permitiera hacer lo que podía hacer un contable de vacaciones.

Pero ahora era evidente que lo habían averiguado. ¿Cómo? Me resultaba increíble que alguien leyera todos los papeles que había cumplimentado en la embajada y el aeropuerto. Me consolé pensando que, puesto que todavía me encontraba a 1.600 kilómetros de la tierra de los doowayo, no podía haber cometido más que una falta leve.

La sala de espera del inspector jefe no es la mejor de las residencias. Causaría desesperación hasta a la más jubilosa de las disposiciones. El largo retraso alimentó de nuevo mi paranoia. Empecé a temer por mi equipaje. (Tuve una visión de sonrientes aduaneros metiendo mano y repartiéndose mi guardarropa. «Mira, estas maletas no son de nadie; podemos quedárnoslas.»)

Finalmente, me acompañaron a un despacho espartano. Sentado tras la mesa había un hombre de aspecto pulcro y vivaracho, con un bigote militar y modales a juego. Estaba fumando un largo cigarrillo cuyo humo ascendía describiendo espirales hacia un bamboleante ventilador de techo colocado lo suficientemente bajo como para decapitar a cualquier atrevido nórdico que entrara. Yo no sabía si adoptar una actitud de inocencia ultrajada o de camaradería francesa. Puesto que desconocía qué pruebas tenían contra mí, pensé que la más indicada sería la de inglés bobalicón». Los ingleses tienen la fortuna de que la mayoría de la gente espera que sean un poco extraños y bastantes inútiles en cuestiones de documentación.

El funcionario pulcro y vivaracho agitó mi pasaporte, que ya estaba glauco de ceniza de cigarrillo, y declaró:

Monsíeur, se trata del problema de Sudáfrica.

Aquello me cogió verdaderamente desprevenido. ¿Qué había ocurrido? ¿Me iban a expulsar como revancha por las prácticas fraternales de algún equipo inglés de críquet? ¿Me tomaban por espía?

— Pero yo no tengo ninguna relación con Sudáfrica. Nunca la he visitado y ni siquiera tengo parientes allí.

Suspiró.

— No permitimos la entrada al país a personas que hayan apoyado a la pandilla de fascistas y racistas que aterroriza a esa tierra, oponiéndose a las justas aspiraciones de los pueblos oprimidos.

Pero...

Alzó una mano:

Déjeme terminar. Para evitar que sepamos quién ha entrado y quién no ha entrado en ese desafortunado país, muchos regímenes están lo suficientemente mal dirigidos como para extender a los ciudadanos que han estado en Sudáfrica pasaportes nuevos a fin de que no haya visados incriminatorios en sus documentos. Usted, monsieur, tiene un pasaporte recién estrenado aun cuando el anterior seguía vigente. Para mí es obvio que ha estado usted en Sudáfrica.

Una lagartija cruzó precipitadamente la pared y me clavó una mirada acusadora con su ojillo saltón.

Pero no es cierto.

— ¿Puede demostrarlo?

— Claro que no puedo demostrarlo.

Le dimos vueltas al problema lógico de demostrar una premisa negativa hasta que, de forma bastante repentina, el inspector se cansó de nuestra tosca filosofía. Llevado de un genuino alarde burocrático, propuso un acuerdo intermedio. Yo había de declarar verbalmente mi disposición a hacer una declaración escrita en el sentido de que no había estado nunca en Sudáfrica. Con ello bastaría. La lagartija inclinó la cabeza en señal de entusiasta aquiescencia.