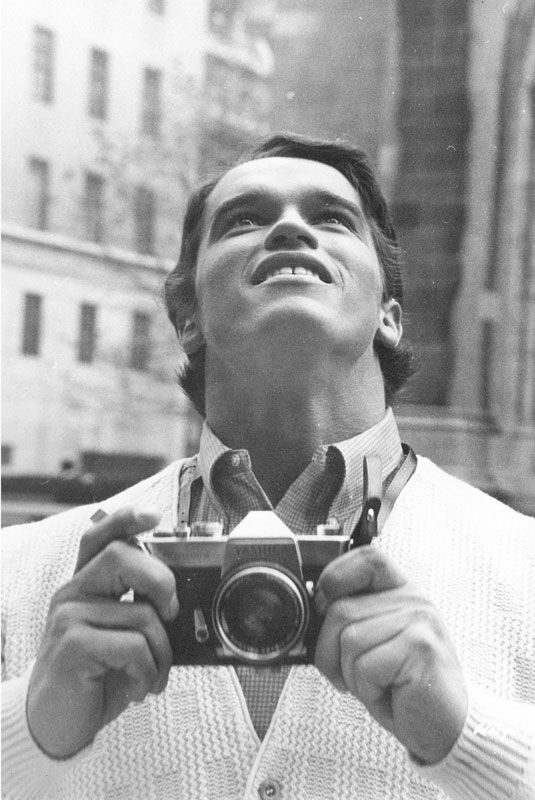

Estados Unidos era tan grande como siempre lo había soñado durante mi infancia en un pueblo austriaco. Entonces no tuve que fingir mi felicidad y mi emoción cuando hice de Hércules y visité Times Square en mi primera película, Hércules en Nueva York , en 1969.

FUERA DE AUSTRIA

Nací en 1947, un año de hambruna, estando Austria ocupada por los ejércitos aliados que habían derrotado al Tercer Reich de Hitler. En mayo, dos meses antes de que yo naciera, estallaron en Viena revueltas por el hambre que había, y en Estiria, la provincia del sureste donde vivíamos nosotros, la escasez de alimentos era igualmente dura. Años más tarde, cada vez que mi madre deseaba recordarme cuánto se habían sacrificado mis padres para criarme, ella me contaba que caminaba por toda la campiña, de granja en granja, intentando conseguir un poco de mantequilla, algo de azúcar, unos puñados de grano. En ello se demoraba a veces hasta tres días. Pedir comida era algo común en ese entonces: mis padres lo llamaban Hamstern porque se aprovisionaban de alimentos como un hámster recogenueces.

Típicamente campesina, nuestra aldea se llamaba Thal y estaba poblada por unos pocos cientos de familias cuyas casas y granjas se agrupaban, conectadas por senderos y caminos de herradura. La carretera principal, que no estaba pavimentada, se extendía un par de kilómetros subiendo y bajando por suaves colinas alpinas tapizadas de campos y bosques de pinos.

Veíamos poco a las fuerzas británicas que se encontraban en el país. Solo de vez en cuando algún camión con soldados pasaba de largo. Pero los rusos ocupaban el área del este y vivíamos muy conscientes de su presencia, pues había comenzado la Guerra Fría y todos temíamos que los tanques rusos entraran y el imperio soviético nos devorara. En la iglesia, los curas atemorizaban a la población con historias de horror de rusos que disparaban a bebés en brazos de sus madres.

Nuestra casa estaba situada en la cima de una colina junto a la carretera y durante mi niñez era extraño ver pasar más de uno o dos coches al día. A unos cien metros de distancia directamente al frente de nuestra puerta estaban las ruinas de un castillo medieval.

En la colina siguiente estaba el despacho del alcalde; la iglesia católica a la que mi madre nos obligaba a ir los domingos; la Gasthaus , posada y núcleo social de la aldea; y la escuela primaria a la que asistía con mi hermano Meinhard, un año mayor que yo.

Mis primeros recuerdos son de mi madre lavando ropa y mi padre paleando carbón. Entonces no tenía más de tres años, pero la imagen que guardo de mi padre es muy nítida. Era un hombre grande, atlético, que hacía muchas cosas él mismo. Cada otoño recibíamos nuestra provisión de carbón para el invierno: un volquete la descargaba frente a la casa. Algunas veces mi padre permitía que Meinhard y yo le ayudáramos a meterlo hasta el sótano, que servía de carbonera, y nosotros nos sentíamos muy orgullosos de hacerlo.

Mi madre y mi padre provenían de familias de clase trabajadora de la región más al norte de Austria, que en su mayor parte eran obreros de acerías. En medio del caos que imperaba cuando terminó la Segunda Guerra Mundial se conocieron en la ciudad de Mürzzuschlag, donde mi madre Aurelia Jadrny era empleada de un centro de distribución de alimentos situado en el ayuntamiento. Tendría apenas unos veinte años y ya era una viuda de guerra, pues a su esposo le habían matado unos ocho meses después de su boda. Una mañana alcanzó a ver desde su escritorio a mi padre pasar por la calle: era un tipo ya mayor, a punto de cumplir cuarenta años, pero alto y bien parecido y con uniforme de la gendarmería, la policía rural. A ella le encantaban los hombres de uniforme, así que desde ese día se propuso verlo otra vez. Mi madre averiguaba cuándo era el cambio de turno para asegurarse de estar en su escritorio, y entonces hablaban por la ventana y ella le daba algo de la comida que hubiera a mano.

Mi padre se llamaba Gustav Schwarzenegger, y se casaron a finales de 1945, cuando él tenía treinta y ocho y ella veintiuno. A mi padre le asignaron a Thal, al mando de una guarnición de cuatro hombres que tenían bajo su responsabilidad la aldea y la campiña que la rodeaba. El salario apenas alcanzaba para vivir, pero el cargo incluía alojamiento: la vieja casa del guarda forestal o Forsthaus . El guarda forestal, o Forstmeister , vivía en el primer piso y el Inspektor y su familia ocupaban el piso de arriba.

El hogar de mi niñez era una construcción muy sencilla de piedra y ladrillo, de buenas proporciones, paredes gruesas y ventanas pequeñas, hechas así para protegernos de los inviernos alpinos. Teníamos dos habitaciones, cada una con un hornillo de carbón para calentarnos, y una cocina, en la cual comíamos, hacíamos nuestros deberes escolares, nos lavábamos y jugábamos. En la cocina el calor provenía de la estufa de mi madre.

No había cañerías ni ducha ni inodoro con agua corriente, solo una especie de bacinilla. El pozo más cercano quedaba a casi quinientos metros: lloviera o nevara, siempre uno de nosotros dos debía ir por agua, de modo que usábamos la menor cantidad posible. La calentábamos y llenábamos la palangana para darnos baños con esponja o con trapos: primero se lavaba mi madre con el agua limpia, luego lo hacía mi padre, y después veníamos Meinhard y yo. No nos importaba usar el agua un poco más oscura con tal de evitarnos un viaje hasta el pozo.

Nuestro mobiliario era de madera, contábamos apenas con lo necesario, y teníamos unas cuantas lámparas eléctricas. A mi padre le gustaban los cuadros y las antigüedades, pero eran lujos que no podía darse cuando éramos niños. La animación en nuestro hogar corría por cuenta de la música y de los gatos. Mi madre tocaba la cítara y entonaba para nosotros canciones comunes y también nanas, pero el verdadero músico era mi padre. Él podía tocar todos los instrumentos de viento y lengüeta, trompeta, flugelhorn o fliscorno, saxofón y clarinete. También escribía música y era el director de la banda regional de la gendarmería. Si un oficial de la policía fallecía en cualquier lugar del estado, la banda tocaba en el funeral. En verano a menudo íbamos al parque a escuchar conciertos dirigidos por mi padre, que a veces, además, tocaba algún instrumento. La mayoría de nuestra parentela por parte suya era muy musical, pero ese talento no lo heredamos ni Meinhard ni yo.

No estoy muy seguro de la razón por la cual teníamos gatos y no perros, tal vez fuera porque mi madre amaba los gatos y porque estos no generaban gastos cazando su propia comida. El caso es que siempre tuvimos cantidades de gatos que entraban y salían, que se acurrucaban aquí y allá y que bajaban del ático ratones medio muertos para presumir de su talento como cazadores. Cada uno de nosotros tenía su propio gato con el cual acurrucarse en la cama por las noches en una tradición propia. Llegamos a tener siete gatos y los queríamos, pero nunca demasiado, pues no había visitas al veterinario. Si uno de los gatos empezaba a tropezarse y caer por estar enfermo o por viejo, esperábamos el sonido del disparo de la pistola de nuestro padre en el patio trasero. Entonces mi madre, Meinhard y yo salíamos y cavábamos una tumba en la que poníamos una pequeña cruz.

Mi madre tenía una gata negra llamada Mooki y, aunque nosotros no le veíamos nada extraordinario, ella decía constantemente que era una gata especial. Tenía yo unos diez años cuando empecé un día a discutir con mamá porque no quería hacer mis deberes escolares. Mooki estaba cerca, hecha un ovillo encima del sofá, como de costumbre. Seguramente yo dije algo muy altanero porque mi madre hizo el ademán de abofetearme. La vi venir y, por tratar de esquivarla, adelanté mi brazo. En un segundo Mooki dejó el sofá, saltó entre los dos y me arañó la cara. Me la quité de encima y grité: