No ay cosa tan entera que no se desminuya; no ay cosa tan sana que no se estrague; no ay cosa tan rezia que no se quebrante; no ay cosa tan guardada que no se corrompa: todas estas cosas el tiempo las acaba y sepulta, sino a sola la verdad, la qual del tiempo y de todo lo que es en el tiempo triumpha.

I NTRODUCCIÓN

E n este principio del año de 1529, el invierno ha tomado posesión de Toledo. Un viento helado corre por las callejuelas en declive. El cielo está bajo y cargado. Amenaza con nevar. Es domingo.

La ciudad se apresura en la catedral para asistir a misa mayor. Los fieles esperan, sentados, la llegada del emperador. Desde hace ya seis meses, la Corte ha invadido Toledo, la rebelde, la antigua capital de los comuneros que se habían alzado en contra del joven poder de Carlos V. Un penetrante olor de incienso frío impregna las naves. Un rumor anuncia la llegada del soberano. Rodeado por una especie de guardia pretoriana en la que distinguimos entremezclados consejeros flamencos y miembros de la Grandeza de España, el rey avanza con dificultad. Cojea. Se dice que padece de gota. En un roce de abrigos, el soberano y sus cortesanos se sientan. Se hace el silencio. La misa puede comenzar. Pero en el momento en que un chantre con sobrepelliz entona la primera salmodia, un hombre vestido de negro entra por la puerta lateral y avanza con paso firme hacia la primera fila. Sin ser de gran estatura, proyecta buena prestancia. Irradia determinación.

De los pasillos fluyen murmullos: la asistencia está sorprendida. Algunos se levantan. Pero ¿quién es ese osado personaje que se permite entrar a la catedral después del rey? Helo aquí que se abre paso entre los cortesanos para ir a sentarse en un asiento vacío al lado del conde de Nassau, sentado éste a la izquierda de Carlos V. Ese hombre que públicamente desafía a su soberano es Cortés, el conquistador de México. Una leyenda viviente.

Unas semanas antes, el rey había venido con gran ceremonia en visita protocolaria al domicilio privado de Hernán Cortés de paso por España. Podría sorprendernos ese gesto de reconocimiento por parte de Carlos V. Pero tal era el equilibrio de fuerzas del momento: ambiguo. Heredero de Maximiliano de Austria, de Fernando de Aragón y de Isabel de Castilla, el rey de España encabeza extensísimos dominios. Pero su política es ilegible y puesta en tela de juicio. Sus tropas entraron en Roma en 1527, aprehendiendo al papa Clemente VII y saqueando la ciudad, firmando así un acto de barbarie que traumatizaría por mucho tiempo a Occidente: ¿cómo entonces presentarse como el jefe de la cristiandad? Mantiene presos bajo abominables condiciones a los jóvenes hijos de Francisco I, retenidos como rehenes después de la batalla de Pavía. Ese rey que hace la guerra con ejércitos de mercenarios y que gobierna sin gloria tiene además dificultades para hacerse aceptar por sus súbditos españoles. Lo ven como un extranjero. Nacido en Gante, criado en Flandes, sólo habla francés y no logrará nunca hablar español.

Frente a él, Cortés representa la vieja aristocracia de abolengo pero también aquella España de éxito, la España del mar abierto. ¿De dónde extrae Carlos V su riqueza a no ser del oro de México? Las conquistas de Cortés triplicaron el territorio hispánico. Por lo tanto, el conquistador tiene sus partidarios en la cumbre del Estado y algunos lo tratan como héroe. Claro está, le hace sombra al rey y suscita sentimientos de envidia. Pero para los que obran a favor de su evicción, la ecuación no es simple: ¿cómo conservar México separándose de su conquistador? Una extraña alquimia gobierna esas tierras mexicanas que Cortés bautizó como “Nueva España”. Su amo dispone de apoyos indígenas nada despreciables y la amenaza de una secesión es para el rey una perpetua espada de Damocles.

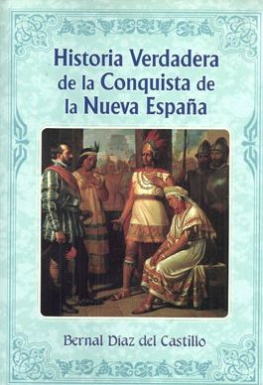

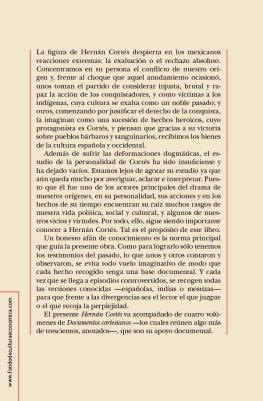

Para comprender la complejidad de esta conquista de México, de fuerte contenido dramático, existe un texto clave, la crónica de Bernal Díaz del Castillo, intitulada Historia verdadera de la conquista de la Nueva España . La obra, publicada en Madrid en 1632, se debe a la pluma de un miembro de la pequeña tropa reunida por Hernán Cortés. Testigo ocular de los más mínimos hechos y gestos de la Conquista, Díaz del Castillo toma al vuelo las imágenes impactantes sin nunca perder el hilo de la epopeya. Su texto explica la aventura de Cortés multiplicando las anécdotas, captando los estados de ánimo, pintando los actores del drama. Un poco a la manera de un cineasta, alterna las amplias tomas que sitúan el decorado y las tomas cerradas que siempre localizan detalles simbólicos. A través de mil páginas, con estilo un tanto exuberante, reconstituye esa increíble odisea que es la aventura de su vida.

Salido de Cuba en 1519 con 500 soldados, 16 caballos, 14 bombardas y 13 escopetas, Cortés supo en dos años volverse amo del inmenso territorio de los aztecas situado entre dos océanos y poblado por 18 millones de habitantes. Todavía hoy, esa hazaña conserva su parte de misterio. Pero Bernal Díaz del Castillo está ahí para guiarnos en la comprensión de los hechos. Él es quien reporta, por ejemplo, el episodio de la catedral de Toledo narrado más arriba, episodio altamente revelador de la contienda que se está librando entre un rey pobre y desacreditado y un conquistador dominador y seguro de sí mismo.

La historia de Cortés está, a decir verdad, llena de sorpresas, hecha de altibajos, de espectaculares volteretas, de imprevistos y de golpes de efecto. Los éxitos militares conducen a las emboscadas políticas. La gloria se disuelve al volverse cotidiana.

Todo ese desarrollo de la aventura cortesiana restituida en su materia humana, al ritmo de las caballadas y de las batallas fotografiadas con una precisión a veces clínica, toda esa historia en curso de fabricación captada en su propio movimiento, se lo debemos al ojo y a la pluma de Díaz del Castillo. Cronista sin igual, se ha impuesto como testigo ineludible, cuya riqueza de información es reconocida por propios y extraños. Pero destaca de la cohorte de cronistas oficiales —los Oviedo, Gómara, Herrera, Cervantes, Solís— por un estilo inimitable, mezcla improbable de pitorreo popular, de franqueza y de espíritu épico. Con sus vueltas atrás, sus disquisiciones, sus repeticiones, sus elipsis, sus páginas de tono encendido, el texto de la Historia verdadera es en realidad la obra de un escritor. Más allá del tema tratado, se percibe en él una música propia, se lee la marca de una personalidad de gran originalidad.

Resulta entonces tentador averiguar más sobre ese Díaz del Castillo, cronista-soldado del siglo XVI , quien pasó del anonimato de un cuerpo expedicionario al panteón de la literatura hispánica. Para seguir sus huellas, debemos irnos a Guatemala, donde nos encontraremos con el viejo conquistador transformado en terrateniente. Pero, confesémoslo de entrada, dicha búsqueda nos sumergirá en la duda. Lejos de ofrecernos una apacible biografía, Díaz del Castillo se desvanecerá ante nuestros ojos, se disimulará como las partículas de Heisenberg que cambian de trayectoria cuando se las observa.

¿Tendremos que plantear un juicio por usurpación de identidad? Entraremos en un laberinto en el que las pistas se desvanecen, en el que los manuscritos desaparecen y reaparecen, en el que los originales terminan por confundirse con copias manipuladas. Pero, al término de la investigación, tendremos que saber quién sostuvo la pluma del inmemorial Díaz del Castillo. Finalmente se va a disipar la cortina de humo que hasta hoy nos ha cegado.