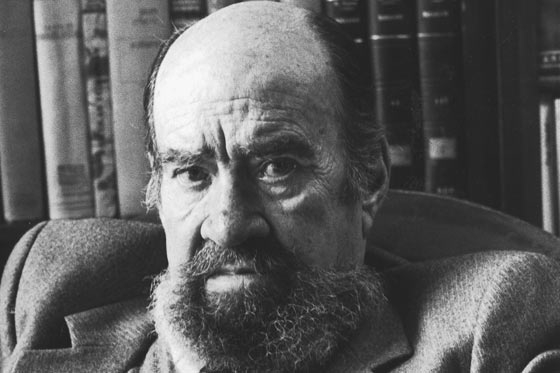

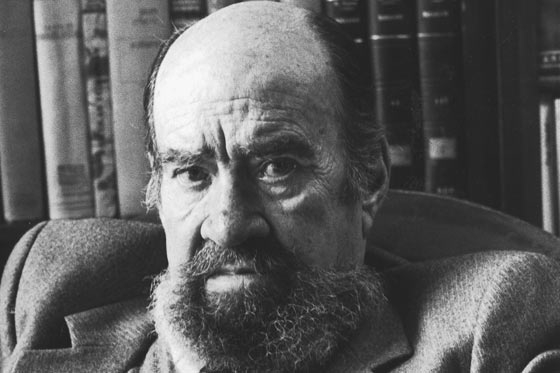

EDUARDO CABALLERO CALDERÓN (Tipacoque, 16 de marzo de 1910 - 3 de abril de 1993) fue un escritor, diplomático y periodista colombiano.

Obras: (Novela) El arte de vivir sin soñar (1943) El Cristo de espaldas (1950) Siervo sin tierra (1954) La penúltima hora (1960) Manuel Pacho (1962) El buen salvaje (1966) Premio Nadal, 1965-1968 Caín (1968) Azote de sapo (1975) Historia de dos hermanos (1977)

CAPÍTULO I

HISTORIA DE LA CASA

El viajero que lleva diez horas de marcha en automóvil por la carretera del Norte, a los trescientos cuarenta kilómetros de Bogotá pasa por Tipacoque cuando ya va cayendo la tarde y una bruma espesa y lechosa asciende lentamente por las escarpadas laderas. Es el aliento del Chicamocha, cuyos retazos pueden verse en la profundidad, como pantanos o lagunas, desde los recodos del camino. De Soatá hacia el norte la carretera comienza a descender cada vez más de prisa, en busca de las vegas, y entonces para el viajero que no se ha dormido arrebujado entre sus mantas, el cañón del Chicamocha se ofrece como un espectáculo tremendo. Parece mentira que un río más tormentoso que profundo, todavía de caudal escaso, pues no recibe sino leguas más abajo, en tierras de Santander, el aporte de los ríos azules y helados que bajan de la sierra nevada de Güicán, fuera capaz de abrir semejante brecha en la roca viva de los Andes. A cada vuelta del camino se le ve correr más profundo, por mitad de la vega, entre una estrecha cinta de verdura. Casi a pico, formando dos murallones paralelos, se elevan los brazos de la cordillera. El de la izquierda se abre en Tipacoque, formando un gigantesco hemiciclo. La carretera lo contornea paso a paso, prendida como una cabra a los vertientes áridos, sembrados de peñas y cactus, y es frecuente verla rodar hasta el abismo cuando el invierno convierte en torrenteras todas las quebradas de la montaña.

Yo he lidiado no una, sino muchas veces, el invierno de la montaña. El antiguo camino real, empedrado a trechos, hendido a veces en la roca, otras medio ahogado por la fronda de los cañaverales donde se vuelve apenas una simple trocha, en invierno es un lodazal intransitable. Del monte bajan con estruendo las aguas. De pronto se oye el estampido de un trueno, que se aleja de bote en bote por la hoya del Chicamocha. La tierra empapada se desmorona en los taludes del camino, y piedras de gran tamaño comienzan a rodar por la falda de Bavatá, que es una región escarpada y desierta, hirviente en el verano, y a donde sólo se encuentra el arrimo de algún chiquero de cabras. Yo transité, siendo niño, por el viejo camino real que hoy ha borrado por completo la carretera. Ésta llegaba apenas hasta el comienzo del páramo, en las goteras de Guantiva, y para llegar a Tipacoque era necesario hacer una jornada a caballo. Por entonces hice mi primer conocimiento con aquella tierra cuya savia llevo en la sangre. Bajo la lluvia, entre la bruma, ¡cómo era de tremendo ese cañón del Chicamocha, cómo parecía de estrecho el camino y la soledad era más angustiosa! Recuerdo el olor de los estrepitosos aperos que cubrían casi del todo el lomo pando del caballo de paso. Nos envolvía, a él y a mí, una nube de vaho caliente. Él sacudía la cabeza para espantarse alguna mosca, o libertar las orejas del agua que le chorreaba por el pescuezo formando pequeños surcos en la piel, y yo aspiraba el olor de la tierra húmeda. Pero no se trataba de un olor total. El campo está lleno de fragancias que en el invierno se elevan con ardor, de la tierra empapada y caliente. Hay, por ejemplo, la que despiden los trapiches, que es una de las más apacibles del mundo. Tibia, lenta, se apodera poco a poco de los sentidos hasta embriagarlos con una embriaguez muy dulce. Por trechos, en las vecindades de alguno de los trapiches que están tirados por las laderas de Tipacoque —y se llaman Trapiche Viejo, Vega de León, El Pozo, Huerta Grande, El Encanto—, todo el aire se embalsama con el perfume de la panela. Pero no es el de esa panela que va cargada a lomo de buey, camino del mercado, sino de la pasta amarilla y espesa que un trapichero bate en los fondos, para darle punto. Pero basta una racha de viento para que aquéllo se vaya de las narices y quede, en cambio, el tufo de establo que arrastran tras de sí las recuas de mulas o las yuntas de bueyes de labor que van por el camino a paso tardo, en pos del canto triste de los arrieros. Entonces soñaba con aquella estampa infantil y elemental del pesebre del Niño Dios, que debió oler a eso: a boñiga que se desbarata en la tierra, a lomo de animales que tienen la piel mojada, a leche fresca, a vaho de mula y de buey. Y hay, también, la fragancia de las hierbas amargas que crecen a la orilla del camino, y el tufo ácido de los arrieros y espoliques, y el apestoso aroma del perro calungo que sale a ladrarle al caballero en una vuelta del camino, y el relente del rancho que se desploma en la vertiente, donde al amparo de un rústico alero de paja ya podrida, una india, sentada en cuclillas, mira todas las rocas con una absoluta indiferencia.

Y cuando pasan, camino de los corrales, tropas de cabras que van saltando las cercas del camino, con una rama de hierba en el hocico, flota en el aire un olor especial, inconfundible también, identificable por mí aun con los ojos cerrados. Por eso mi mayor sorpresa cuando trabé conocimiento con el camino que lleva a Tipacoque, consistió en descubrir que el camino hiede, tiene un olor total que puede analizarse en mil olores diferentes, lo que no ocurre en las ciudades. Las ciudades no huelen, o tienen mal olor.

En el nombre de Tipacoque —dorado como una hoja de tabaco que se seca en un tambo, o como el sol de los venados, o como el alfandoque que se endurece en las gaberas—, percibe uno esa fragancia y ese olor a cabra, a tierra húmeda y a miel, de que está llena toda la comarca.

¡Ah! Pero en el verano es otra cosa. El cielo se tiñe de un azul intenso, los tablones de caña se tornan amarillos, se oye vibrar la luz en el aire y se sigue con gran facilidad el vuelo de los “chulos” o gallinazos que se remontan en perezosas espirales, con una elegancia que ningún avión lograría igualar. A veces uno de ellos, después de columpiarse en la altura, se para en el tope de la espadaña de la capilla y se pone a mirar el campo. Del lado de abajo comienza a agriarse la pendiente, las construcciones medio derrumbadas de los trapiches —en medio de una alfombra de cañas—, y los tambos, que parecen ranchos sumergidos entre la verdura intensa de los tabacales, se despeñan sobre la vega donde espejean las aguas del Chicamocha. En frente se levanta, manchada de verde o de amarillo, por los potreros y los sembrados, la montaña inmensa. Si el día está despejado, se ve flotar en la cumbre, entre la tierra y el cielo, una faja blanca y luminosa, más alta que las nubes, que corresponde al nevado.

Yo sentí muchas veces el placer de los gallinazos, porque la carretera en la región de Tipacoque es una comisa suspendida sobre la profundidad del cañón. Me sentía presto a comenzar el vuelo, cuando me acercaba a la orilla para mirar hacia abajo. Un tufo caliente, cargado de aromas vegetales, me llenaba el pecho. Alguna cabra se aventuraba hasta la cornisa de un farallón o el saliente de una roca, y yo permanecía fascinado, como la cabra, por ese vértigo de las alturas que tonifica los nervios. Pero me gustaba ir más lejos, a lo largo de los caminos del monte, hasta un punto donde el estrecho valle del Chicamocha se abre en un abanico. La llanura, allá abajo, parece un golfo en el mar, o es como la tierra prometida, jugosa y verde, regada por su río perezoso. En el valle, oculta a medias por un bosquecillo de palmeras, se alza la torre de Capitanejo: la cordillera se vuelve roja; en la lejanía se desvanece el río en un mar de brumas brillantes, y toda la tierra legendaria de García Rovira, refugio de cabras y de bandidos, se recoge hacia los páramos de la derecha, sobre las vertientes del Guacamayas.