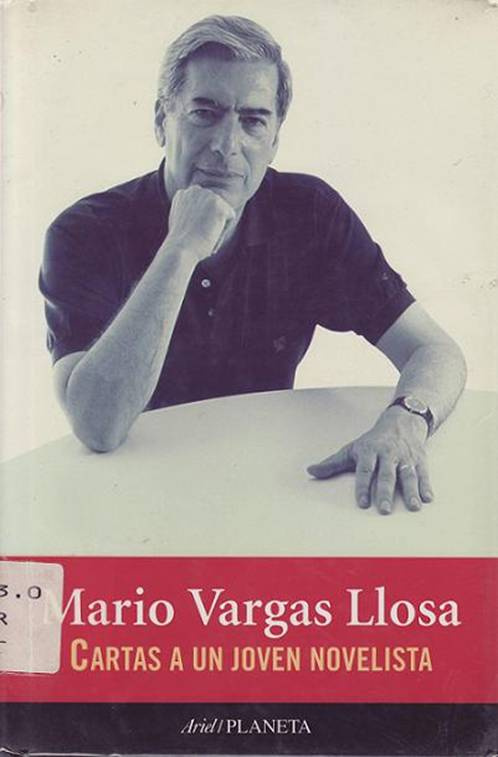

Mario Vargas Llosa

Cartas A Un Joven Novelista

© Mario Vargas Llosa, 1997

I . PARÁBOLA DE LA SOLITARIA

Querido amigo:

Su carta me ha emocionado, porque, a través de ella, me he visto yo mismo a mis catorce o quince años, en la grisácea Lima de la dictadura del general Odría, exaltado con la ilusión de llegar a ser algún día un escritor, y deprimido por no saber qué pasos dar, por dónde comenzar a cristalizar en obras esa vocación que sentía como un mandato perentorio: escribir historias que deslumbraran a sus lectores como me habían deslumbrado a mí las de esos escritores que empezaba a instalar en mi panteón privado: Faulkner, Hemingway, Malraux, Dos Passos, Camus, Sartre.

Muchas veces se me pasó por la cabeza la idea de escribir a alguno de ellos (todos estaban vivos entonces) y pedirle una orientación sobre cómo ser un escritor. Nunca me atreví a hacerlo, por timidez, o, acaso, por ese pesimismo inhibitorio -¿para qué escribirles, si sé que ninguno se dignará contestarme?- que suele frustrar las vocaciones de muchos jóvenes en países donde la literatura no significa gran cosa para la mayoría y sobrevive en los márgenes de la vida social, como quehacer casi clandestino.

Usted no ha experimentado esa parálisis puesto que me ha escrito. Es un buen comienzo para la aventura que le gustaría emprender y de la que espera -estoy seguro, aunque en su carta no me lo diga- tantas maravillas. Me atrevo a sugerirle que no cuente demasiado con ello, ni se haga muchas ilusiones en cuanto al éxito. No hay razón alguna para que usted no lo alcance, desde luego, pero, si persevera, escribe y publica, pronto descubrirá que los premios, el reconocimiento público, la venta de los libros, el prestigio social de un escritor, tienen un encaminamiento sui géneris, arbitrario a más no poder, pues a veces rehúyen tenazmente a quienes más los merecerían y asedian y abruman a quienes menos. De manera que quien ve en el éxito el estímulo esencial de su vocación es probable que vea frustrado su sueño y confunda la vocación literaria con la vocación por el relumbrón y los beneficios económicos que a ciertos escritores (muy contados) depara la literatura. Ambas cosas son distintas.

Tal vez el atributo principal de la vocación literaria sea que quien la tiene vive el ejercicio de esa vocación como su mejor recompensa, más, mucho más, que todas las que pudiera alcanzar como consecuencia de sus frutos. Esa es una de las seguridades que tengo, entre muchas incertidumbres sobre la vocación literaria: el escritor siente íntimamente que escribir es lo mejor que le ha pasado y puede pasarle, pues escribir significa para él la mejor manera posible de vivir, con prescindencia de las consecuencias sociales, políticas o económicas que puede lograr mediante lo que escribe.

La vocación me parece el punto de partida indispensable para hablar de aquello que lo anima y angustia: cómo se llega a ser un escritor. Es un asunto misterioso, desde luego, cercado de incertidumbre y subjetividad. Pero ello no es obstáculo para tratar de explicarlo de una manera racional, evitando la mitología vanidosa, teñida de religiosidad y de soberbia, con que la rodeaban los románticos, haciendo del escritor el elegido de los dioses, un ser señalado por una fuerza sobrehumana, trascendente, para escribir aquellas palabras divinas a cuyo efluvio el espíritu humano se sublimaría a sí mismo, y, gracias a esa contaminación con la Belleza (con mayúscula, por supuesto), alcanzaría la inmortalidad.

Hoy nadie habla de esta manera de la vocación literaria o artística, pero, a pesar de que la explicación que se ofrece en nuestros días es menos grandiosa o fatídica, ella sigue siendo bastante huidiza, una predisposición de oscuro origen, que lleva a ciertas mujeres y hombres a dedicar sus vidas a una actividad para la que, un día, se sienten llamados, obligados casi a ejercerla, porque intuyen que sólo ejercitando esa vocación -escribiendo historias, por ejemplo- se sentirán realizados, de acuerdo consigo mismos, volcando lo mejor que poseen, sin la miserable sensación de estar desperdiciando sus

vidas.*

No creo que los seres humanos nazcan con un destino programado desde su gestación, por obra del azar o de una caprichosa divinidad que distribuiría aptitudes, ineptitudes, apetitos y desganos entre las flamantes existencias. Pero, tampoco creo, ahora, lo que en algún momento de mi juventud, bajo la influencia del voluntarismo de los existencialistas franceses -Sartre, sobre todo-, llegué a creer: que la vocación era también una elección, un movimiento libre de la voluntad individual que decidía el futuro de la persona. Aunque creo que la vocación literaria no es algo fatídico, inscrito en los genes de los futuros escritores, y pese a que estoy convencido de que la disciplina y la perseverancia pueden en algunos casos producir el genio, he llegado al convencimiento de que la vocación literaria no se puede explicar sólo como una libre elección. Ésta, para mí, es indispensable, pero sólo en una segunda fase, a partir de una primera disposición subjetiva, innata o forjada en la infancia o primera juventud, a la que aquella elección racional viene a fortalecer, pero no a fabricar de pies a cabeza.

Si no me equivoco en mi sospecha (hay más posibilidades de que me equivoque de que acierte, por supuesto), una mujer o un hombre desarrollan precozmente, en su infancia o comienzos de la adolescencia, una predisposición a fantasear personas, situaciones, anécdotas, mundos diferentes del mundo en el que viven, y esa proclividad es el punto de partida de lo que más tarde podrá llamarse una vocación literaria. Naturalmente, de esa propensión a apartarse del mundo real, de la vida verdadera, en alas de la imaginación, al ejercicio de la literatura, hay un abismo que la gran mayoría de seres humanos no llega a franquear. Los que lo hacen y llegan a ser creadores de mundos mediante la palabra escrita, los escritores, son una minoría, que, a aquella predisposición o tendencia, añadieron ese movimiento de la voluntad que Sartre llamaba una elección. En un momento dado, decidieron ser escritores. Se eligieron como tales. Organizaron su vida para trasladar a la palabra escrita esa vocación que, antes, se contentaba con fabular, en el impalpable y secreto territorio de la mente, otras vidas y mundos. Ese es el momento que usted vive ahora: la difícil y apasionante circunstancia en que debe decidir si, además de contentarse con fantasear una realidad ficticia, la materializará mediante la escritura. Si decide hacerlo, habrá dado un paso importantísimo, desde luego, aunque ello no le garantice aún nada sobre su futuro de escritor. Pero, empeñarse en serlo, decidirse a orientar la vida propia en función de ese proyecto, es ya una manera -la única posible- de empezar a serlo.

¿Qué origen tiene esa disposición precoz a inventar seres e historias que es el punto de partida de la vocación de escritor? Creo que la respuesta es: la rebeldía. Estoy convencido de que quien se abandona a la elucubración de vidas distintas a aquella que vive en la realidad manifiesta de esta indirecta manera su rechazo y crítica de la vida tal como es, del mundo real, y su deseo de sustituirlos por aquellos que fabrica con su imaginación y sus deseos. ¿Por qué dedicaría su tiempo a algo tan evanescente y quimérico -la creación de realidades ficticias- quien está íntimamente satisfecho con la realidad real, con la vida tal como la vive? Ahora bien: quien se rebela contra esta última valiéndose del artilugio de crear otra vida y otras gentes puede hacerlo impulsado por sinnúmero de razones. Altruistas o innobles, generosas o mezquinas, complejas o banales. La índole de ese cuestionamiento esencial de la realidad real que, a mi juicio, late en el fondo de toda vocación de escribidor de historias no importa nada. Lo que importa es que ese rechazo sea tan radical como para alimentar el entusiasmo por esa operación -tan quijotesca como cargar lanza en ristre contra molinos de viento- que consiste en reemplazar ilusoriamente el mundo concreto y objetivo de la vida vivida por el sutil y efímero de la ficción.

Página siguiente