10

Robert Kennedy, cuya casa de veraneo está a unos doce kilómetros de mi residencia habitual, sufrió un atentado hace dos noches. Murió anoche. Así fue.

Martin Luther King sufrió un atentado hace un mes. También murió. Así fue.

Y cada día, mi gobierno me pasa cuentas de los cadáveres logrados por la ciencia militar en Vietnam. Así es.

Mi padre, que murió hace muchos años por causas naturales, era un hombre tranquilo. Tenía una importante colección de armas de fuego y me la legó. Se están enmoheciendo.

En Tralfamadore, según dice Billy Pilgrim, a nadie le interesa Jesucristo. La figura terrestre que más se compenetra con la mentalidad tralfamadoriana es Charles Darwin, quien enseñó que los que mueren están hechos para morir, y que cada cadáver es un progreso.

La misma idea aparece en El gran tablero, de Kilgore Trout. Las criaturas del platillo volante que capturan al héroe de Trout le preguntan por Darwin. Y también le preguntan por el golf.

Si es cierto lo que Billy Pilgrim aprendió de los tralfamadorianos —que siempre viviremos—, no importa lo muertos que algunas veces parezcamos estar. No es que la idea me seduzca, la verdad. Pero, sea como fuere, si resulta cierto que me voy a pasar la eternidad visitando momentos y más momentos, me siento agradecido de que haya tantos momentos buenos.

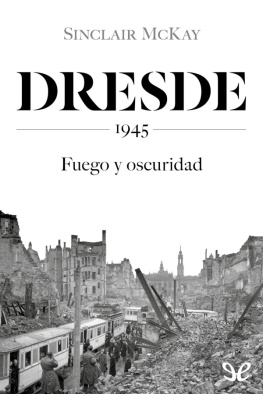

Uno de los mejores que recientemente he vivido ha sido mi viaje a Dresde con mi viejo camarada de guerra, O’Hare.

Tomamos un avión húngaro en Berlín Oriental. El piloto llevaba un gran mostacho, se parecía a Adolph Menjou y fumaba un cigarro habano mientras cargaban el avión de combustible. Cuando el avión despegó, nadie ordenó que nos pusiéramos los cinturones.

Luego, una azafata nos sirvió pan de centeno, queso, mantequilla y vino blanco. Mi mesilla plegable no quería abrirse. Entonces la azafata fue en busca de una herramienta y regresó con un abrelatas. Logró arreglar la mesilla.

Aparte de O’Hare y yo, en el avión sólo iban seis pasajeros. Hablaban distintas lenguas y también se lo pasaban bien. A nuestros pies estaba Alemania Oriental, con las luces encendidas. Me imaginé a mí mismo lanzando bombas hacia aquellas luces, aquellos pueblos y aquellas ciudades.

O’Hare y yo jamás confiamos en hacer dinero, y he aquí que los dos nos encontramos en buena posición.

—Si alguna vez vas por Cody, Wyoming —le dije perezosamente—, pregunta por Wild Bob.

O’Hare llevaba consigo una pequeña libreta de notas donde venían las tarifas postales, las distancias en avión, las altitudes de los montes más importantes y otros datos de interés internacional. Ahora buscaba la cantidad de habitantes que tenía Dresde, pero no estaba en la agenda. En cambio, encontró esto, que me dio a leer:

«En el mundo nacen un promedio de 324.000 niños por día. Al mismo tiempo mueren, aproximadamente: unas 10.000 personas de hambre o por deficiencias de nutrición y otras 123.000 por otras causas. Así pues, resulta que cada día hay en el mundo 191.000 personas más. El Departamento de Estadísticas de Población predice que la población total del mundo sobrepasará los 7.000.000.000 antes del año 2000.»

—Supongo que todos exigirán un mundo digno —dije.

—Supongo —convino O’Hare.

Mientras tanto, Billy Pilgrim también estaba viajando por el tiempo hacia Dresde. Pero no en el tiempo presente. Había retrocedido hasta 1945, dos días después de que la ciudad fuera destruida. Ahora Billy y el resto de los americanos caminaban hacia las ruinas, conducidos por guardianes. Yo estaba allí. O’Hare también estaba. Habíamos pasado las dos noches anteriores en el establo del albergue del ciego. Las autoridades nos encontraron allí y nos ordenaron lo que teníamos que hacer. Debíamos conseguir de nuestros vecinos picos, palas y toda clase de herramientas para cavar. Con estos utensilios fuimos hacia las ruinas, dispuestos a trabajar donde nos mandaran.

Los principales caminos que conducían a las ruinas estaban cortados por barricadas. Allí detenían a los alemanes. No se les permitía explorar aquella luna suya.

Prisioneros de guerra de muchos países se encontraron aquella mañana en tal o cual lugar de Dresde. Habían decretado que se cavara para rescatar los cadáveres. Así pues, empezamos a trabajar.

Billy se encontró cavando una fosa junto a un maorí, que había sido capturado en Tobruk. El maorí era del color del chocolate y llevaba tatuajes en forma de espiral en la frente y las mejillas. Billy y el maorí removían la inerte y seca tierra de aquella luna.

Los materiales estaban descompuestos. Continuamente había desprendimientos.

Se hicieron muchas fosas al mismo tiempo. Nadie sabía aún, en realidad, lo que teníamos que encontrar. La mayoría de agujeros no conducían a nada, o quizá a un pavimento o a una piedra tan grande que no podía moverse. No teníamos maquinaria. Ni siquiera caballos o mulas o bueyes con los que cruzar aquella superficie lunar.

Billy y el maorí, con la ayuda de otros prisioneros, hicieron un gran hoyo. Al fin, encontraron una techumbre de vigas de madera entrelazadas que, cubierta de piedras, formaba una cúpula accidental. Hicieron un agujero en la cúpula y se encontraron con que debajo sólo había un gran espacio a oscuras.

Un soldado alemán bajó a la oscuridad con una linterna, y desde dentro le dijo a su oficial que allí había docenas de cadáveres. Estaban sentados en los bancos. Quietos para siempre.

Así era.

El oficial mandó ensanchar la abertura de la cúpula e hizo colgar del agujero una escalerilla para poder sacar los cadáveres. Así se encontró la primera mina de cadáveres de Dresde.

Había centenares de refugios llenos de cadáveres esparcidos por todas partes. Al principio no olían mal, eran como personajes de un museo de cera. Pero después los cuerpos empezaron a corromperse y a descomponerse, y su hedor era parecido al del gas de mostaza y rosas.

Así era.

El maorí que había estado trabajando con Billy murió después de que le ordenaron bajar a uno de aquellos pozos para que trabajara allí. Se quedó hecho añicos de tanto vomitar.

Así fue.

Tuvieron que inventar una nueva técnica. No izaron más cadáveres. Los soldados, provistos de antorchas, los quemaban en el mismo sitio en que los encontraban. Era mucho más sencillo: sólo había que provocar un incendio sin siquiera necesidad de bajar.

Trabajando en aquellos lugares el pobre profesor de escuela superior, Edgar Derby, fue atrapado con una tetera que había tomado de las catacumbas. Fue arrestado por pillaje, juzgado y muerto.

Así fue.

En algún lugar, cerca de allí empezaba la primavera. Los refugios llenos de cadáveres fueron cerrados. Los soldados dejaron de luchar contra los rusos. En el campo, las mujeres y los niños hacían hoyos para enterrar las armas. Billy y el resto de su grupo fueron encerrados en unos establos de una casa de campo. Y una buena mañana al levantarse descubrieron que la puerta no estaba cerrada. En Europa, la Segunda Guerra Mundial había terminado.

Billy y el resto de los americanos salieron a vagabundear. Iban por una carretera sombreada. En los árboles empezaban a brotar las hojas. No había nadie ni pasaba nada. Sólo un vehículo, una carreta abandonada, tirada por dos caballos. La carreta era de color verde y tenía forma de ataúd.

Los pájaros trinaban.

Un pájaro le dijo a Billy Pilgrim: «¿Pío-pío-pi?»

El ganado muge,

El Niño se agita,

Pero Jesusito,

ni llora ni grita.

Título original: Slaughterhouse-Five or the Children’s Crusade

© 1969, Kurt Vonnegut

Traducción: Margarita García de Miró

Diseño de portada: emesalgado

Corrección de erratas: ojocigarro & evilZnake