AGRADECIMIENTOS

Esta novela se ha realizado gracias a las sugerencias y aportaciones de múltiples personas. En primer lugar, agradezco a Argentina Martínez, por compartir mil historias de mundos celtas a las orillas del Duero; a Natividad Lorenzo, por tantos años de libros e ideas; a María Molina, que escuchó muchas cosas que están presentes en este libro; a Pilar de Cecilia, que me ha enseñado a valorar la literatura y a creer en lo que escribo; a Carlos Pujol, quien, con su crítica exigente, ha hecho que dé lo mejor de mí misma; a Lourdes Álvarez por sus acertadas indicaciones estilísticas; a Mª José Peña por sus aportaciones sobre la Historia altomedieval; a Almudena Jiménez, a Pachi Sánchez y a María Victoria Arredondo, por sus ideas, ánimo y confianza; a mi hermano José María Gudín por sus oportunas indicaciones y por su paciencia; a mis sobrinos Adrián y María, que querían siempre oír el cuento de los celtas de su tía María.

Finalmente esta novela está dedicada a mi mejor crítico literario, mi madre, Mª Teresa Rodríguez-Magariños.

MARÍA GUDIN RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS, nació en Oviedo en 1962. Estudió Medicina en la Universidad complutense de Madrid, e hizo la especialidad de Neurología vía MIR. Premio «Alberto Rábano» 1992 a la mejor Tesis Doctoral en el área de Neurociencias. Ayudante de Investigación en el Instituto de ciencias Neurológicas de la Universidad McGill de Montreal (Canadá) en 1996. Ayudante de Investigación Clínica en la Unidad de Epilepsia del Hospital Clínico de San Carlos de 1993 a 1998.

Desde 1992 trabaja en el Hospital Ntra Sra. de Alarcos de Ciudad Real, ciudad donde reside. Colabora con diversas revistas científicas nacionales e internacionales. Es secretaria de la Sociedad Castellano-Manchega de Neurología y vocal Director del Boletín de la Liga Española Contra la Epilepsia. Además de sus obras científicas ha escrito dos novelas de ficción y relatos cortos.

Omma vincit amor

Virgilio

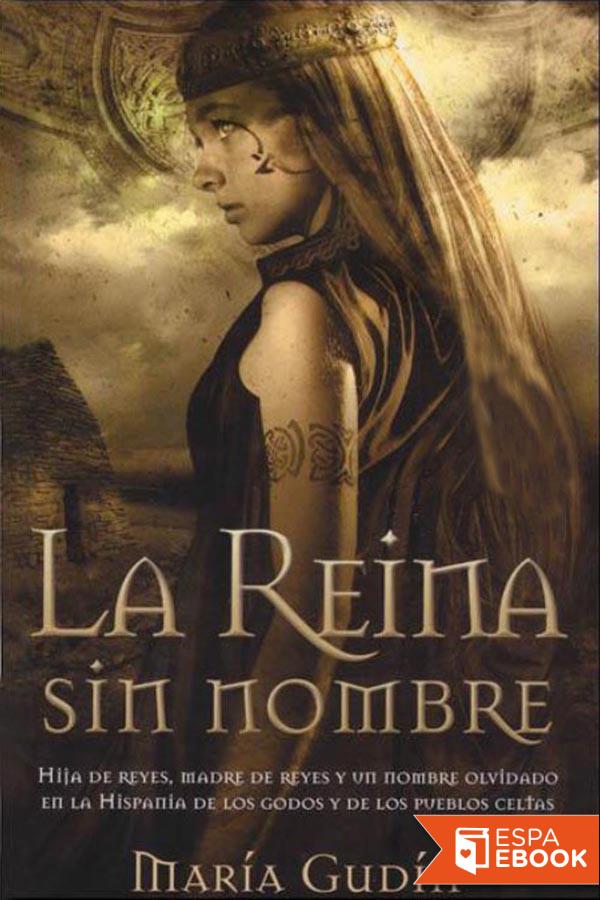

Título original: La reina sin nombre

María Gudín, 2006.

Editor original: Mística (v1.0 a v1.2)

ePub base v2.0

La España goda y la Francia merovingia.

Una niña huérfana es acogida por los albiones, un pueblo que en el siglo VI habitaba los montes del noroeste de España. Conocida por ellos como Jana, aprenderá los secretos de las artes curativas de la mano del druida Enol y participará activamente en los conflictos territoriales de su época. Su ímpetu la situará en el trono de Albión junto al rey Aster, su gran y único amor. No obstante, pronto descubrirá su ascendencia real y será reclamada y raptada por su verdadero pueblo: los godos.

María Gudín

La reina sin nombre

Trilogía Goda: Parte I

ePUB v1.2

Mística03.07.12

Colabora Ximena30

PRIMERA PARTE

BAJO UNA LUNA CELTA

I.

El cautiverio

Bajo una luna celta las sombras de los árboles se alargan hacia el valle. Herida y anhelante, rodeada de bosques en penumbra, espero su regreso. Sé que él no volverá. La luna produce claros en la espesura, atravesando las ramas de los robles renegridos. Huele a sangre y madera quemada. El lugar de mi niñez, ahora en ruinas, es un mundo de fantasmas donde la vida se ha esfumado. Tengo miedo y mis sentidos se embotan, pero el viento fresco y húmedo de la madrugada me devuelve a la realidad. Aún hay llamas en el antiguo castro, ya no hay gritos. Ayer los había. Las gentes que lo habitaban gritaban de odio, de miedo y de dolor. Maldecían a Lubbo. Las construcciones de piedra semicirculares, elípticas, cuadrangulares, han sido incendiadas y todavía arden, otras son como yesca de piedra roja. Sólo yo, escondida, custodiando la copa de Enol, me mantengo viva.

Dirijo mis pasos hacia la cañada del arroyo, camino cada vez más deprisa hacia donde el agua viva surge multisecular de la roca y forma un remanso. A lo lejos escucho cascos de caballos, ruidos de armaduras. Ellos posiblemente estarán al otro lado de la colina, y siento miedo, al llegar a la cumbre quizá puedan divisar mis vestiduras blancas, bajo la luna llena de invierno. Si eso ocurre todo habrá acabado.

En lo lejano aúlla un lobo.

Emprendo una carrera atropellada hacia el vado que cubren los robles aún incandescentes, hacia donde la piedra se abrirá salvadora. Las ramas de los árboles ocultan en parte mi figura, me agacho. Una mata de acebo, todavía verde, tiende sus ramas hacia el remanso del río. Me escondo tras ella.

En lo alto de la colina, los guerreros detienen su marcha y olisquean el viento. La luna, llena, alta en el cielo, ilumina con fuerza el valle.

Escondida en el suelo tras el acebo, contengo el aliento y me muevo hacia la roca plana tras la cascada, allí guardaré la copa. Es posible que al moverme, desde lo alto de la colina, los guerreros cuados me descubran, pero nada importa ya. El agua helada hiere mis manos, mis brazos níveos, mi blanca ropa. Tras ejecutar lo que Enol me indicó, muevo con gran esfuerzo la enorme roca e introduzco la copa, cerrando con dificultad la losa. Suspiro ante el esfuerzo, y tiemblo por la humedad fría que me atraviesa las ropas. Tras de mí, cae el agua, su ruido cubre mi respiración jadeante. Lentamente, encorvada, me retiro del manantial. Al fondo del estanque, en el agua ya mansa, la luna destella en mi pelo, trigo dorado, y lo transforma en plata. Ahora la cara que manifiesta el agua está herida, con restos de sangre y arañazos, y me es extraña. Cierro los ojos y escucho solamente el borboteo del agua viva cayendo. Un ruido, y al abrir los ojos, en el remanso se refleja la luz de la luna rebotando en la armadura de un guerrero. Tras de mí oigo un grito bronco y triunfal, y noto el dolor de un guante de hierro que coge mi cintura y me eleva hacia el cielo, por un segundo diviso la luna brillando en el agua, un golpe seco en el cráneo y todo cesa para mí.

El dolor y el frío me despiertan, soy un fardo cargado en una carreta, la sangre brota de mis manos atadas. Escucho las voces extrañas de un idioma desconocido. En el carro, sacos de bellotas y centeno; el centeno robado del poblado de Arán, de mi casa y de mis gentes.

Al ir recuperando la conciencia, la congoja regresa a mi ser. En el cielo, la luna va descendiendo, y desde mi corazón una plegaria se eleva a la deidad de la noche. Al lado del carro cabalga un guerrero, su casco terminado en una punta que brilla por el rayo de luna, de él salen mechones pardos en la noche. Es un hombre recio y barbudo. Mira al frente, hacia los otros hombres que escoltan al carro pero, de modo repentino, al percibir que le observo, gira la cabeza hacia la dirección donde me oculto. Cierro los ojos, y escucho el estallido de un latigazo y un grito que no puedo entender. Una voz de mando detiene el látigo y de mi captor sale un grito enojado. Se oyen risotadas y aquel rumor de voces extranjeras que me aterra. Me adentro en la inconsciencia y por ella cruzan a menudo las imágenes de un pasado que no ha de volver. No tengo nada, rota por dentro y herida por fuera. Nada aguardo del futuro. Adivino el lugar adonde me conducen los que destruyeron el poblado. En sus cascos brilla plata, el último rayo de luna.