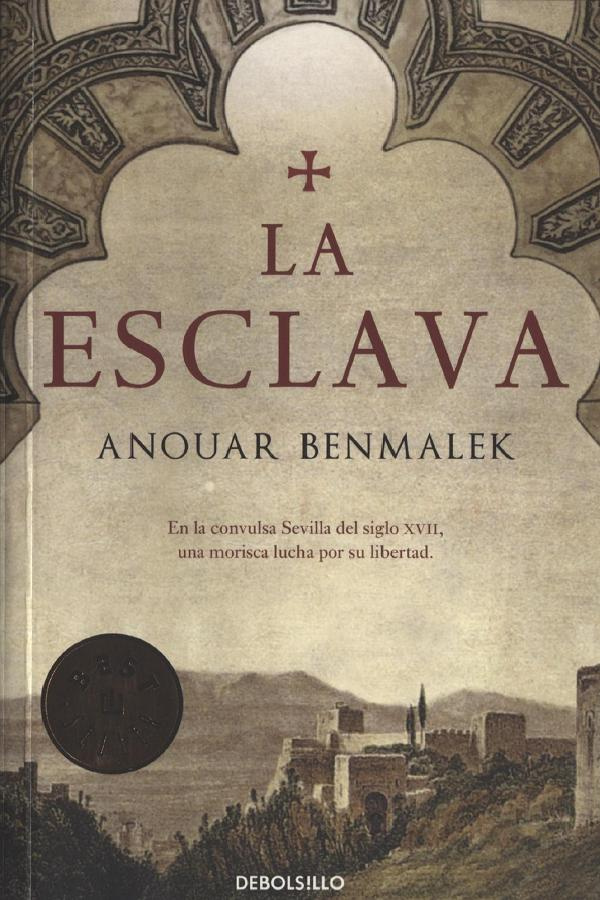

Anouar Benmalek

La esclava

Título original: Ô María

© 2009, Rosa Solà Maset, por la traducción

El autor agradece al Centro Nacional de las Letras

su inestimable ayuda en la redacción de esta obra.

¡Tú, oh muerte cruel!

Desearía que fueras un cordero.

Te conduciríamos con gran pompa al mercado

y el matarife lleno de alegría te despiezaría.

Oración del norte de África

A Jerónima la Zalemona,

que vivió en Torrellas (España) a finales del siglo XVI

y cuyo destino me sugirió en parte el de María

Sevilla, 1610

Mi madre era cruel y yo la quería como se quiere a un ángel. Ella, por su parte, me quería como se quiere a un bastardo: con amargura, con violencia, con odio a veces. Durante mi infancia sentí a menudo escapar de su mirada un reproche repentino («Pero ¿por qué viniste al mundo, bastardo?», gritaban entonces sus pupilas encogidas). Su amor, que luchaba contra la ira nacida en un pasado siempre presente, la obligaba enseguida a cerrar sus ojos acusadores. Sin saber cómo redimirse de esa bocanada de rencor hacia su hijo, me abrazaba y me acariciaba furtivamente el pelo. Falta de palabras de nuevo para pedirme perdón, acababa rechazándome o dándome un bofetón del que se arrepentía de inmediato y que incrementaba su exasperación.

Creo sin embargo que ninguna mujer me ha querido tanto. Ni me querrá tanto.

Mi madre era muy hermosa. Todos lo decían, a menudo en un tono de reprobación: era realmente demasiado hermosa. Y yo mismo, desde muy pequeño, tuve miedo de ese don del cielo. Éramos demasiado desgraciados y su belleza desentonaba en esa desgracia. Mi madre le había puesto los cuernos a mi padre -no a mi verdadero padre, sino al hombre con el que se había casado pocos meses antes de mi nacimiento- muchas veces. Él la adoraba y cerraba los ojos por miedo a perderla a pesar de los comadreos y las burlas de los vecinos, y a veces incluso de las amenazas. Ella no era feliz -¡qué va!-, pero ¿cómo decirlo?, siempre estaba alegre. Yo sabía que esa viveza la agotaba, desde luego, pero la sobrellevaba como si cualquier otra opción la abocara a la rabia y a la desesperación total. Hace solo dos meses que volví de Roma, y he recorrido la mitad de España como un loco. La euforia reina entre los cristianos viejos. La orden real de deportar a los moriscos de Castilla acaba de ser proclamada por los pregoneros, con el acompañamiento de timbales y oboes, en todas las ciudades y aldeas. Los moriscos tienen un plazo de tres días para reunirse en los lugares previstos; allí les conducirán a los puertos de embarque, desde donde viajarán a las costas de Berbería. Pasado ese plazo, cualquiera puede, en nombre de Su Majestad, detenerles o matarles. Asimismo se prohíbe a los proscritos, so pena de muerte, llevarse consigo oro o plata. La expulsión del reino de Valencia, donde más moriscos había y donde vivíamos cuando era niño, prácticamente ha terminado. Acabo de volver de ahí, pero no vi nada: era demasiado tarde. No encontré a ningún morisco de mi pueblo con el que poder hablar. Se cuentan casos de rebelión en algunas aldeas, de huidas a las montañas, de intentos desesperados de no embarcar en las galeras a punto de zarpar hacia tierras berberiscas. Todo eso ha sido aplastado con sangre por los temibles Tercios llegados como refuerzo de todos los rincones de España e incluso de Nápoles, Sicilia y Lombardía. El reino de Valencia ha quedado prácticamente purgado de la plaga morisca, esos judíos envenenados por el islamismo, como dicen aquí con una mueca parecida a la que se hace para escupir.

Me pregunto si los moriscos siguen siendo los míos, yo que desde la adolescencia me escondo tras una identidad falsa. Por otra parte, ¿acaso existo? Vivo tan disfrazado que una parte de mi alma, enferma de desconfianza, esconde secretos a la otra.

Pero no estoy aquí para complacer a aquellos que han sido expulsados de su casa, de su ciudad, de su país natal. ¡Que se vayan al infierno! No he hecho este viaje a través de Italia, Francia y España para sentir compasión por nadie más que por mi madre. Hace tres días que aguardo en esta maldita ciudad. La procesión de la decena de culpables por toda la ciudad, escoltada por los alabarderos y los jueces inquisitoriales a lomos de las mulas engualdrapadas de negro, el sábado; la interminable ceremonia de acusación en presencia de todos los notables y de sus esposas vestidas con verdugados de seda, el domingo, en la plaza mayor; la ejecución de la sentencia, este lunes.

La ciudad está decorada con fausto. De las fachadas cuelgan banderolas con una cruz entre una espada y una rama de olivo: las armas del rey y del Santo Oficio. Se rumorea que el soberano en persona tenía que presidir el ceremonial, pero que problemas de intendencia relacionados con la expulsión de los herejes mahometanos se lo han impedido. A pesar de ello, ha querido ofrecer, para la hoguera, un trozo de madera bendecido por el propio Papa. El marqués que ha traído de Madrid el valioso leño lo ha donado esta mañana con toda solemnidad al arzobispo entre los vítores de la multitud, y el prelado, tras una breve oración, lo ha entregado al jefe de los verdugos, quien finalmente lo ha colocado sobre uno de los haces de leña.

El de mi madre. ¿Quizá porque es la única mujer entre los ajusticiados y, por ello, la más culpable?

Nadie me conoce en este solar a las puertas de esta rica ciudad. Hacía tanto tiempo que no había visto a la mujer que me trajo al mundo… Ahora está ahí, delante de mí, a unos cien pasos, sobre el patíbulo. Aunque estoy sumergido entre la muchedumbre de espectadores, la veo y la oigo. Es la última a la que prenden fuego. Los harapos que la visten, probablemente espolvoreados con azufre para impresionar más al populacho, arden con una llama azulada. Como mi madre no tiene lengua, sus gritos recuerdan el gañido sordo de un cerdo cuando lo degüellan.

Salvo que aquí no degüellan, queman.

Mezclado con los olores de fajinas de olivo, cuerdas y desechos que el viento arrastra hacia nosotros, un nuevo olor me llega a la nariz. Es extraño: durante un breve instante, adelantándose a mi discernimiento, me trae el recuerdo de una comida de fiesta.

Y de repente quiero arrancarme la piel, los ojos, la cara entera. ¡Ese odioso olor a carne asada es el que desprende el cuerpo de mi madre!

Tengo sabor a vómito en los labios. No debo llorar, la muchedumbre está repleta de delatores y corro el riesgo de verme en ese mismo patíbulo.

– ¡Qué pena! ¡Una mujer tan hermosa!… -murmura alguien a mi lado en tono triste.

Su vecina le responde con aspereza al tiempo que le da un codazo:

– Cállate, idiota. ¡Podrían oírte! Si esa buscona está ahí con los demás es porque se lo merecía. Los nuestros saben bien lo que hacen con semejantes criaturas. Dicen que estaba tan embrujada que dormía con el Corán entre las piernas. Además, si Dios lo hubiera querido así, no habría ardido. ¿Has visto cómo se resistía la mala pécora?

– Supongo que tienes razón… -concede el hombre con voz ronca. Se acerca a la mujer y le susurra, travieso-: ¿Y tú, cómo te resistes, hermosa?

Intenta pasarle el brazo por la cintura.

La mujer se aparta con desgana y protesta en tono alegre:

– ¡Aquí no, estamos en público!

Me ahogo: un sollozo me obstruye la garganta, pero no puedo permitir que salga. Ha llovido y a la hoguera le ha costado prender. «Menos mal -murmura alguien-. Así la condenada tardará más tiempo en asarse.» Ahora el humo acre de la leña y el pelo quemado (¡es increíble: es el pelo de mi madre!) se ha adueñado del aire. Envuelta en volutas de humo, la mujer sigue viva, pues percibo sus innobles chillidos a pesar de los crujidos de la madera que estalla. Una ráfaga de viento barre el humo y revela a la ajusticiada. Sacudida por espasmos grotescos, estira el cuello para evitar la llama que le lame ya la base de los pechos. Bajo la mirada cuando el fuego le alcanza la mejilla derecha.

Página siguiente