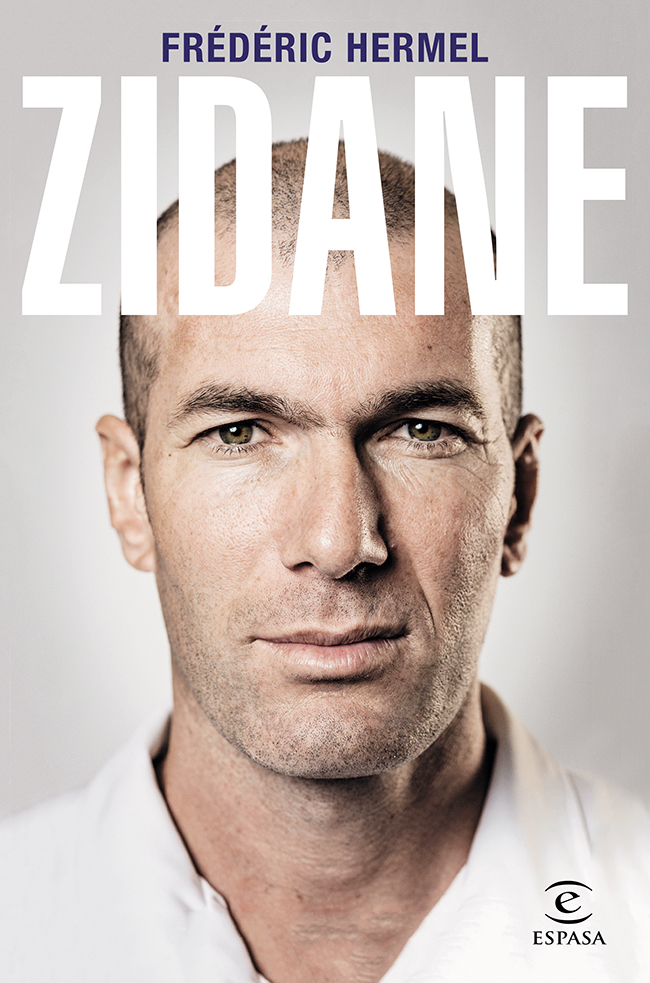

Talento es el deseo de hacer algo .

que ahí arriba hay una estrella que me protege .

P REFACIO

E L TIEMPO HA PASADO COMO POR ENCANTO

E ra un mes de julio como el de cada año en Madrid. Hacía calor, mucho calor. El polvo se levantaba bajo mis zapatos a cada paso en el aparcamiento de la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid. Estaba impaciente y mataba el tiempo dibujando formas esféricas en el suelo con la puntera de mi pie derecho. También intercambiaba algunas palabras con mis colegas españoles sin dejar de lanzar miradas furtivas y tensas en dirección a la puerta del vestuario. Esperando que no tardase en abrirse para dar paso al objeto de mi visita al feudo merengue. La única causa de mi espera nerviosa.

Era la vuelta a los entrenamientos para los futbolistas de camiseta blanca, y aquel verano de 2001 un recién llegado acaparaba una atención y una excitación que yo no había sentido hasta entonces. Unos días antes, Zinédine Zidane había llegado de Turín y firmado un contrato de cuatro años con el club de fútbol más famoso y admirado del planeta. Zizou, el Zizou de todos los franceses, el que me había hecho gritar de felicidad el 12 de julio de 1998 al marcar dos goles en la final del Mundial, había llegado a mi ciudad y ya había alterado enormemente mi existencia. En sólo unas horas, había pasado de corresponsal de información general a periodista deportivo. De hablar y escribir sobre la política española, los terroristas de ETA, los boicots de productos franceses y los hijos secretos de Julio Iglesias, a ser quien iba a seguir de cerca cada día las andanzas del ídolo de mi país natal.

Siempre me había encantado el fútbol, a pesar de mi incapacidad existencial para practicar con decoro deporte alguno. Quizá un poco de tenis de mesa en plena adolescencia, y pare usted de contar, pero en ningún caso aquella actividad preferida por mis colegas que consiste en meter una pelota en una portería sin utilizar ni la mano ni el brazo. Así que había aprendido a amar el fútbol con los ojos y con las vísceras, escuchando en la radio la narración de los partidos de mi querido y entrañable Racing Club de Lens y explotando de dolor el 8 de julio de 1982. Aquella noche, en la pantalla en blanco y negro del televisor familiar, había asistido a la más cruel y sanguinaria derrota de la Selección francesa, la del estadio Sánchez-Pizjuán de Sevilla ante la República Federal de Alemania, la de la agresión de Harald Schumacher a Patrick Battiston, la de los penaltis fallados por Didier Six y Maxime Bossis. Tenía doce años y no me liberaría de aquel batacazo, como tantos de mis compatriotas, hasta dieciséis años más tarde, gracias a un chaval de Marsella que respondía a dos iniciales fulgurantes. ZZ había lavado la afrenta y había brindado orgullo y alegría a una Francia unida.

Aquel era, pues, el personaje ya histórico al que estaba a punto de conocer personalmente, al que iba a «perseguir» a diario, sobre el que ejercería mi profesión en lo sucesivo. Yo era una absoluta nulidad a la hora de acariciar la pelota, pero me decía, para tranquilizarme, que no hacía falta ser un gran chef para saber si la sopa está demasiado condimentada.

Como el joven enamorado un poco torpe todavía que intenta abordar a la damisela de sus sueños, preparaba mis frases como si de escribir un soneto se tratara. Quería ofrecer una imagen de seriedad y seguridad en mí mismo. Que el icono de Francia entendiera a primera vista que acababa de entrar en mi territorio, en mi espacio madrileño, y que era mi deseo acogerle con educación, delicadeza y moderación. Divagaba perdido en mis pensamientos cuando apareció a tres metros de mí. Había llegado la hora. El primer instante de una historia cuyo contenido y longevidad ni él ni yo podíamos sospechar. Me acerqué, con la mano derecha lista para el saludo. Él la estrechó con delicadeza.

—Buenos días, Zinédine, soy Frédéric Hermel, corresponsal en Madrid de L’Équipe y de la radio RMC. Creo que a partir de ahora nos veremos a menudo.

—Sí, yo también lo creo, vamos a coincidir mucho…

Acompañó la frase con esa sonrisa que es propiedad exclusiva suya, consciente de la evidencia de una relación profesional que vivía sus primeros momentos. Acababa de ponerme la chaqueta de reportero acreditado, de fiel seguidor, de narrador de hazañas y desilusiones.

La canción de Jacques Bertin lo dice muy bien, «El tiempo ha pasado como por encanto», y dieciocho años después de aquel primer encuentro ahí seguimos. Los dos. Los cabellos ya delicados han huido de nuestros cráneos y algunos surcos asedian el contorno de nuestros ojos. Yo he ganado kilos. Él, no. Él tiene cuatro hijos. Yo un sobrino allá en el norte de Francia. Él sigue en el fútbol. Igual que yo. Le tengo afecto, y él a mí también, eso creo. Sí, han pasado dieciocho años por aquellas dos manos inseguras que se rozaron un mediodía abrasador en la capital española.