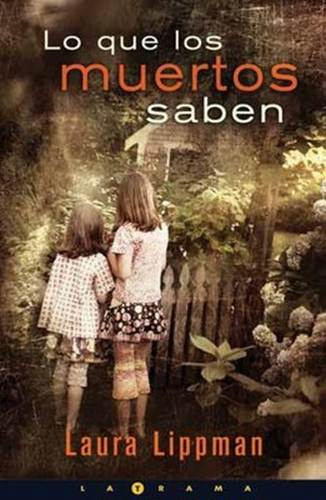

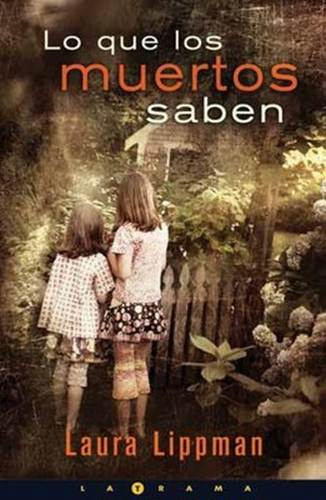

Laura Lippman

Lo que los muertos saben

Para Sally Fellows y Doris Ann Norris.

Pues los vivos saben que han de morir, mas los muertos nada saben, y no esperan recompensa, habiéndose perdido ya su memoria. Su amor y su odio y su envidia, todo ha terminado para ellos; no toman ya parte alguna de lo que sucede bajo el sol.

Eclesiastés,9, 56

Se le encogió el estómago cuando vio la torre de agua que, como una nave espacial recién llegada a la tierra, se elevaba por encima de los árboles quietos y desnudos. La torre de agua se había convertido en un punto de referencia del juego familiar, aunque no fuese el punto de referencia principal. En cuanto uno de ellos veía aquel disco blanquecino sobre sus patas flacas, sabían que tenían que estar preparados al igual que un atleta agachado con los pies en los bloques. «A sus puestos, preparados, listos… veo – veo…»

Al principio no era un juego. Avistar los grandes almacenes en la curva de la carretera de circunvalación era una suerte de concurso en el que ella sólo competía consigo misma, una manera de aliviar el tedio del largo regreso a casa desde Florida, dos días enteros en coche. Hasta donde le alcanzaba la memoria, la familia realizaba ese viaje cada año aprovechando las vacaciones de invierno, y eso que ninguno de ellos disfrutaba en lo más mínimo la visita a casa de la abuela. El apartamento de la abuela en Orlando era pequeño y maloliente, sus perros eran muy malos, sus comidas indigeribles. Todo el mundo se lo pasaba mal, incluso su padre, por mucho que fingiera disfrutar de la estancia, por mucho que se mostrase ofendidísimo si alguien se atrevía a insinuar siquiera que su madre era exactamente eso que ni él mismo podía negar: una mujer avara, extraña, antipática. Pero ni aun así lograba su padre disimular el alivio que sentía al acercarse de nuevo a casa, tanto que, al cruzar las sucesivas fronteras, cantaba alguna canción que hablara de cada uno de los estados por los que pasaban. «Georgia», gruñía, imitando la voz rasposa de Ray Charles. Pasaban la noche allí, en un anónimo hotel de carretera, y partían antes de que saliera el sol, y enseguida entraban en Carolina del Sur -de nuevo la letra de una canción, «¡No hay lugar más bello!»- y luego atravesaban los largos y lentos bosques de Carolina del Norte y Virginia, donde las únicas cosas interesantes eran, respectivamente, la parada para comer en Durham y las cajetillas de pitillos que bailaban en los carteles publicitarios a la entrada de Richmond. Hasta que por fin llegaban a Maryland, la maravillosa Maryland, «hogar, dulce hogar, Maryland», y apenas les quedaban setenta y cinco kilómetros, sólo otra hora de coche en aquel entonces. Ella había necesitado en ese día casi el doble de tiempo en la carretera atascada por los coches que volvían a casa después del día de trabajo, pero por fin comenzaba a haber menos tránsito, volvían a circular a una velocidad normal.

«Veo – veo…»

Los grandes almacenes Hutzler eran antiguamente la tienda más grande de la ciudad, y siempre señalaban la llegada de las Navidades poniendo una gigantesca chimenea de mentira sobre cuya repisa superior Santa Claus iniciaba un salto congelado que nunca terminaba de acabar. ¿Iba o venía?, se había preguntado ella de pequeña, y jamás logró encontrar la respuesta. Aprendió sin ayuda de nadie a vigilar la aparición de aquel rojo encendido que prometía la proximidad de su casa, de la misma manera que el vuelo de ciertas aves le decía al capitán de un barco que la playa ya estaba cerca. Había sido un ritual clandestino, parecido al de contar las líneas discontinuas de color blanco que iban desapareciendo bajo las ruedas delanteras del coche, una costumbre que siempre le sirvió para combatir el mareo que le producía el movimiento, un problema que no terminó de desaparecer del todo ni con los años. Ya de pequeña había sido una niña que mantenía un estricto silencio en relación con ciertas informaciones sobre sí misma, pues no quería que la gente pudiera confundir algunas de sus excentricidades, tal vez interesantes, con las costumbres compulsivas que hubiesen podido caracterizarla como una persona tan rara como, por ejemplo, la abuela. O, a fuerza de sincera, como su padre. A pesar de todo, la frase saltó cierto día a la superficie, feliz e inesperada, como otro fragmento de las conversaciones que ella sostenía consigo misma y que, de repente, se le escapaban en voz alta:

– ¡Veo los almacenes Hutzler!

Su padre, a diferencia de su madre y su hermana, captó al instante el significado de sus palabras. Su padre parecía siempre captar el verdadero significado de todo lo que ella decía, lo cual resultaba un alivio cuando aún era muy pequeñita, pero fue pareciéndole más atemorizador conforme fue creciendo. Lo malo es que su padre se empeñó en convertir aquel saludo suyo, aquel sentirse de nuevo en casa, en un juego, en un concurso, de manera que lo que había sido algo privado terminó siendo compartido por toda la familia. A su padre le gustaba eso de compartirlo todo, eso de coger lo privado y convertirlo en comunitario. Le parecían muy bien las típicas discusiones familiares interminables, lo que él llamaba «sesiones de jazz» para hacerse el moderno, y aprobaba una política de puertas sin pestillo y semidesnudeces despreocupadas, aunque mamá había conseguido que abandonara esa costumbre. Si tratabas de guardar alguna cosa para ti misma -tanto si se trataba de una bolsa de caramelos comprada con tu propio dinero como de un sentimiento que preferías no expresar- te acusaba de ser una acaparadora. Te obligaba a sentarte, te miraba a los ojos y te decía que las familias no funcionaban así. Una familia era un equipo, una unidad, un país, una parte de la identidad de ella que permanecería invariable durante el resto de sus días. «Cerramos las puertas de casa para los extraños -decía-, pero jamás las cerramos para ninguno de nosotros.»

Así que le robó eso de «¡Veo los almacenes Hutzler!» y se lo regaló a toda la familia, y les animó a todos a competir, a ver quién era el primero en decirlo. En cuanto el resto de la familia aceptó jugar a este juego, el último kilómetro y pico de la carretera de circunvalación fue un rato de suspense insoportable. Las dos hermanas estiraban el cuello, adelantaban el cuerpo todo lo que se lo permitían aquellos antiguos cinturones de seguridad que las sujetaban por la cintura, y que sólo se ponían cuando se trataba de un viaje muy largo. Así eran las cosas en aquellos tiempos: los cinturones de seguridad sólo se ponían para los viajes largos, no existían cascos para ir en bici, y los skateboards se hacían con pedazos de tablones llenos de astillas montados encima de un par de patines viejos. Sujeta por el cinturón de seguridad, notó ahora que el estómago le daba un vuelco y que el pulso se le aceleraba. ¿Y por qué? Por el vacío honor de ser la primera que decía en voz alta lo que ella había sido siempre la primera en pensar. Como ocurría con todos los concursos de su padre, no había premio ni objetivo. Como ya no estaba segura de ganar, hizo lo que siempre había hecho: fingió que no le importaba.

Y sin embargo ahí estaba de nuevo, sola, segura de ganar si quería, por vacía que fuese la victoria, y su estómago todavía le daba un vuelco, pues él no había llegado a saber que aquellos grandes almacenes acabaron desapareciendo, ahora ya hacía muchos años, y que todo lo que había en aquellos prados de tréboles había cambiado por completo. Había cambiado, sí, se había tornado más vulgar. Aquel edificio señorial y ajado que eran los almacenes Hutzler había sido reemplazado por la horterada de Valué City. Enfrente, del lado sur de la carretera, el restaurante Quality Inn se había metamorfoseado en uno de esos sitios de almacenaje a tanto el metro cúbico. Desde esa altura ya no se podía ver como antaño si Howard Johnson, el restaurante de pescado frito al que acudía la familia en pleno para cenar una vez por semana, seguía encontrándose en el cruce, pero imaginó que ya no estaba allí. ¿Acaso seguía habiendo un restaurante Howard Johnson en algún rincón del mundo todavía? ¿Acaso existía ella todavía? Sí y no.

Página siguiente