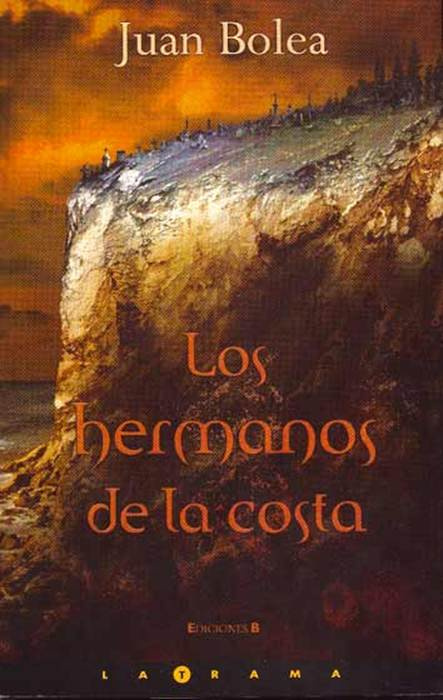

Juan Bolea

Los hermanos de la costa

Y si una nota falsa

el tímpano golpea,

al instante

este paraíso se precipita hacia la nada

EZRA POUND

Todavía era de noche cuando la subinspectora Martina de Santo, de la brigada de Homicidios de la Policía de Bolscan, abrió la verja del jardín de su casa y empezó a correr por el asfalto oscuro.

Las dos primeras semanas de aquel mes de diciembre habían resultado inusualmente cálidas, pero durante las madrugadas la temperatura descendía por debajo de los diez grados. La humedad y la niebla solían acompañar a las noches de invierno.

La subinspectora trotó con suavidad a lo largo de las calles del barrio alto, iluminadas por distantes farolas. Acelerando el ritmo, descendió la cuesta que comunicaba la zona residencial con las alamedas y el paseo marítimo, dispuesta a llegar hasta el puerto.

Desde hacía un par de semanas, había decidido alterar su recorrido habitual. Hasta entonces, invariablemente, se venía marcando como meta el Jardín Botánico, situado a unos tres kilómetros de su casa, en una rutinaria carrera de ida y vuelta.

El cambio de itinerario se debía a que en las últimas fechas había recibido una serie de amenazadoras llamadas anónimas. El comisario Satrústegui, a quien había decidido informar, le había aconsejado que modificase sus hábitos, a fin de prevenir cualquier sorpresa. Precaución que, había añadido el comisario, deberían tomar todos los agentes, en especial los que se hallaban implicados en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo; pero que luego, en la práctica, casi ninguno respetaba. De manera que, para evitar desagradables encuentros, pero sobre todo para acatar con su habitual disciplina las recomendaciones de su superior, Martina ya no corría hasta el Jardín Botánico. Lo hacía por los vecinos arrabales, entre sórdidos edificios levantados en los años sesenta para alojar a las remesas de emigración rural. O -y era éste ya su itinerario favorito-, hasta el puerto marítimo, donde la brisa salada se encargaba de despejar su cabeza.

Con la intención de no alarmarla, nada había dicho a Berta sobre esas amenazas, ni acerca de las cautelas que se estaba viendo obligada a respetar.

Su amiga acostumbraba a trabajar de noche. Se acostaba de madrugada, dormía un rato, hasta las ocho, y, una vez Martina, al regreso de su carrera, se había quitado la ropa y sumergido en la ducha, se levantaba de la cama justo para compartir con ella el desayuno. Berta se declaraba enemiga del ejercicio físico, por lo que jamás la acompañaba a correr. Debía seguir pensando que Martina se mantenía fiel a su recorrido hasta el Jardín Botánico, donde las hambrientas ocas y los cisnes la recibían batiendo alas en la sonoridad de la noche.

La subinspectora alcanzó la oscura alameda. La ciudad dormía.

Apenas algún coche circulaba por las calzadas, brillantes de rocío. Protegidos con fosforescentes monos, los peones del último turno de limpieza vaciaban los contenedores de basura en la trituradora hidráulica del camión.

Un borracho trajeado como un aristócrata, pero que no estaba en condiciones de encontrar su coche, daba tumbos entre canción y canción.

Martina orilló la fortaleza de San Sebastián, contra cuyas murallas rompía el sordo sonido de las olas, y entró en el recinto portuario. El vigilante la conocía, y le permitió pasar.

La espesa niebla difuminaba el perfil de los mercantes y los ferrys costeros de la Compañía Marítima del Norte. Hacía invisibles los cascos de los petroleros anclados en la rada, y disipaba tras una láctea sombra el transatlántico que cubría la ruta americana.

Entre containers y grúas, sorteando los norays y las gruesas sogas de amarre, la subinspectora siguió trotando por la dársena. Lo hacía cada vez más rápido, alargando la zancada y avivando la respiración.

Dejó atrás el astillero, cuyos trabajadores se hallaban en huelga porque el gobierno, en su política de reconversión industrial, acababa de anunciar su propósito de despedir a centenares de ellos, y siguió hasta la punta del espigón, a cuyo abrigo se resguardaba el puerto pesquero.

A esa temprana hora, la lonja registraba una colorida actividad. Empapada en sudor, Martina se dejó caer en un banco de la taberna y sacó una pitillera de la cazadora que se ponía para correr sobre sus camisetas ibicencas, fetiches de su época bohemia, cuando nada podía hacerle predecir que acabaría convirtiéndose en una mujer policía. Encendió un cigarrillo y esperó a ser atendida.

La tabernera, una rolliza mujer que se levantaba a medianoche para servir bocadillos y aguardientes a las tripulaciones que retornaban a puerto, no necesitó preguntarle. Saludó con un movimiento de cabeza a aquella delgada y solitaria atleta y, sin preguntarle, porque siempre pedía lo mismo, le puso delante una coca-cola y un taco de tortilla de patata pinchada con un palillo sobre una rebanada de pan. Martina devoró la tortilla, bebió la mitad del refresco y terminó su cigarrillo disfrutando de una abrasiva sensación en sus bronquios, dilatados por el ejercicio.

– Esto es vida -murmuró, satisfecha.

Cuando sintió que sus músculos se enfriaban, pagó y retomó su carrera por el malecón.

Un débil amanecer teñía de azul cobalto la negrura del agua. Las gaviotas se arremolinaban a la espera de los desechos que los pescadores arrojarían por las bordas.

Algunos pesqueros habían atracado ya. Sus marineros descargaban cajas, recogían redes, baldeaban las cubiertas con ganas de desembarcar y regalarse un orujo en la taberna. A la subinspectora comenzaban a resultarle familiares sus caras, y también los nombres de los barcos: Senon, Bogatín, Carolo… y su preferido, un barquito precioso, pintado de amarillo, que, pese a llamarse Amargura, jamás, según le había asegurado su patrón, había sufrido el menor percance.

Pero la embarcación que en esos momentos, a las siete en punto de la mañana del lunes 19 de diciembre de 1983, entre las espirales de niebla, enfilaba la bocana, le resultó desconocida.

Era un destartalado lanchón, ancho de amura, sin mástiles; poco marinero, en apariencia. Martina dedujo que debía estar destinado al transporte de abastecimientos, como aquellas gabarras que, en los viejos tiempos de la navegación fluvial, con anterioridad a la construcción de las grandes presas, remontaban el curso bajo del río. No resultaba frecuente, en aquella parte de la costa, avistar una embarcación como ésa. La subinspectora sintió curiosidad, y se detuvo para contemplarla mejor.

A bordo no distinguió a nadie. Supuso que su timonel gobernaba desde la cabina del puente, elevado sobre una cubierta ancha y en parte entoldada.

La barcaza fue maniobrando hasta mostrar su popa, pintada, como el resto del casco, en rojo escarlata. Cuando el motor se detuvo, el viento del amanecer siguió agitando el toldo de la cubierta, que era también rojo, pero de un tono afresado, descolorido por el sol.

Una tosca figura de madera decoraba la proa a modo de mascarón. La subinspectora observó sus rasgos, como inspirados en un ángel ciego, y la cola de pez debajo de la cintura.

El timonel, cuya inmóvil silueta, tocada con una gorra, se recortaba en la cabina, no parecía decidirse a abandonar el puente. Martina esperó todavía medio minuto, pero después retomó su carrera y, a buen ritmo, se fue alejando del malecón. Tuvo que sortear las cajas de pescado fresco que desfilaban hacia la lonja destilando un agüilla sucia de sangre, con olor a mar cautivo y a sal, y ya no volvió la vista atrás.

Página siguiente