que me acompañó a Esparta.

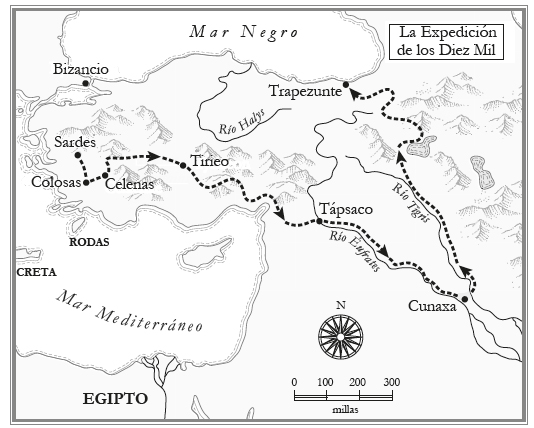

En 401 a. C., el rey persa gobernaba un imperio

con cincuenta millones de súbditos… e inmensos ejércitos.

y Atenas lograron derrotar a los persas.

PRÓLOGO

E n Babilonia, los estorninos, con los picos abiertos por el calor, mostraban sus oscuras lenguas. Tras las inmensas murallas de la ciudad, el sol caía implacable sobre quienes trabajaban en los campos, hundiéndolos bajo un calor plomizo.

El Gran Rey avanzaba por el medio de la calzada con la piel brillante, si bien su hijo no sabía si era a causa del sudor o si la llevaba untada en aceite. La barba de su padre resplandecía en prietos rizos negros, un rasgo tan característico de él como el perfume a rosas o el largo abrigo de ricos retales que vestía.

El aire olía a piedra caliente y a cipreses, que parecían clavarse como puntas de lanza en el cielo. Las calles de los alrededores se habían vaciado por completo. No quedaba en ellas ni un alma, ni un solo niño o anciana, ni un triste pollo que picoteara en la tierra que los soldados imperiales habían despejado para dejar paso al rey. Era tal el silencio que el muchacho oía el trino de los pájaros.

La calle de Ningal se había cubierto con una gruesa alfombra verde hecha de mullidas hojas de palmera. Ningún olor desagradable interrumpiría su conversación ni distraería al padre de aquel momento de instrucción. Su objetivo era la mismísima supervivencia de su estirpe y había prohibido toda presencia de cortesanos o espías para impedir que oyeran lo que tenía que decir. Sus capitanes atribuían a un mero capricho del monarca el que los hubiera enviado a despejar los barrios a ambos lados mucho antes del amanecer, pero lo cierto es que había que evitar que las palabras que iba a pronunciar llegaran a oídos indebidos. El rey sabía que su corte estaba plagada de oídos indiscretos. Había demasiados pequeños sátrapas, demasiados reinados cuyas coronas había aplastado bajo sus sandalias. Noventa gobernantes pagaban a sus espías para que mantuvieran los oídos bien aguzados, mientras que un millar de cortesanos bregaban por mejorar de posición. El mero hecho de caminar a solas con su hijo, como podía hacer cualquier pastor, se había convertido en un lujo equiparable a los rubíes, tan valioso como los daricos, las gruesas monedas de oro con la estampa del rey Darío que circulaban por todo el imperio.

Mientras caminaban, el muchacho miraba de soslayo a su padre, a quien admiraba y en quien confiaba plenamente. El joven Artajerjes andaba al paso del rey, dando pequeños saltos de vez en cuando para mantener el ritmo. Darío parecía ajeno a ello, si bien Artajerjes sabía que a su padre rara vez le pasaba algo desapercibido. El secreto de su largo reinado radicaba en su sabiduría. Si alguien le hubiera pedido su opinión, el muchacho habría asegurado que su padre no se había equivocado nunca.

En los días que pasaba en la corte, el rey se reunía con sus señores más poderosos, con comandantes de ejércitos integrados por decenas de miles de soldados y hombres que gobernaban tierras de jade y marfil que se extendían hasta la luna. Darío los escuchaba mientras se acariciaba la barba hasta acabar con los dedos brillantes por la grasa, se frotaba el pulgar contra el índice o tomaba una uva del cuenco dorado que sostenía un esclavo arrodillado a sus pies. De este modo analizaba en profundidad cada problema, mientras sus asesores lo sopesaban y debatían. Artajerjes aspiraba a desarrollar su extraordinaria perspicacia, de manera que escuchaba y aprendía.

En la ciudad se respiraba la tranquilidad que solo pueden conseguir miles de soldados amenazando cuellos con cuchillos. Los generales sabían que la ira del monarca caería sobre sus cabezas si algo lo molestaba, de manera que padre e hijo caminaban como si fueran las dos únicas personas sobre la faz de la tierra mientras el polvo, el calor y el sol se aposentaban, con el alivio que ello comportaba tras el intenso calor del día.

–Antaño, Babilonia fue el corazón de un imperio, de un gran imperio –explicó el rey Darío con una voz amable, más propia de un maestro que de un guerrero.

Su hijo alzó la vista hacia él, con un destello en los ojos.

–Pero Persia es aún más grande –dijo Artajerjes.

Su padre sonrió orgulloso.

–¡Por supuesto! En todos los sentidos. Persia es una docena de veces más grande que las antiguas ambiciones de Babilonia. Las fronteras de mi imperio no podrían recorrerse a pie en toda una vida…, ni en dos ni en tres. Sin embargo, no fue algo que me dieran, hijo. Cuando murió mi padre, la corona recayó en mi hermano, quien la aceptó antes de que las lágrimas se le hubieran secado en el rostro y gobernó solo un mes antes de ser asesinado.

–Y tú lo vengaste matando a quien le dio muerte –dijo Artajerjes, con la intención de complacer a su padre.

El rey se detuvo y volvió el rostro hacia el sol, entornando los ojos para ver mejor sus recuerdos.

–Así fue. Cuando el sol despuntó aquel día, éramos tres hermanos. Aquella noche solo quedaba yo…, salpicado de sangre, pero convertido en rey.

Darío se llenó de aire el pecho, lo que hizo que los retales de su abrigo crujieran sobre las delicadas sedas de las ropas que vestía. Su hijo se enderezó, imitándolo de manera consciente. Artajerjes no sabía por qué su padre lo había reclamado a su lado y por qué incluso los célebres guardias Inmortales estaban fuera de la vista aquel día. Su padre no confiaba en nadie, o eso decían, y sin embargo allí estaba, caminando a solas con su primogénito y heredero. A sus catorce años, aquel hecho henchía a Artajerjes de orgullo y felicidad.

–Un rey necesita más de un hijo –prosiguió su padre–. La muerte llega de súbito, como un viento del desierto que se eleva sin previo aviso. Puede provocarla un traspié de un caballo o el desliz de un cuchillo, un veneno o una traición, una carne en mal estado, unas fiebres o los djinns. En un mundo así, un rey con un solo hijo supone un desafío tanto para los dioses como para sus enemigos.

Darío siguió avanzando, con las manos entrelazadas tras la espalda y obligando al joven a caminar a paso ligero para mantener su ritmo. Mientras Artajerjes se esforzaba por darle alcance, su padre continuó:

–Sin embargo, si ese primer hijo, el más amado de los niños, sobrevive y se convierte en un hombre, se inicia un juego distinto. Si tiene hermanos entonces, tan vitales en los años previos, estos se convierten en las únicas personas que pueden arrebatárselo todo.

–¿Ciro? –preguntó Artajerjes de súbito. Pese a su precaución y a la admiración que sentía por su padre, la idea de que su hermano pequeño pudiera convertirse algún día en su enemigo hizo que le centellearan los ojos, divertido–. Padre, Ciro nunca me haría daño.

Su padre dio media vuelta en seco. Los retales de su abrigo se alzaron como el caparazón de un escarabajo a punto de echar a volar.

–Tú eres mi hijo y mi heredero. Si mueres, Ciro será rey. Ese es su objetivo. –El rey se dejó caer sobre una rodilla y agarró las manos del muchacho entre las suyas–. Portarás mi corona, te lo prometo. Pero Ciro… es un guerrero nato. Solo tiene trece años, pero cabalga tan bien como mi propia guardia. ¿Has visto cómo lo admiran? El mes pasado lo llevaron a hombros alrededor del patio del palacio cuando atravesó un pájaro en pleno vuelo con su arco y flecha. –El rey respiró hondo, como si quisiera que Artajerjes entendiera la situación–. Hijo mío, yo os amo a ambos, pero cuando esté en mi lecho de muerte, cuando mi imperio se sume en el silencio y el duelo, ese último día le ordenaré venir a casa… y tendrás que darle muerte. Porque si permites que siga con vida después de eso, estoy convencido de que te matará.