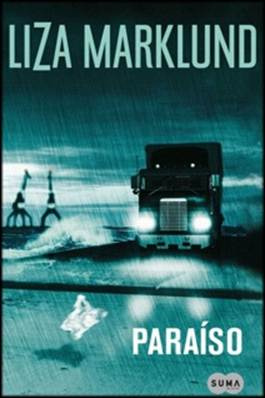

Annika Bengtzon 02

© 2000, Liza Marklund

Título original: Paradiset

© De la traducción: Christian Kupchik

Se acabó, pensó. De modo que esto es morir. Se golpeó la cabeza en el asfalto, la conciencia comenzó a diluirse. El terror desapareció junto con los sonidos. Se hizo la calma.

Las ideas le llegaban serenas y claras. El vientre y el sexo se apretaban contra la tierra, hielo y grava en el pelo y la mejilla.

Qué extraña es la vida. Es tan poco lo que puede preverse… ¿Quién iba a imaginar que sucedería aquí? En una costa extraña, en el lejano norte.

Entonces volvió a ver al chico delante de ella, con los brazos extendidos; la invadió el terror, oyó los disparos y se sintió abrumada por sus fallos.

Perdóname, susurró. Perdona mi cobardía, mis lamentables defectos.

De pronto, volvió a notar el viento. Le tiraba de su enorme bolso, le hacía daño. Tornaron los sonidos y le dolía un pie. De nuevo fue consciente del frío y la humedad que le atravesaban los vaqueros. Sólo había resbalado, no la había alcanzado el proyectil. La mente se le quedó en blanco otra vez. Sin pensamientos.

Tengo que escapar.

Con esfuerzo, logró ponerse a cuatro patas, pero el viento la derribó nuevamente; haciendo un esfuerzo, volvió a levantarse. Los edificios de los alrededores hacían imprevisibles las rachas de viento, que golpeaban desde el mar y por las calles con implacable furia.

Tengo que salir de aquí. Ahora mismo.

Sabía que el hombre acechaba a sus espaldas. Le cerraba el camino de vuelta a la ciudad. Estaba atrapada.

No puedo permanecer aquí, bajo esos focos. Tengo que salir de aquí. ¡Tengo que escapar!

Otra ráfaga de viento la dejó sin aliento. Le costaba respirar, se dio la vuelta. Más focos, amarillos, doraban los destartalados alrededores. ¿Adónde iría?

Agarró el bolso y corrió con el viento de espaldas hacia un edificio que había junto al agua. A un lado, una plataforma de carga, trastos barridos por el viento, hasta el suelo. ¿Qué era aquello? ¿Una escalera? Una chimenea. Muebles. Una silla ginecológica. Un viejo modelo Ford T. El cuadro de mandos de un avión militar.

Lanzó el bolso sobre la plataforma y a continuación se subió a ella. Se abrió camino entre bañeras viejas y pupitres de escuela, y encontró un escondite detrás de un viejo escritorio.

Aquí me encontrará, pensó ella. Sólo es cuestión de tiempo. Nunca se rendirá.

Estaba en cuclillas, balanceándose, jadeando, empapada de sudor y por la nieve medio derretida. Comprendió que había caído en una trampa. No tenía escapatoria. Lo único que él tenía que hacer era acercarse a ella, apuntarle con la pistola a la nuca y apretar el gatillo.

Espió desde detrás del escritorio. No vio nada, sólo hielo y almacenes bañados con la luz dorada de los focos.

Tengo que esperar, pensó. Tengo que saber dónde está. Luego procuraré escabullirme.

Al cabo de unos minutos empezaron a dolerle las corvas. Se le habían entumecido los muslos y la parte inferior de las piernas, tenía un dolor punzante en los tobillos, sobre todo en el izquierdo. Debió de torcérselo al caer. De la herida de la frente le resbalaban gotas de sangre que caían en la plataforma.

Entonces le vio. Estaba junto al borde del muelle, a unos tres metros de distancia, oscuro su nítido perfil contra la luz amarilla. El viento llevó hasta ella su susurro.

– Aida.

Retrocedió y cerró los ojos con fuerza, haciéndose pequeña, como un animal. Invisible.

– Aida, sé que estás ahí.

Ella respiraba con la boca abierta, silenciosamente. A la espera. El hombre tenía el viento de su parte, amortiguándole los pasos. Cuando ella volvió a levantar la vista, él caminaba junto a la valla al otro lado de la ancha calle, sujetando el arma discretamente por dentro de la chaqueta. Ahora respiraba más deprisa, con jadeos entrecortados; se estaba mareando. Cuando el hombre desapareció al doblar la esquina y entrar en el almacén azul, ella se levantó, saltó al suelo y echó a correr. Retumbaban sus pisadas; ese viento traicionero. El bolso le rebotaba en la espalda, el pelo en los ojos.

No oyó el disparo, pero notó que la bala le pasaba silbando junto a la cabeza. Empezó a zigzaguear, siguiendo una pauta brusca e ilógica. Otro silbido, otro giro.

De pronto se le agotó la tierra allí donde comenzaban los dominios del furioso mar Báltico. Olas grandes como velas, cortantes como el cristal. Sólo vaciló un momento.

El hombre llegó hasta el borde desde donde la mujer se había tirado y escudriñó por encima del agua. Arrugó el entrecejo, con el arma lista, tratando de avistar su cabeza entre las olas. Inútil.

Ella nunca lo conseguiría. Demasiado frío; el viento, demasiado intenso. Demasiado tarde.

Demasiado tarde para Aida de Bijelina. Creció demasiado. Estaba demasiado sola.

El hombre permaneció allí durante un rato, dejando que le mordiera el frío. El viento le daba de frente; le arrojaba trozos de hielo directamente a la cara.

El sonido del camión que arrancaba a sus espaldas se perdió, no le llegó nunca. El inmenso vehículo se alejó bajo la luz dorada, silenciosamente, sin dejar rastro.

No soy una persona malvada

Soy producto de mis circunstancias. Todos los seres humanos nacen a la misma vida, lo diferente son las circunstancias: genéticas, culturales, sociales.

He matado, es verdad, pero eso no tiene importancia ahora. La cuestión es si esa persona que ya no vive mereció vivir alguna vez. Yo tengo mi punto de vista y es posible que no coincida con el de nadie más.

Puede que se me considere violento, lo cual no necesariamente tiene algo que ver con el mal. La violencia es poder, de la misma manera que el dinero o las influencias. Quien elige utilizar la violencia como instrumento, puede hacerlo sin maldad. Sin embargo, eso tiene un precio.

Emplear la violencia no es gratis, tienes que empeñar el alma. A partir de ahí, las apuestas son altas, pero yo no tenía mucho que perder.

El vacío se llena con las condiciones necesarias que justifican el empleo de la violencia: la maldad es una de ellas, la desesperación otra, la venganza una tercera, la furia una cuarta, el deseo de los enfermos.

No soy una persona malvada.

Soy producto de mis circunstancias.

El guardia de seguridad estaba alerta. La devastación ocasionada por el huracán de la noche anterior se veía por todas partes: árboles arrancados de cuajo, trozos de chapa de los tejados, piezas dispersas de los almacenes.

Cuando llegó al recinto de Frihamnen, dio un frenazo. En el espacio abierto que daba al mar, pudo distinguir el interior de una cabina de avión, material hospitalario variado y partes de un cuarto de baño. Al guardia le llevó unos segundos darse cuenta de lo que estaba viendo: eran los restos del almacén de escenografía de la Televisión Sueca.

No vio a los muertos hasta después de apagar el motor y quitarse el cinturón de seguridad. Curiosamente, no sintió pánico ni miedo, sino auténtica sorpresa. Los cadáveres, vestidos de negro, estaban tirados delante de una escalera rota y en desuso que perteneció a una vieja serie de televisión. Incluso antes de bajarse del coche, supo que esos hombres habían sido asesinados. No era necesario ser un genio de la deducción para darse cuenta. Les faltaban partes del cráneo y algo pegajoso se había derramado sobre el asfalto helado.

Sin pararse a pensar en su propia seguridad, el guardia salió de su vehículo y se acercó a los hombres. Estaban a pocos metros de distancia. Su reacción fue casi de asombro. Los cuerpos tenían un aspecto extraño, como si fueran hermanos pequeños de Marty Feldman: con los ojos parcialmente fuera de sus órbitas y la lengua colgando. Ambos tenían una pequeña marca en la parte superior de la cabeza, y a los dos les faltaba una oreja, así como grandes trozos de la nuca y el cuello.

Página siguiente