INTRODUCCIÓN

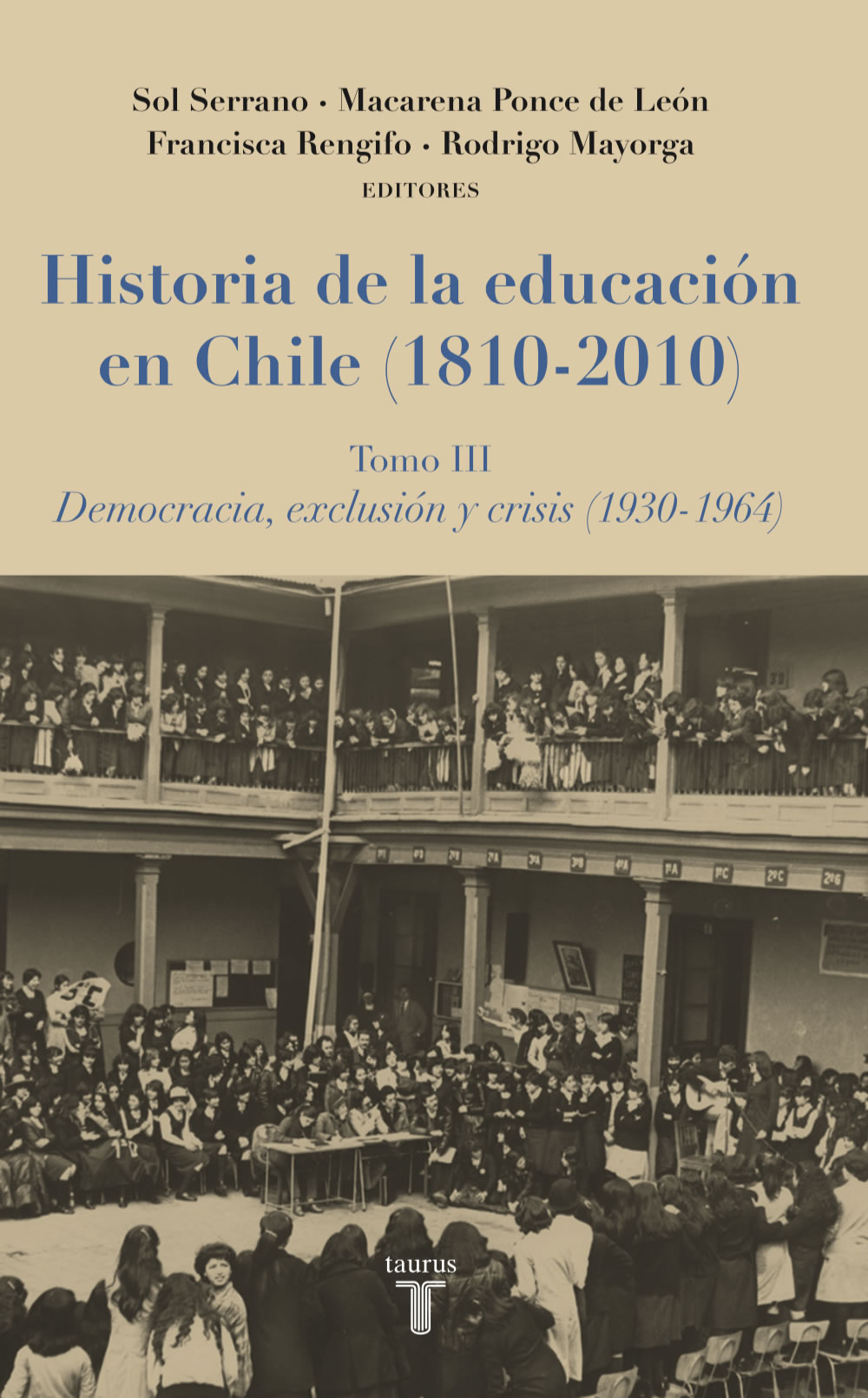

La historia que narra este libro navega por una de las corrientes que hicieron del periodo entre 1930 y 1964 un tiempo de aguas turbulentas. Su título indica que trata sobre un tema sectorial y, sin embargo, su subtítulo revela que no lo es en su interpretación. Y no lo es porque la educación conforma un sistema arraigado y complejo, que cruza cada vez más a toda la sociedad. En parte la refleja y en parte también la transforma. Este es un periodo en que se atribuye a la educación la capacidad de resolver distintos problemas, desde la democratización y el orden político hasta la productividad económica y el desarrollo social. Al mismo tiempo, el sistema educacional adquirió sus propias inercias y sus propias lógicas de cambio, así como nuevas disciplinas del conocimiento —como la psicología, la biología y la economía—, que entran en su gobierno y diseño a partir de diagnósticos que ponen en evidencia sus profundas carencias. El término ‘reforma’ predomina en el lenguaje de los años treinta y cuarenta dentro del sistema educacional y fuera de él hasta mediados de los cincuenta, junto al concepto de ‘crisis’ que recorrerá, con cansado escepticismo, voluntad revolucionaria u optimismo desarrollista, los discursos sobre el cambio.

Caracterizar este periodo como contradictorio no sorprendería a los estudiosos de entonces ni a los de ahora. Contradictorio por el proceso de democratización, que significa una progresiva participación de grupos políticos y sociales que representan a diversos sectores e intereses. Es una sociedad en movimiento que se expresa en un sistema de partidos políticos más líquido de lo que aparece a primera vista, pero en el cual se distinguen claramente sus contornos ideológicos. La democracia representativa adquiere su expresión más plena por el crecimiento del electorado, su mayor independencia de grupos de poder y la pluralidad de partidos que buscan representarlo. En términos comparativos es una sólida democracia política. Ello enorgullecía profundamente a una elite ilustrada que a su vez era más amplia y diversa, fruto de la educación pública. Quienes estaban más orgullosos de esta democracia formaron parte de ese sistema educativo, en cualquiera de sus múltiples espacios y niveles. El discurso reinante era que la educación pública había formado a la clase media constructora de la democracia política y social. Hubo optimismo en que el nuevo modelo económico basado en la industria permitiría sostener esta profundización de la democracia, pero a mediados de los cincuenta el choque entre demandas sociales y desarrollo económico era ya evidente. Los dos intelectuales más emblemáticos de la crisis, Jorge Ahumada y Aníbal Pinto Santa Cruz, lo diagnosticaron con lucidez.

Esa contradicción se refleja en este libro de manera muy vívida y, en ciertos pasajes, francamente dramática. La crisis no era en relación al pasado, sino respecto a los problemas del presente. Los magros resultados educacionales, el alza del analfabetismo y la deserción escolar desarrollaron un malestar social, una crítica que fue conceptualizada como una especie de ‘desajuste’ crónico entre la aspiración de un cambio en la estructura social y cultural del país, por una parte, y el desarrollo económico y sus resultados por otra. Los factores de la crisis no eran nuevos, sino más bien la forma en que ellos se reforzaron unos con otros, planteando así una dicotomía difícil de resolver para la técnica y la política.

La educación vive procesos de cambio que reflejan la misma contradicción o desajuste. Quizás plantearlo de esta manera sea seguir la lógica de la planificación y no la de la interpretación histórica, que no presume un supuesto único de coherencia. Posiblemente sea más acertado señalar que hay procesos simultáneos y de naturaleza distinta que afectan diferenciadamente a los actores. Uno de los más silenciosos y menos destacados es que la educación fue crucial en una de las características sociológicas propias de la democracia moderna como es la individuación de muchos jóvenes que, en las aulas del liceo, fueron formados en nuevos idearios y prácticas pedagógicas que reforzaron su autonomía, la conciencia de sí mismos y de su capacidad de transformación de la realidad. De allí que este libro comienza con la presentación de nuevas prácticas educativas de individuación y termina revisando el liceo y la formación de una nueva conciencia histórica. Junto a lo anterior, la cobertura educacional se expandió, pero muy por debajo de la demanda y de forma dramáticamente segmentada. La forma en que la educación se distribuyó muestra cómo el sistema político estaba construido en base a negociaciones en todos los niveles de poder, y que quien tenía un poco más lograba postergar al que tenía un poco menos. Esta brecha hizo de la exclusión la principal debilidad de la democracia. El caso más simbólico fue el desinterés por los niños pobres, un abandono que tuvieron que pagar generaciones y que marcó a fuego la justicia y calidad de la educación chilena. La constatación de que la política no se hizo cargo de lo que era su deber primordial revela con silenciosa crudeza la crisis estructural de la sociedad chilena.

Entre estos dos procesos señalados, que expresan a su vez la larga temporalidad de la historia de la educación, discurren los distintos temas que aborda este libro.

ESTE LIBRO

La educación chilena había vivido diversas reformas desde su organización a mediados del siglo XIX , pero ninguna fue tan radical como la incorporación de nuevas lógicas educativas basadas en el conocimiento científico de los estudiantes. Lejos de ser corrientes norteamericanas que llegaron en algún barco a tierras chilenas, fueron transformaciones que connotados educacionistas chilenos hicieron suyas. Y si bien fueron diversas, y en ciertos aspectos contradictorias, coincidieron en la búsqueda por educar para la participación en la vida comunitaria democrática y contribuir, al mismo tiempo, a un mayor desarrollo económico y social, promoviendo la individuación de los estudiantes. No era esta una educación para la democracia —aunque terminaría por serlo—, sino una educación ‘democrática’ del individuo. En el mismo sentido, la psicología educacional estudió las formas de aprendizaje a través de mediciones cuyo objeto era producir ‘individualidades’ que reconocía, a la vez, como iguales y diversas entre sí. Por medio de estas se erigió como la disciplina capaz de distinguir entre quienes podían aprender y quienes no, sentando una de las bases centrales de lo que es, hasta hoy, nuestro sistema educacional.

La promesa democrática que implicaba la educación exigía extender no solo el acceso a la misma, sino sus resultados. Es decir, que la cobertura creciera en su nivel primario y, sobre todo, en sus niveles medio y superior, incentivando el carácter vocacional de la enseñanza para asegurar que la relación entre educación y progreso industrial significara beneficios reales a todos los sectores sociales. Sin duda la educación cambió en el periodo estudiado, pero a un ritmo lento. Durante este segundo ciclo expansivo (1930-1960), la relación directa establecida entre educación y economía exigió un avance coordinado de la cobertura en sus tres niveles. Y si bien el crecimiento del sistema ocurrió, lo hizo con grandes contradicciones. La demanda por enseñanza aumentó más rápido de lo que lo hizo la población y la propia oferta educativa; hubo más niños que educar, su universo fue cada vez más heterogéneo y las trayectorias educativas se diversificaron en los ciclos terminales. El impacto de este desarrollo profundizó la estructura piramidal del sistema, caracterizado por tener una base primaria muy amplia y escasas posibilidades reales para terminar sus niveles superiores. A lo anterior se agrega una extensión territorial cada vez más urbana, centralizada en las grandes ciudades y en las centrales provincias del país. Las cifras educacionales fueron el espejo de esta segregación. No hubo estadística del periodo que no contabilizara cuán pocos lograban completar su escolaridad. A mediados de siglo, el censo de 1952 constató que de cada mil personas que recibían instrucción, 806 eran estudiantes primarios, 119 acudían al liceo, 59 a una de las tantas escuelas especiales y solo 16 a las universidades. Un tercio de ellos se educaba en la provincia de Santiago; 93 de esos mil estudiantes lo hacían en Valparaíso, 72 en Concepción y 66 en Cautín. No había que ser un experto en materia estadística para darse cuenta del tamaño de esta exclusión e intuir que entre las múltiples variables que afectaban el desarrollo de la educación, el crecimiento del sistema terminaría generando su propia crisis.