Índice

Para la señorita Corbett.

Siempre nos quedará Breezewood

Prólogo

Descenso al Maelstrom

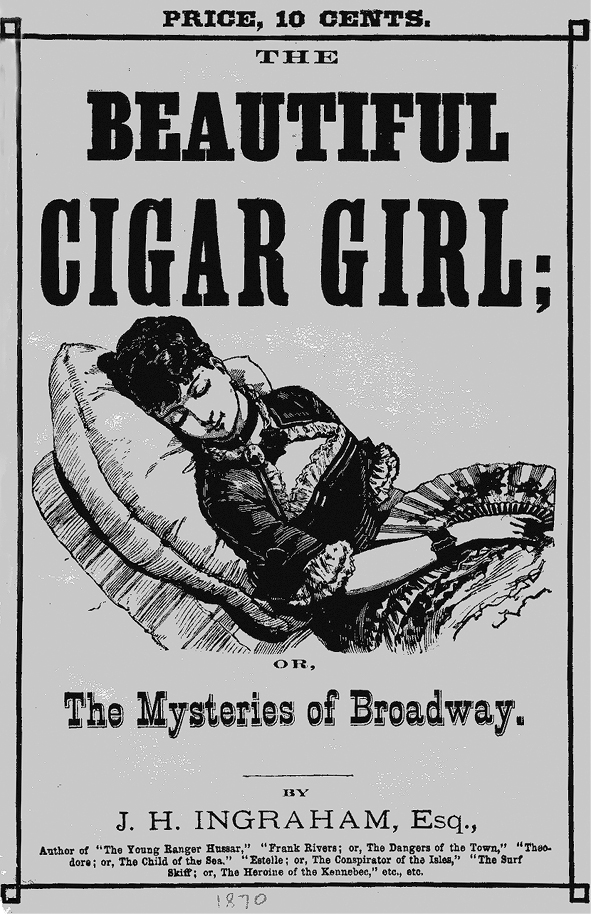

«¡Oh, Maria! ¡Ojalá te lo hubieses pensado un poco antes de dar este paso!» Portada de una novela publicada en 1844, basada en el caso de Mary Rogers.

Cortesía del autor

En junio de 1842, Edgar Allan Poe cogió la pluma para tratar una cuestión delicada con un viejo conocido. «¿Te he ofendido con mis malas acciones? –preguntaba–. Y, en tal caso, ¿cómo? Hubo un tiempo en que siempre tenías unos minutos para un amigo.»

El corresponsal de Poe, Joseph Evans Snodgrass, director del Sunday Visitor de Baltimore, debió de imaginar lo que vendría a continuación. Una vez más, Poe se explayaría contra el último editor o rival literario que lo hubiera agraviado. Alegaría enseguida una situación «embarazosa desde el punto de vista pecuniario», afirmaría que estaba sin trabajo y con pocas perspectivas de encontrarlo y pediría a su antiguo amigo una «ínfima ayuda» en forma de préstamo.

La última carta de Poe, notó con alivio Snodgrass, se apartaba del esquema habitual. «Tengo una propuesta que hacerte –escribía–. No sé si recordarás un cuento que publiqué hará cosa de un año, titulado Los asesinatos de la rue Morgue , que era todo un ejercicio de ingenio encaminado a descubrir a un asesino. Estoy a punto de concluir otro similar, que titularé El misterio de Marie Rogêt. Continuación de Los asesinatos de la rue Morgue , y que está basado en el asesinato real de Mary Cecilia Rogers, que tanto revuelo causó en Nueva York hace unos meses.»

Snodgrass no necesitaba ningún recordatorio. Mary Rogers, más conocida por «la bella cigarrera», había sido una persona muy conocida en las calles de Nueva York. Desde su puesto en el mostrador del Tobacco Emporium de John Anderson, Mary Rogers había ejercido su hechizo sobre la mitad de los hombres de la ciudad. Su célebre «sonrisa misteriosa» tenía fama de ser tan fulminante como las flechas de Cupido. Admiradores de todas las clases sociales, del Bowery al Ayuntamiento, acudían a disfrutar de su compañía. Unos le ofrecían poemas dedicados a su belleza. Otros hablaban con voz engolada de sus triunfos empresariales, y a veces se daban golpecitos en la cartera y la miraban de reojo. Y entretanto la cigarrera aguardaba detrás del mostrador, con la mirada baja y fingiendo no oírles. En ocasiones se llevaba los dedos a la boca, como escandalizada por alguna expresión grosera, pero sus ojos seguían calmos y cómplices.

Algunos temían que la joven e inocente empleada de Anderson terminara de mala manera por culpa de las malas compañías. The New York Morning Herald recomendó tomar medidas «cuanto antes para remediar los grandes males que pueden seguirse de poner a chicas tan guapas en los mostradores de estancos y confiterías. Rufianes con dinero se dejan caer por esos locales, compran cigarros y golosinas, entablan conversación con la chica y acaban por llevarla a la ruina».

Tales temores se revelarían trágicamente proféticos. En julio de 1841, Mary Rogers apareció brutalmente asesinada, y el suceso desató protestas masivas y preparó el escenario para uno de los dramas más espeluznantes del siglo XIX , que empujaría a un hombre al suicidio, a otro a la locura y a un tercero a la deshonra y a la humillación públicas. La muerte de la cigarrera, escribió un neoyorquino, señaló el «terrible momento en que la ciudad perdió su inocencia».

Para bien o para mal, el crimen se convirtió también en el catalizador de un cambio radical. El indisciplinado y desorganizado cuerpo de policía de la ciudad demostró ser incapaz de llevar una investigación con eficacia, lo que abrió paso a una ambiciosa serie de reformas políticas y sociales, mientras los detalles más escabrosos del asesinato alimentaban una encarnizada guerra por aumentar la tirada de los periódicos que condujo al periodismo norteamericano a cotas de sensacionalismo nunca imaginadas. El marrullero James Gordon Bennett del The New York Herald aprovechó el caso para presentarlo como un «cuento macabro y aleccionador», regodearse en los aspectos más morbosos y desatar una feroz polémica sobre los límites del decoro periodístico. «No podemos desayunarnos con la sangre de inocentes asesinados –declaró un lector escandalizado–. ¿Es que los caballeros de la prensa no tienen vergüenza?» Las súplicas de moderación cayeron en saco roto y la tragedia de Mary Rogers se convertiría en uno de los primeros y más significativos casos en destacar en las páginas de los periódicos norteamericanos, y serviría de base para todos los «crímenes del siglo» subsiguientes, de los asesinatos supuestamente cometidos por Lizzie Borden en 1892 al asesinato de Stanford White en 1906 y hasta nuestros días.

No obstante, el caso estuvo plagado de pistas falsas y malentendidos desde el principio. En los días que siguieron al descubrimiento del cadáver, casi todo el mundo dio por sentado que Mary Rogers había sido víctima de una de las famosas «bandas de Nueva York», como los Plug-Uglies o los Hudson Dusters, que campaban a sus anchas en las calles, aprovechando la ausencia total de autoridad policial. «¿Acaso debemos entregar nuestras calles a esos canallas? –se quejaba The New York Tribune –. ¿No podemos exigir a nuestros jefes de policía electos que impongan la ley a esos forajidos?» Los periódicos se esforzaron en crear una mártir. «En una palabra –declaraba el Herald –, Nueva York quedará deshonrada y ultrajada ante el mundo civilizado, a menos que se ponga en marcha un gran movimiento moral con objeto de reformar y dar nuevos bríos a la administración de justicia criminal, y proteger la vida y las propiedades de sus habitantes de la violencia y el latrocinio públicos. ¿Quién dará el primer paso para emprender esta gran reforma moral?»

A medida que crecía la indignación de la opinión pública, Mary Rogers obtuvo la dudosa distinción de convertirse en bien de consumo. A las dos semanas de cometerse el asesinato, un daguerrotipista hizo un grabado e imprimió un enorme número de copias, «con un aceptable parecido a la fallecida». «Un vendedor ambulante podría vender un gran número si las llevase a Hoboken –declaró en un anuncio–, donde mucha gente acude a diario a visitar el lugar.» Los escritores de panfletos no tardaron en sacar tajada: se puso en circulación un morboso relato titulado Un negro suceso , que se vendía por seis céntimos y narraba «varios intentos de cortejo y seducción ocasionados por sus múltiples encantos». Pronto le seguiría una mediocre novela titulada La bella cigarrera .

No obstante, un año después, el crimen seguía sin resolver, y había dejado atrás vidas arruinadas y reputaciones destrozadas. Cuando el interés del público empezaba a declinar, Edgar Allan Poe vio una oportunidad única. Su proyecto, tal como se lo contó a su amigo Snodgrass, consistía en enfocar el caso de un modo que no se había intentado ni imaginado nunca. Estudiaría los hechos a través de la lente de la ficción, expondría los fallos y los malentendidos de la investigación oficial, y ofrecería sus propias conclusiones sobre lo ocurrido… incluso señalaría con el dedo al posible criminal. En suma, Poe daba a entender que propondría una solución que obligaría a la policía de Nueva York a reanudar sus investigaciones.