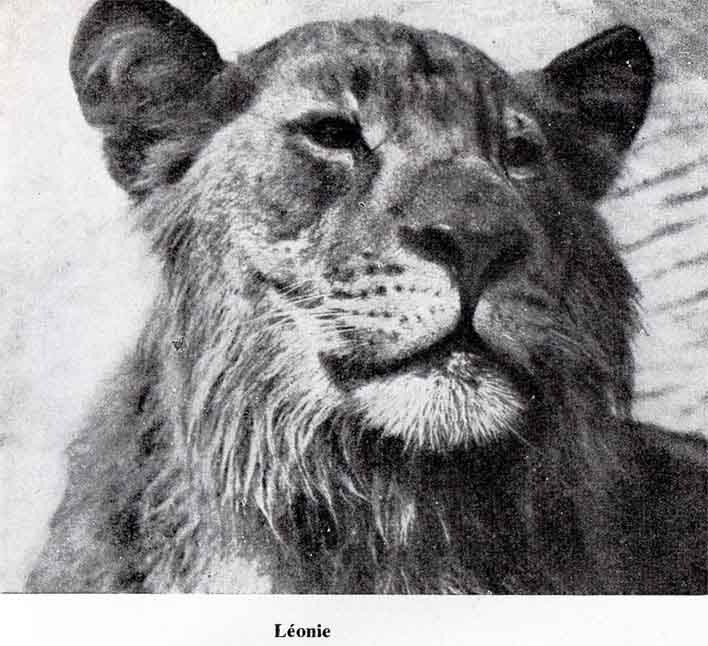

Fotos

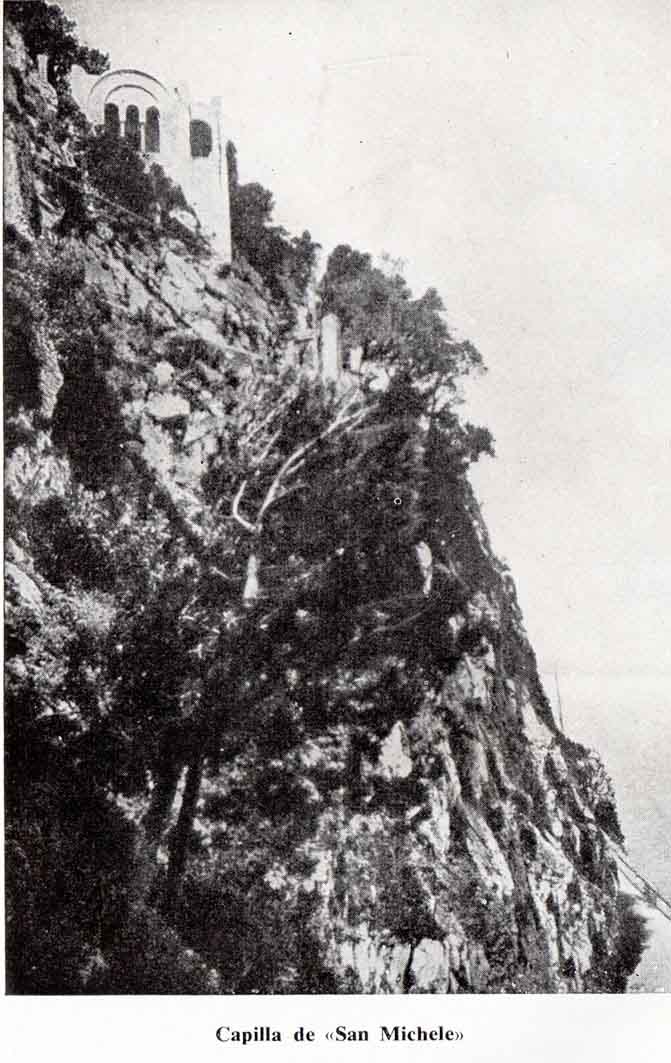

Prólogo de la primera edición inglesa

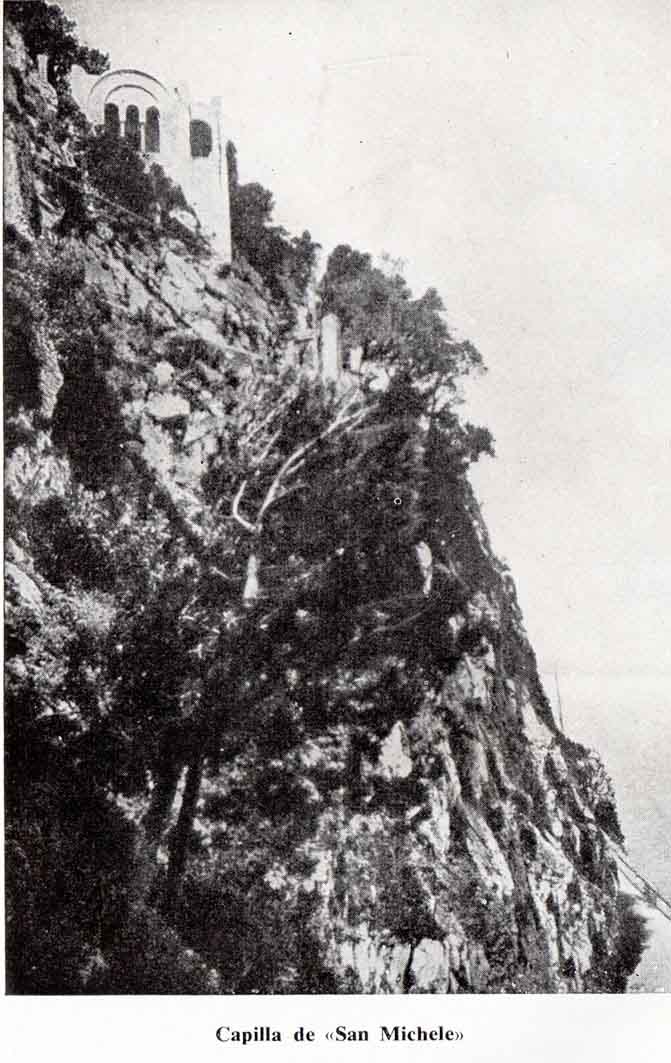

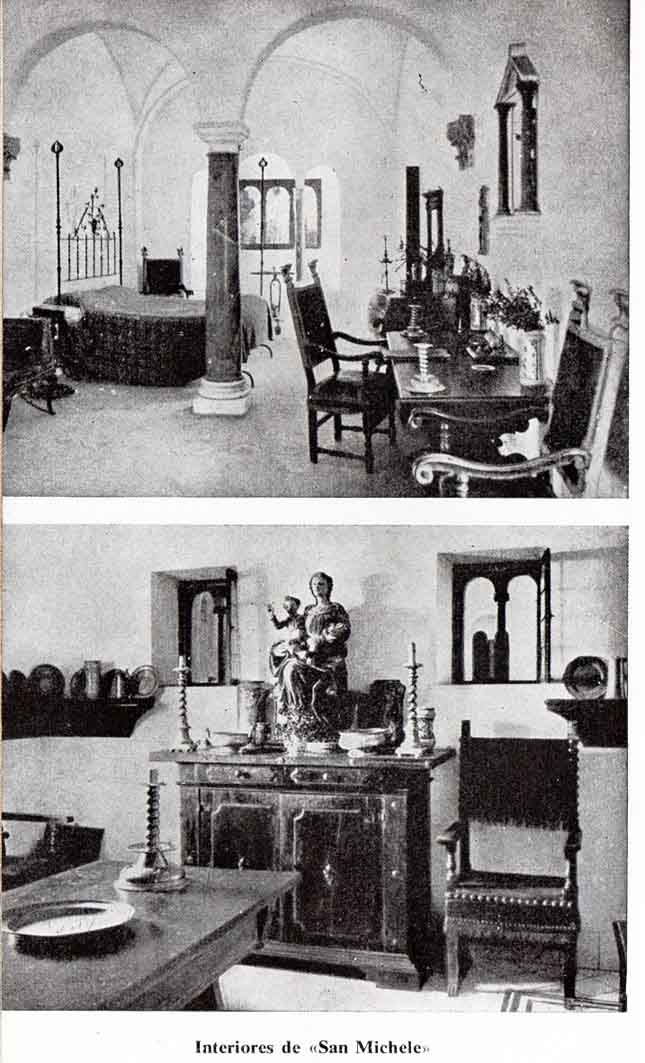

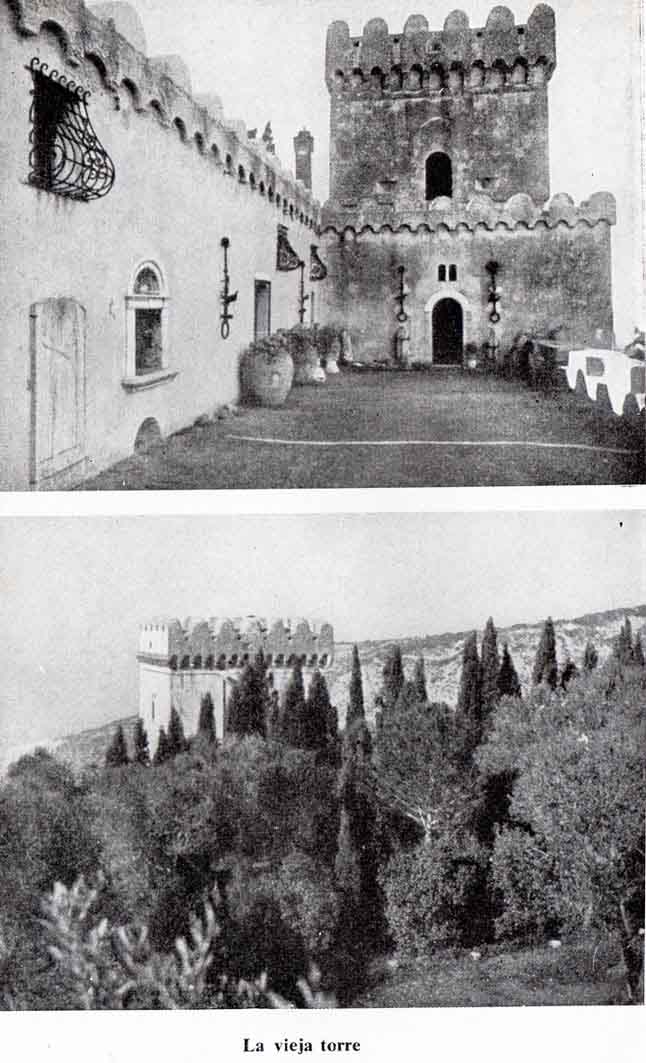

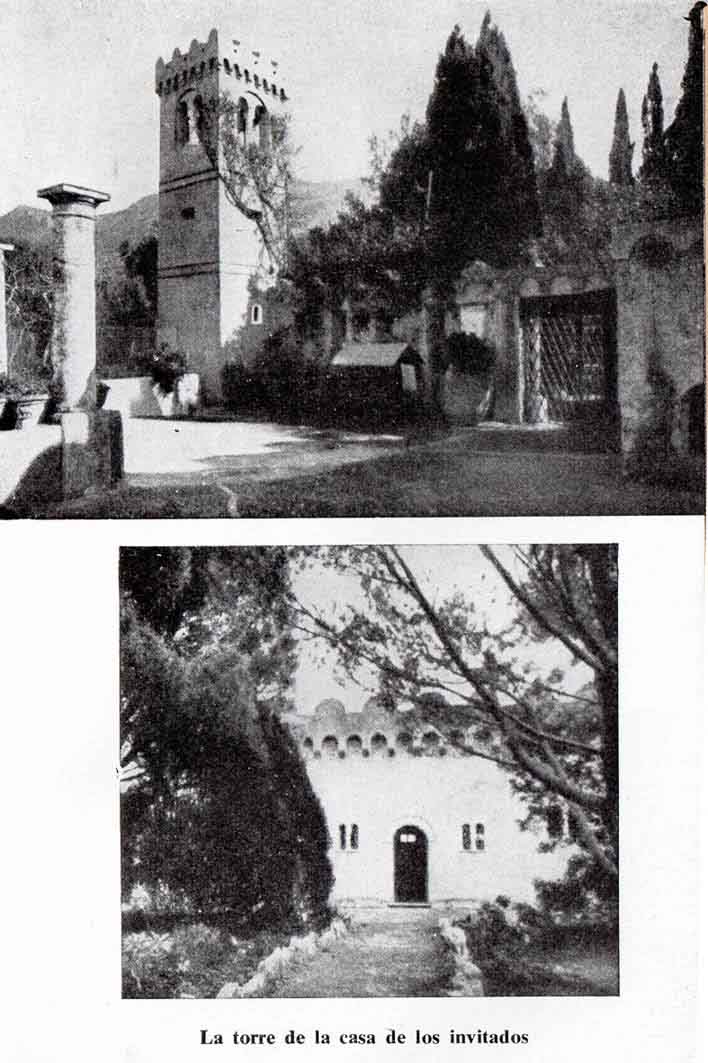

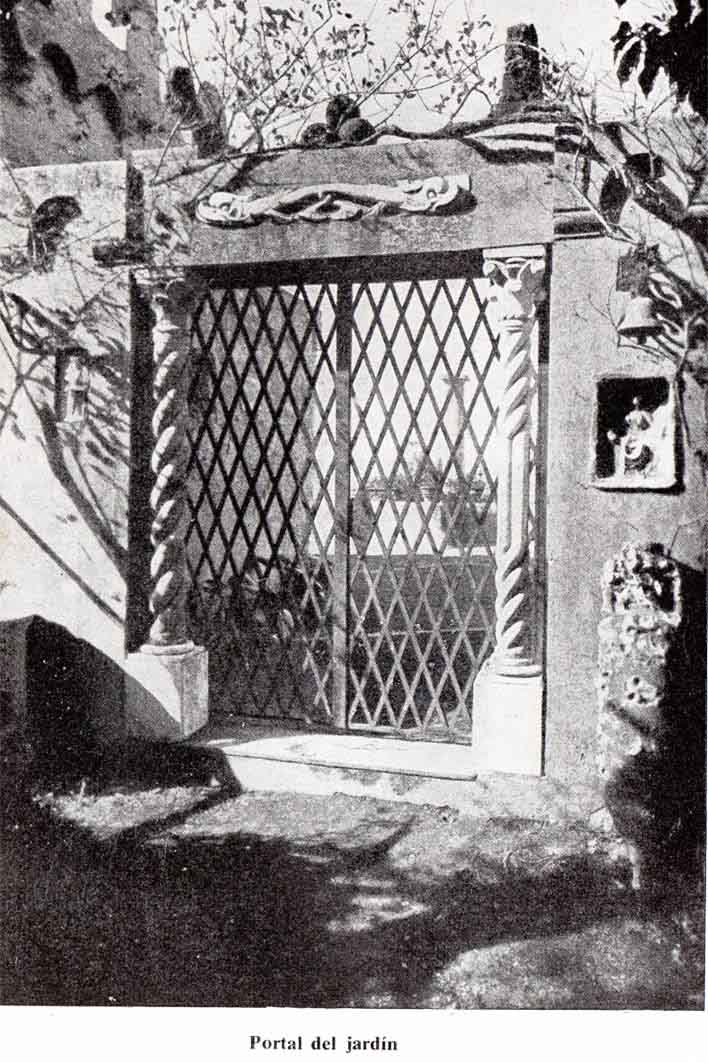

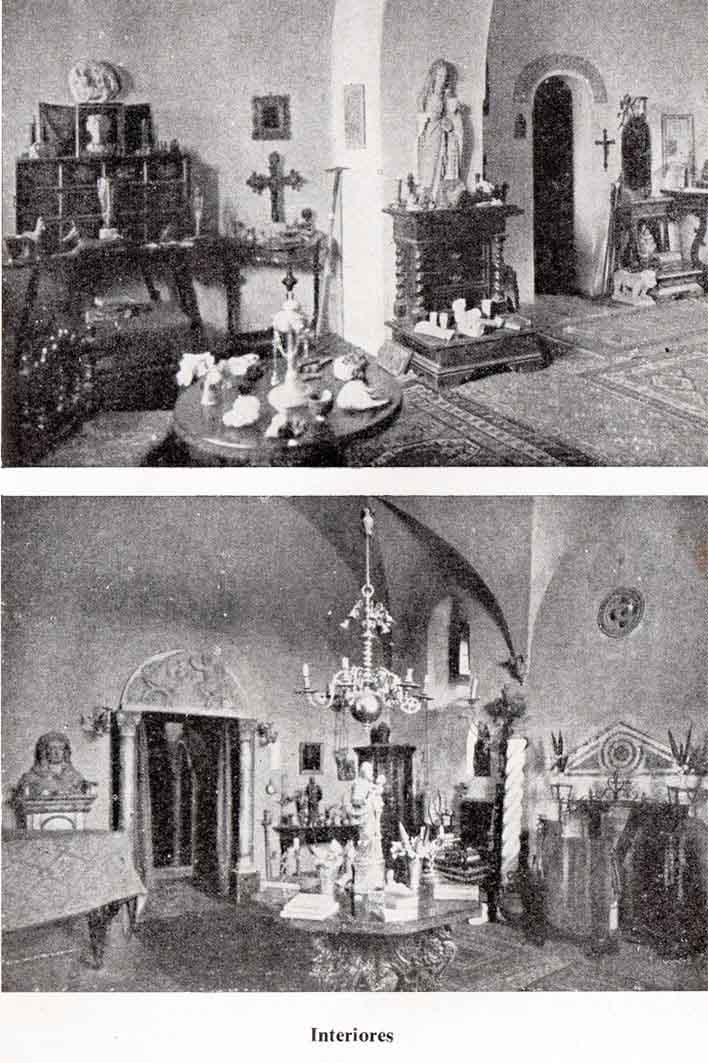

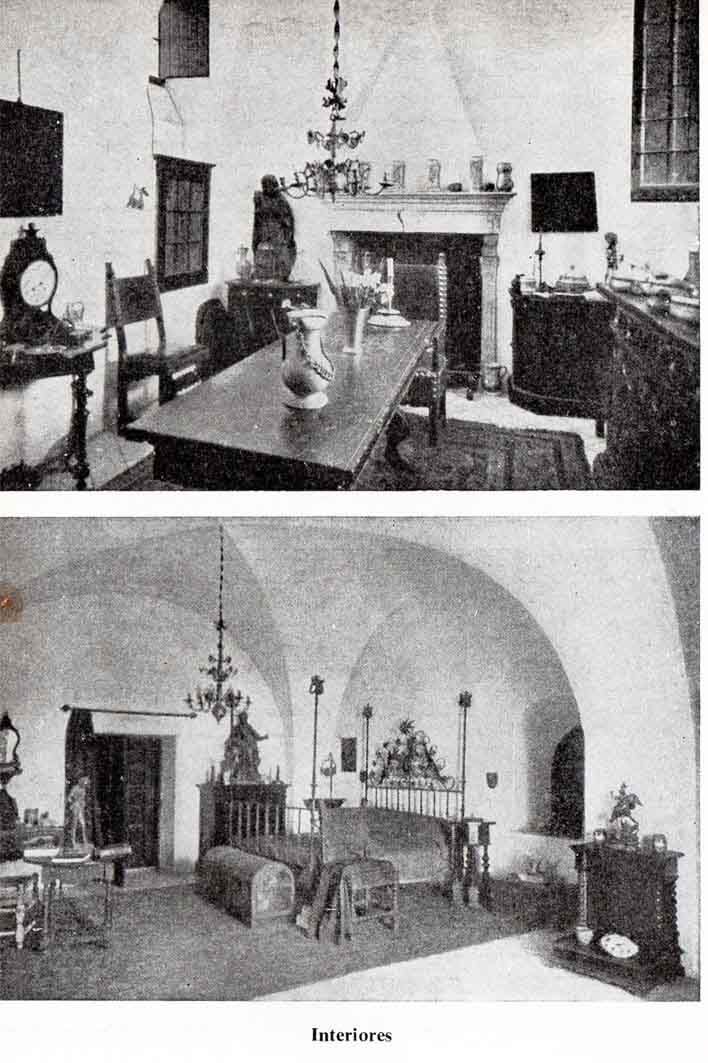

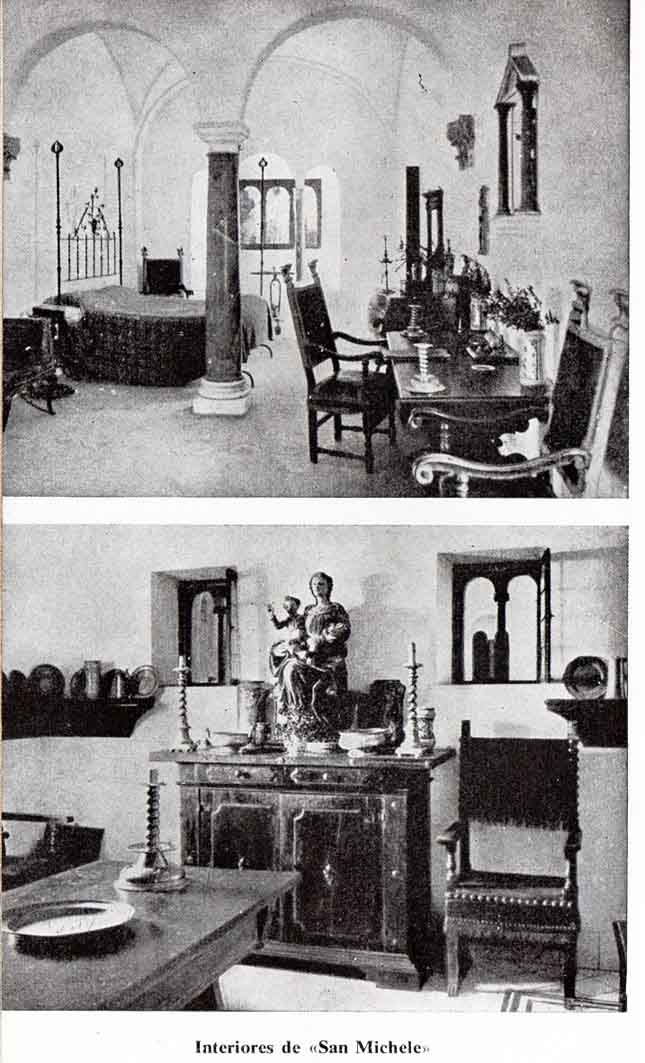

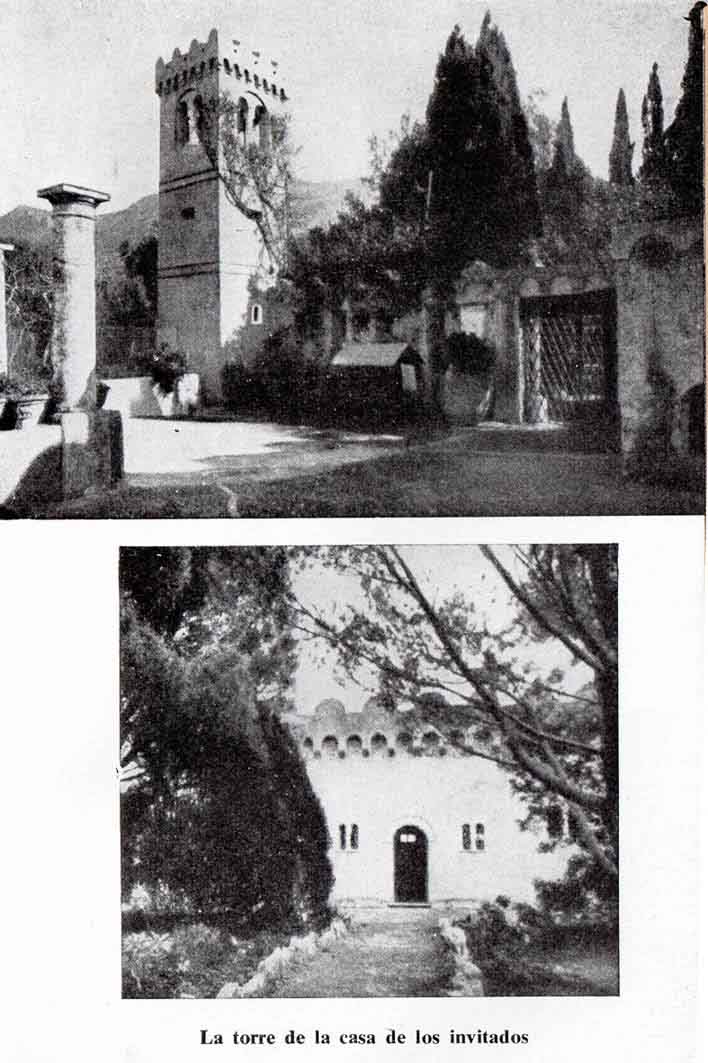

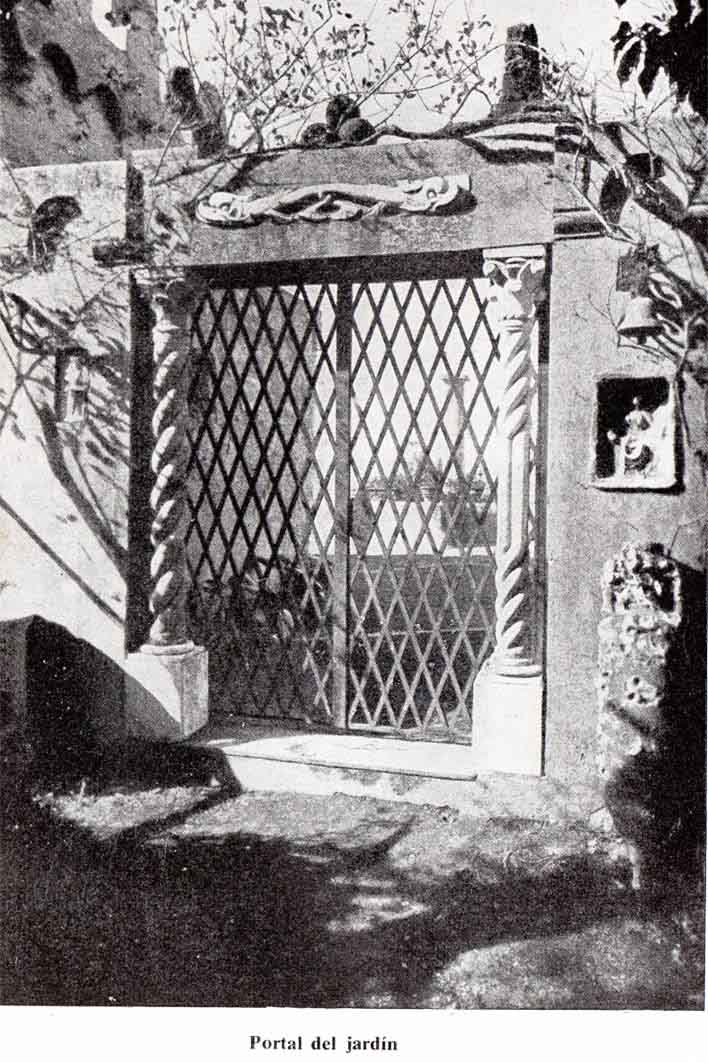

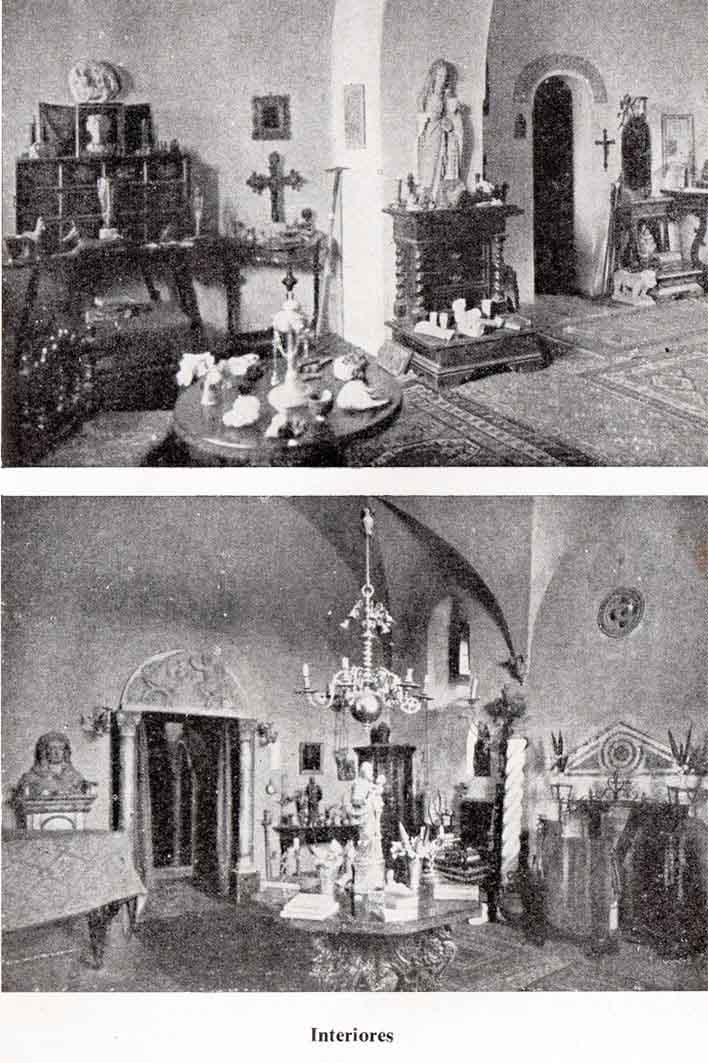

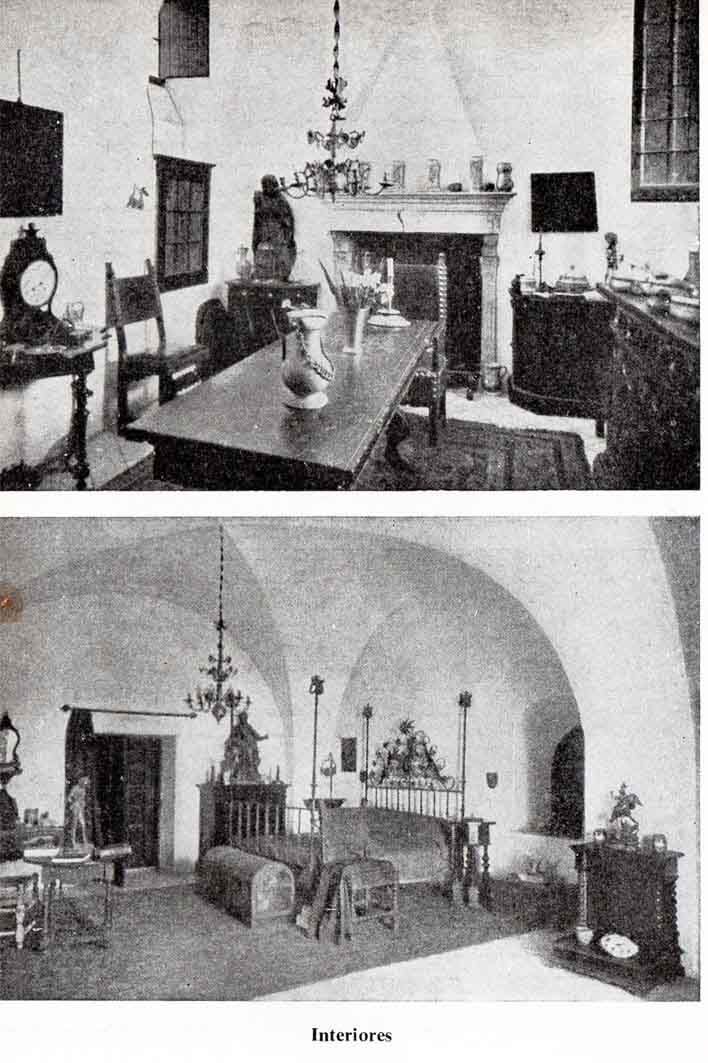

Desde Francia me precipité a Londres para ocuparme de mi naturalización, en el caso de que mi país se viese arrastrado a la guerra con Alemania. Henry James, el famoso escritor americano, debía ser uno de mis testigos. También él hacía poco que había cambiado su nacionalidad: «Civis britannicus sum», decía con su voz profunda. Sabía que yo había tratado de hacer lo poco que me era posible y había fracasado porque estaba demasiado desamparado yo mismo para amparar a los demás. Conocía el destino que me esperaba. Poniéndome la mano en el hombro, me preguntó lo que pensaba hacer. Le respondí que estaba a punto de dejar definitivamente a Francia para esconderme, como un desertor, en mi vieja torre, el más adecuado sitio para mí. Al despedirme, me recordó que, años atrás, cuando fue mi huésped en San Michele, me animó a escribir un libro acerca de mi morada, considerada por él como el lugar más bello del mundo. ¿Por qué no escribir ahora la historia de San Michele si mis condiciones habían de empeorar haciendo decaer mi ánimo? ¿Quién podría escribir sobre San Michele mejor que yo, que lo había construido con mis propias manos? ¿Quién podría describir mejor aquéllos inestimables fragmentos de mármol esparcidos por el jardín donde en otro tiempo erguíase la quinta de Tiberio, el viejo y tétrico Emperador que había hollado con cansado pie el mismo pavimento de mosaico por mí vuelto a la luz bajo las vides? ¡Qué fascinador estudio para un hombre como yo, apasionado por la psicología! Para un hombre que desea olvidar su desgracia, nada mejor que escribir un libro; nada mejor que escribir un libro para un hombre que no podía dormir.

Ésas fueron sus últimas palabras; no he vuelto a ver a mi amigo.

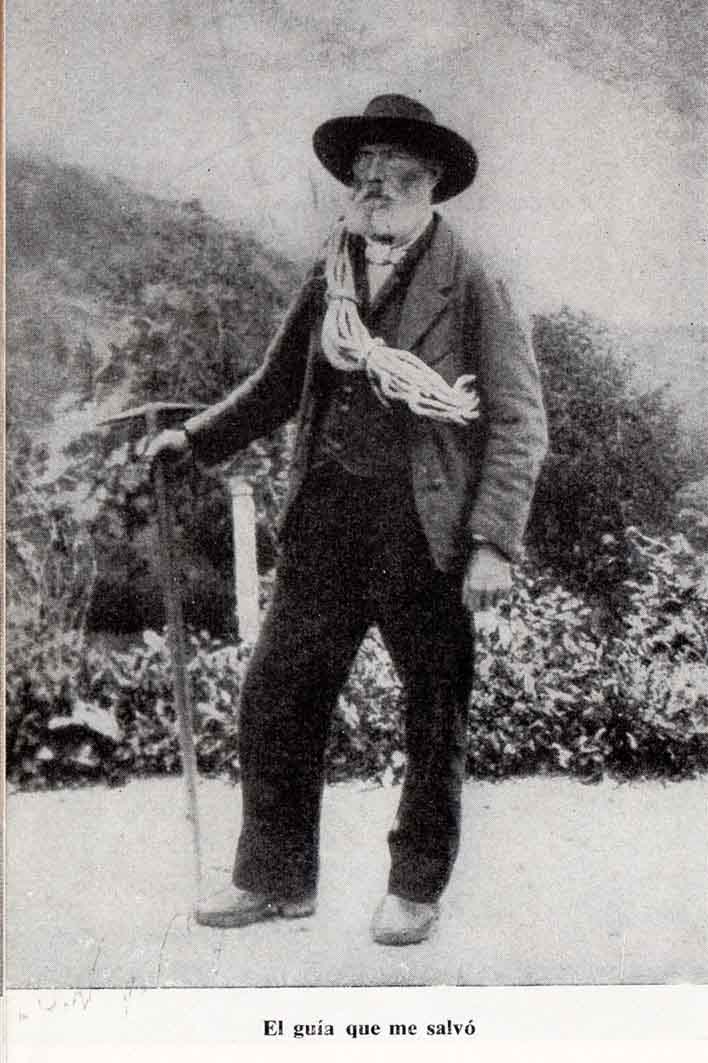

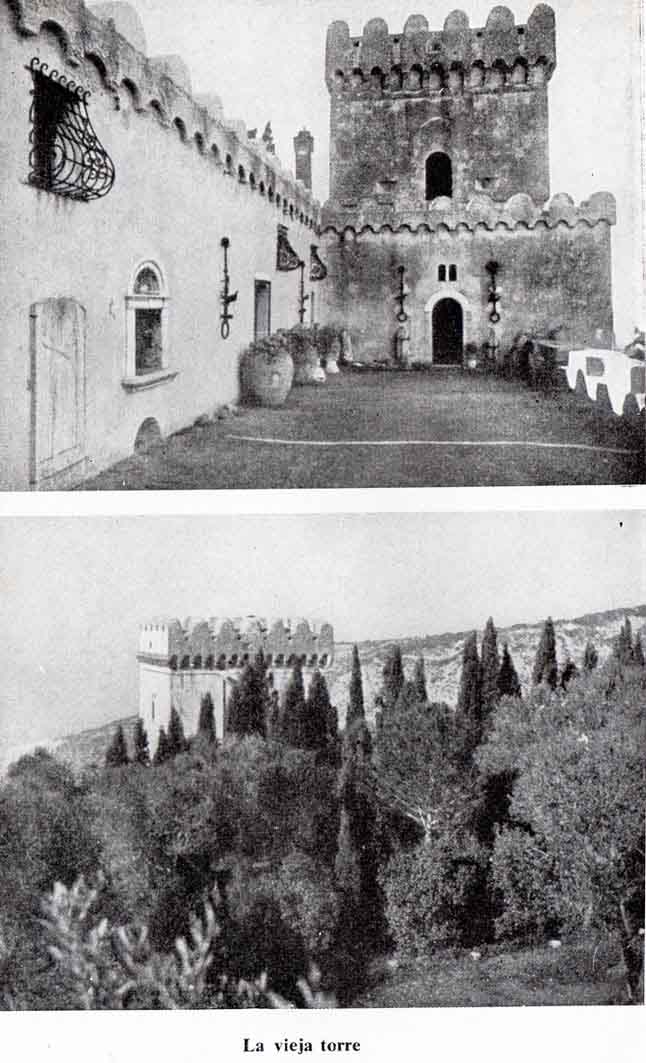

Volví a mi inútil soledad en la vieja torre, humillado y descorazonado. Mientras todos ofrecían la vida por su país, yo pasaba mis días caminando por la torre sombría, inquieto como un animal enjaulado, mientras me leían interminables noticias de sufrimiento y de dolores. Al anochecer, cuando la despiadada luz del día cesaba de torturarme los ojos, subía a San Michele en busca de noticias.

La bandera de la Cruz Roja Británica ondeaba sobre San Michele, donde hombres valerosos e inválidos iban a curarse con el mismo sol que me había expulsado de mi amada casa. ¡Ay, qué noticias! ¡Qué larga era la espera para quien no podía hacer otra cosa que esperar!

Pero ¿cuántos osan confesar lo que tantos han experimentado: que el peso de la propia aflicción parece más soportable mientras todos, hombres y mujeres en torno, están de duelo; que la herida de nuestro costado parece cicatrizarse mientras la sangre brota de tantas otras heridas?

¿Quién se atrevía a quejarse del propio destino mientras el mundo estaba en peligro? ¿Quién osaba lloriquear sobre el propio dolor mientras todos aquellos mutilados yacían en sus camillas con los labios mudos?

Calmóse, al fin, la tempestad. Volvió a reinar el silencio en la vieja torre. Quedé solo con mi espanto.

El hombre fue creado para llevar su cruz; por eso fue provisto de fuertes espaldas. Un hombre puede soportar su suerte mientras puede soportarse a sí mismo. Puede vivir sin esperanza, sin amigos, sin libros, hasta sin música, mientras pueda escuchar sus propios pensamientos y oír el canto de un pájaro fuera de la ventana y la voz lejana del mar. Me dijeron en San Dunstan (residencia para oficiales y soldados ciegos en el Regent’s Park de Londres) que puede vivir hasta sin luz; pero los que lo han afirmado son héroes. Mas un hombre no puede vivir sin dormir. Cuando perdí el sueño empecé a escribir este libro, después de haber probado inútilmente los remedios más innocuos. Fue para mí un verdadero éxito, más de cuanto hubiera podido imaginar. Siempre he bendecido a Henry James por su consejo, últimamente he dormido mucho mejor. Hasta ha sido un placer escribir este libro; ya no me pregunto por qué en nuestro tiempo son tantos los que escriben. Por desgracia, he escrito La historia de San Michele entre grandes dificultades. Ya en el principio fui interrumpido por un intruso inesperado, que se sentó frente a mi escritorio y empezó a hablar de sí mismo y de sus asuntos de una manera muy confusa, como si todas sus tonterías pudiesen interesar a alguien, fuera de él. Era algo muy irritante y poco inglés el modo con que continuaba narrando sus varias aventuras, en las cuales parecía siempre ser el héroe: demasiado Ego en tu Cosmos, jovencito, pensaba yo. Se daba aires de conocerlo todo: arte antiguo, arquitectura, psicología, muerte y ultratumba. La Medicina parecía su flaco. Afirmaba ser un especialista de los nervios y se vanagloriaba, como hacen todos, de ser discípulo de Charcot. «Dios ayude a tus enfermos», pensaba yo. Mientras pronunciaba el nombre del maestro de la Salpêtrière creí, por un momento, conocerle desde mucho tiempo atrás, pero pronto abandoné esta idea por absurda, porque parecía tan joven e impetuoso, y yo me sentía tan viejo y abatido… Sus incesantes fanfarronadas y su misma juventud empezaron a atacarme los nervios. Y la cosa empeoró cuando advertí en seguida que aquel jovencito me estaba tomando el pelo, como suelen hacer los jóvenes con los viejos. Por último, trató de convencerme de que San Michele lo había construido él y no yo. Decía que le gustaba el lugar y quería habitar siempre allí. Al final le dije que me dejara solo para continuar en paz mi Historia de San Michele y la descripción de mis preciosos fragmentos de mármol de la quinta de Tiberio.

—¡Pobre viejo! —dijo el jovencito, sonriendo con aire de protección—. No dices más que chocheces. Temo que ni siquiera puedas leer tu propia escritura. No escribes sobre San Michele y los preciosos fragmentos de mármol de la quinta de Tiberio. Únicamente das a luz algunos fragmentos de arcilla de tu propia vida rota.

Página siguiente