Michael Ondaatje

Cosas de familia

Traducción de Isabel Ferrer Marrades

Ediciones Destino

Colección Áncora y Delfín Volumen 815

Título Original: R unning in the Family

Versión castellana de los poemas: Celia Filipetto

Diseño de la cubierta: Jordi Salvany

© Michael Ondaatje, 1982

© Ediciones Destino, S. A., 1998

Enric Granados, 84. 08008 Barcelona

© de la traducción, Isabel Ferrer Marrades, 1998

Primera edición: abril 1998

ISBN: 84-233-3007-9

Depósito legal: B. 16.357-1998

Impreso en España - Printed in Spain

Para Griffin y Quintin

Para Gillian, Janet y Christopher

En esta isla vi aves tan grandes como las ocas de nuestro país y que tenían dos cabezas... Y otras cosas milagrosas de las que no voy a escribir aquí.

Odorico (monje franciscano, siglo XIV)

Los norteamericanos pudieron enviar al hombre a la Luna porque sabían inglés. Los cingaleses y tamiles, cuyo conocimiento del inglés era rudimentario, c reían que la Tierra era plana.

Douglas Amarasekera, Ceylon Sunday Times, 29 de enero de 1978

ÍNDICE

Sequía desde diciembre.

Por toda la ciudad los hombres empujan carretas con hielo rebozado de serrín. Más tarde, en plena sequía, en medio de una fiebre, él sueña que los espinos del jardín dirigen sus duras raíces subterráneas hacia la casa y que éstas trepan por las ventanas para beberse el sudor de su cuerpo, para robarle la última gota de saliva que le queda en la lengua.

Él enciende la luz justo antes del amanecer. Hace veinticinco años que no vive en este país, a pesar de que hasta los once durmió en habitaciones iguales a ésta: sin cortinas, sólo delicados barrotes en las ventanas para que nadie pudiera entrar. Y los suelos de cemento rojo pulidos y suaves, que refrescaban los pies descalzos.

El alba atraviesa un jardín. Ilumina las hojas, la fruta, el amarillo oscuro del coco real. Esta delicada luz sólo aparece durante un breve momento del día. Dentro de diez minutos el jardín se verá envuelto en una llamarada de calor, con un frenesí de ruido y mariposas.

Media página; y la mañana ya es antigua.

RUMORES ASIÁTICOS

ASIA

Todo empezó con la brillante esencia de un sueño que apenas pude retener. Estaba durmiendo en casa de un amigo. Veía a mi padre, confuso, rodeado de perros, todos ladrando y chillando al paisaje tropical. Los ruidos me despertaron. Me incorporé en el incómodo sofá y estaba en una jungla, acalorado y empapado de sudor. Las luces de la calle rebotaban en la nieve y entraban en la habitación a través de las parras y los helechos que colgaban en la ventana de mi amigo. Un acuario brillaba en un rincón. Había llorado, y tenía los hombros y la cara exhaustos. Me envolví en el edredón, me recliné en la cabecera del sofá y me quedé allí sentado casi todo el resto de la noche. Estaba tenso y no deseaba moverme mientras el calor poco a poco me abandonaba, mientras el sudor se evaporaba y yo volvía a tomar conciencia del aire precario que detrás de las ventanas secaba las calles con un aullido y pasaba por encima de los helados coches que, encorvados como ovejas, llegaban hasta el lago Ontario. Empezaba un nuevo invierno y yo ya estaba pensando en Asia.

Una vez un amigo me había dicho que sólo cuando me emborrachaba parecía saber exactamente lo que quería. Por eso, dos meses más tarde, en medio de la fiesta de despedida y de mi creciente frenesí —mientras bailaba, sostenía en equilibrio una copa de vino en la frente y me caía al suelo, me daba la vuelta y me levantaba sin que se me volcara el vaso, un truco que sólo parecía posible cuando estaba borracho y relajado—, de pronto me di cuenta de que ya había empezado a correr. Fuera la persistente nieve había estrechado las calles, ahora casi intransitables. Los invitados, que habían llegado a pie, envueltos en bufandas y con los rostros rosados y entumecidos, se apoyaron en la chimenea y bebieron.

Ya había planeado el viaje de vuelta. Durante las tardes tranquilas extendí los mapas por el suelo y busqué las posibles rutas a Ceilán. Pero sólo fue en esta fiesta, entre mis amigos más íntimos, cuando comprendí que iba a regresar a la familia que me había creado: aquellos parientes de la generación de mis padres que permanecían en mi memoria como una ópera congelada. Quería tocarlos para convertirlos en palabras. Un deseo perverso y solitario. En Persuasión de Jane Austen me había tropezado con las siguientes líneas: «La prudencia le había sido impuesta en la juventud y no descubrió el romanticismo hasta que se hizo mayor: la secuencia natural de un inicio antinatural». Con más de treinta años, me di cuenta de que había pasado por una infancia que había ignorado y no había entendido.

Asia. El nombre era un grito ahogado pronunciado por una boca moribunda. Una palabra antigua que tenía que ser susurrada, que nunca se utilizaría como un grito de guerra. La palabra se extendía. No tenía el sonido contraído de Europa, América, Canadá. Las vocales predominaban, dormían en el mapa con la S. Yo corría hacia Asia y todo iba a cambiar. Empezó en ese momento en que bailaba y me reía como un loco rodeado del bienestar y del orden de mi vida. Junto a la nevera intenté comunicar algunos de los fragmentos que conocía de mi padre, de mi abuela. «Entonces, ¿ cómo murió tu abuela ? » «Por causas naturales.» « ¿ Cómo ? » «Las inundaciones.» Y, en ese momento, otra ola de la fiesta me arrastró en un remolino.

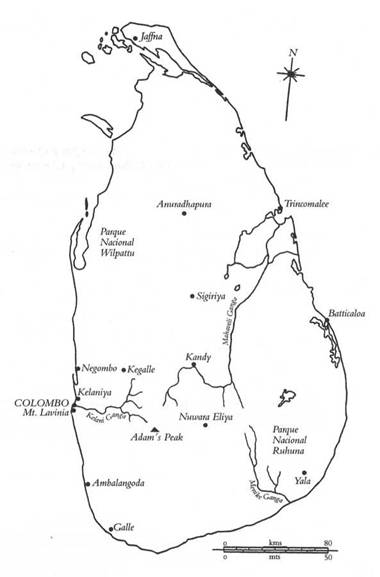

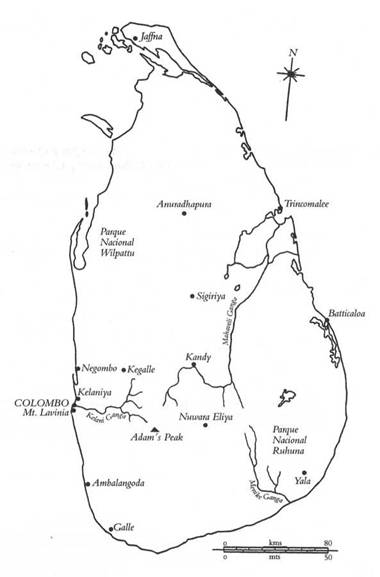

LAS TARDES DE JAFFNA

Dos y cuarto de la tarde. Estoy sentado en el enorme salón de la casa del gobernador de Jaffna. Las paredes, pintadas hace varios años de un cálido color salmón, recorren enormes distancias a derecha e izquierda y hacia arriba, hacia el techo blanco. Cuando los holandeses construyeron esta casa se utilizaba clara de huevo para pintar las paredes. Las puertas miden seis metros de altura, parecen esperar el día en que una pirámide de acróbatas se pasee de habitación en habitación, de lado, sin derrumbarse.

El ventilador cuelga de un largo tallo, da vueltas letárgico, con los brazos inclinados para atrapar el aire que remueve por la habitación. Por muy mecánicos que sean sus movimientos, las texturas del aire desconocen el sentido del metrónomo. El aire me llega de un modo irregular, sus ráfagas llegan hasta mis brazos, mi cara y este papel.

La casa se construyó alrededor de 1700 y es el edificio más grande del norte de Ceilán. Pese a sus inmensos interiores, por fuera parece modesta, pues está empotrada en una esquina del fuerte. Para acceder a la casa a pie, en coche o en bicicleta, hay que cruzar un puente que pasa por encima de un foso, ser admitido por dos centinelas, que por desgracia tienen que estar apostados en el lugar en que se acumulan los gases del pantano, y entrar en el patio del fuerte. Aquí, en este vasto centro del laberinto defensivo construido por los holandeses en el siglo XVIII, estoy sentado en un sofá gigantesco, en la ruidosa soledad de la tarde mientras el resto de la casa duerme.

He pasado toda la mañana con mi hermana y mi tía Phyllis intentando desenredar la madeja de relaciones de nuestros antepasados. Estuvimos un rato en uno de los dormitorios, tumbados en dos camas y una silla. El otro dormitorio igual a ése, en el otro extremo de la casa, está a oscuras y dicen que hay un fantasma. Cuando entré en la humedad de esa habitación, vi las mosquiteras abandonadas en el aire como vestidos de novias ahorcadas, los esqueletos de las camas sin colchones, y me marché sin volverle la espalda en ningún momento.