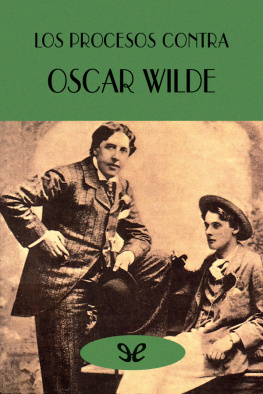

El idilio entre Oscar Wilde y lord Alfred Douglas, alias «Bosie», figura con letras de oro en los anales del desorden amatorio. En 1895, el marqués de Queensberry, padre de Bosie, envió al club Albemarle una nota dirigida al «somdomita» [sic] Oscar Wilde. El aludido decidió entonces, y con el aliento de su joven galán, demandar por «calumnia» al enojado aristócrata y restaurar así el honor que éste había públicamente mancillado: de tan mísero modo estalló el mayor escándalo de la época y se selló la no menos miserable suerte del dramaturgo, que perdería el juicio y daría con sus huesos en la cárcel de Reading.

Merlin Holland, nieto y biógrafo de Wilde, ha recuperado los hasta ahora inaccesibles autos del sensacional pleito y construye en torno a ellos un fascinante relato sobre la colisión entre el gran seductor y el mundo al que había seducido con su palabra. «Nos cuesta imaginar el universo sin los epigramas de Wilde» ha escrito Borges, delatando tal vez la sensación (común a muchos lectores) de que el irlandés de la sentencia fulgurante era, por encima de todo, un inigualable conversador que también escribía. En este libro «oímos» por vez primera su conversación con una fuerza dramática (y retórica) no atenuada por la literatura. Wilde despliega aquí su indefectible agudeza sin enredarla en los artificios de la ficción, y su nieto transcribe lo dicho para dejarnos una «tragedia legal» comparable, según Thomas Wright, «al juicio de Sócrates narrado por Platón». Nada menos.

El propósito de las demandas por injurias o calumnias es frustrar la murmuración maliciosa, reivindicar el honor del demandante y lograr que éste emerja del pleito en un estado de inmaculada pureza. A quienes contemplen la posibilidad de emprender un litigio por calumnias convendría advertirles que los querellantes suelen en estos casos acabar con su reputación por los suelos, y en tres ocasiones notables han terminado en la cárcel. Jonathan Aitken, Jeffrey Archer y el más famoso de ellos, Oscar Wilde, vieron cómo la entrada del juzgado daba a un camino que iba derecho a presidio.

De hecho, los pasos dados desde la querella contra el marqués de Queensberry hasta la condena de Wilde a trabajos forzados están envueltos en la ponzoñosa atmósfera de lo inexorable. La conducta de Wilde durante los tres juicios que siguieron parece un ejercicio deliberado de autodestrucción. El drama público fue desencadenado por Queensberry al dejar una nota en el Club Albemarle dirigida a «Oscar Wilde, ostentoso somdomita [sic] ». [1]

(Es interesante observar las variaciones que fue adquiriendo la palabra durante el proceso; Edward Carson, el interrogador de Wilde, calificó el libro de Huysmans À Rebours de «sodomítico»). La reacción de cualquier persona sensata ante esa nota habría consistido en seguir el consejo de la mayoría de los amigos de Wilde: romperla y olvidarla. El camino al desastre fue incoar un pleito por calumnia. El cargo acusatorio exigía necesariamente una justificación por parte de la defensa. A partir de entonces fue Wilde, y no su enemigo el marqués de Queensberry, quien quedó a merced de cualquier ataque. Y ahí no existían las reglas de los Queensberry.

A lo largo de esos horrendos acontecimientos, la esposa de Wilde, Constance, se comportó de manera impecable. Wilde era un padre entregado y cariñoso, aunque legó a sus hijos, Vyvyan y Cyril Holland, una vida de ocultación y bochorno. En un libro que constituye una considerable aportación a nuestro conocimiento de los juicios de su abuelo, el hijo de Vyvyan, Merlin Holland, ha llenado muchos de los huecos dejados por la edición de Montgomery Hyde en la serie Famosos juicios ingleses . Ahora podemos revivir otra vez el extraordinario drama de la abortada acusación contra Queensberry y escuchar cómo Oscar, el gran dramaturgo, elegante con su levita negra, apoyado contra la barandilla del estrado, pronuncia respuestas maravillosas pero de vez en cuando fatales: aun cuando se gana el aplauso del público por la gran altura de su ingenio, la tenaz persistencia de su interrogador, Edward Carson, lo conduce inexorablemente hacia las puertas de la cárcel.

Merlin Holland ha publicado, por primera vez, nuevos pasajes del interrogatorio. Ahora sabemos qué pensaba Carson del «sodomítico» libro de Huysmans, y tenemos una versión completa del fascinante intercambio. Contamos también con el texto completo del capítulo de cargos del tribunal de primera instancia y la brillante exposición inicial de Carson en nombre de la defensa. En calidad de documento completo de esas trágicas actas judiciales, no sólo será de utilidad para futuros historiadores y eruditos, sino para todos aquellos que amamos, admiramos y nos sentimos fascinados por ese genio extraordinariamente brillante, adorable y autodestructivo.

La ley que castigaba las conductas indecentes (sin especificar el coito anal entre hombres) bajo la cual Wilde fue finalmente condenado había sido aprobada sólo diez años antes, y era acertadamente conocida como «fuero del chantajista». En juicios subsiguientes, Wilde se encontró con las pruebas recogidas por la defensa de Queensberry para el primer juicio. Se trataba, sobre todo, de una actividad sexual limitada con diversos chaperos que consintieron, y la pesada nube del chantaje flotó sobre todo el proceso. (Ahora se ha revelado que una importante carta de chantaje fue imprudentemente exhibida como prueba por el fiscal de la acusación de Wilde, aunque la defensa no sabía nada de ella). La cantidad de pruebas reunidas en contra de Wilde era abrumadora, cosa que debía de saber cuando le dijo por primera vez a su abogado que no había verdad alguna en las declaraciones de Queensberry.

Que él, aquella tarde fatal, como admitió posteriormente, le mintiera a un abogado fue un hecho del que solía culpar a Bosie, que había anhelado una lucha a muerte contra su brutal y excéntrico padre. Tal como dice Merlin Holland, la pregunta que a todos nos habría gustado formularle a Oscar es: «¿Por qué diantres lo hiciste?». ¿Se trató de otro caso en el que un hombre mayor es destruido por su obsesión hacia su joven amante? ¿Le parecía que, de alguna manera, su enorme éxito se había vuelto insoportable y quería destruirlo? ¿Le atrajo el peligro de mentir y pensó que podría salirse con la suya? ¿O fue, como creo yo, un hombre confuso y amable que pensó, como pensaríamos hoy en día, que no había hecho nada malo y que podía confiar en su irresistible encanto y en su talento para encontrar respuestas inteligentes a preguntas tramposas que querían ponerlo en evidencia? Si fue éste el caso, se equivocó de una manera tremenda.

La tarjeta del marqués que incitó a Wilde a tomar medidas y el sobre del club Albemarle, documentos «A» y «B» en el juicio.

La tarjeta del marqués que incitó a Wilde a tomar medidas y el sobre del club Albemarle, documentos «A» y «B» en el juicio.

Se cuenta una historia de Oscar Wilde que, creo, no habría que olvidar nunca. El padre de su amiga Helena Sickert había muerto, y la madre de ésta, apesadumbrada y desconsolada, se había encerrado en su habitación y jurado que no vería a nadie. Wilde fue a visitarla e insistió en ver a la madre, y consiguió que la mujer le abriera la puerta. Pasó una hora, dos, y Helena seguía esperando las inevitables lágrimas y la exigencia de que la dejaran en paz. Entonces oyó un sonido increíble; su madre se estaba riendo. Wilde había logrado distraerla, la había alegrado, le había hecho creer que valía la pena seguir viviendo. Demostró, en ese y en muchos otros casos, que el encanto obra maravillas.

La tarjeta del marqués que incitó a Wilde a tomar medidas y el sobre del club Albemarle, documentos «A» y «B» en el juicio.

La tarjeta del marqués que incitó a Wilde a tomar medidas y el sobre del club Albemarle, documentos «A» y «B» en el juicio.