La revolución divertida

Cincuenta años de política pop

RAMÓN GONZÁLEZ FÉRRIZ

Para Ramón y M.ª Àngels, y para Marta

Epílogo

La contracultura burguesa y la tradición de rebelarse

«Se trata de una élite que ha sido educada para oponerse a las élites. Son bienestantes, pero se oponen al materialismo. […] Por instinto, se enfrentan al poder, pero en cierta medida se dan cuenta de que se han convertido en un nuevo poder.» Ésta era la caracterización que David Brooks hacía, en su libro del año 2000 Bobos en el paraíso, de los privilegiados surgidos de la revolución cultural de los sesenta y su papel en la sociedad actual. Son mayores que los jóvenes que se están peleando con la policía en las calles para conseguir un mundo mejor; de hecho, han sido sus maestros y comparten con ellos muchísimas cosas —por encima de todo, la experiencia de una juventud rebelde—, pero ahora ya están en otro mundo, el mundo adulto en el que la utopía es imposible y sólo queda negociar con la realidad: «Se debaten en la disyuntiva entre la igualdad y el privilegio (“Creo en las escuelas públicas, pero un colegio privado es lo mejor para mis hijos”), entre la comodidad y la responsabilidad social (“Estos pañales de usar y tirar son un increíble desperdicio de recusos, pero son muy fáciles de utilizar”), entre la rebelión y la convención (“Sé que me drogué mucho en el instituto, pero a mis hijos les inculco que digan que no”)». Naturalmente, quienes han conseguido vivir así son sólo el pequeño grupo de revoltosos juveniles que supieron interpretar las reglas de la nueva democracia de mercado y tuvieron el talento necesario para medrar en ella. Son muchos más los que no han sabido hacerlo y se han convertido en fracasos ideológicos, o los que sólo lo hicieron a medias y se instalaron en realidades —un puesto vitalicio de profesor de instituto, un pequeño cargo sindical o político, una modesta carrera profesional o artística— desde las que siguen peleando por un mundo nuevo, más justo, a partir de la relativa comodidad de su presente maduro. Pero, en cualquier caso, como señala Brooks, su experiencia y su manera de vivir borran por completo unas líneas divisorias claras: las que hasta los años sesenta habían separado la vida burguesa de la vida rebelde.

El mundo a principios del siglo XXI es una mezcla asombrosa de estética rebelde y ortodoxia económica, de discurso revoltoso y adoración del confort material. Y a consecuencia de ello, prosigue Brooks, los individuos más afortunados de ese mundo afortunado, especialmente si son de izquierdas, sienten una tensión entre su «éxito material» y su «virtud interior». No es que duden de la legitimidad con que han conseguido lo que tienen —a fin de cuentas, en muchos casos, es fruto de logros políticos como la educación pública o con becas, la progresiva no discriminación por sexos, la meritocracia, o en España, simplemente, la democracia—, pero aun así hay una cierta brecha entre sus aspiraciones a un mundo más radicalmente igualitario y su satisfacción personal con el bienestar que les ha sido concedido. Naturalmente, hay centenares de causas justas por las que seguir luchando, centenares de motivos por los que vale la pena organizarse políticamente y protestar. Pero la mayoría de estos viejos soixante-huitards ya no pueden salir a la calle —excepto, quizá, en ocasiones especialmente clamorosas— para gritar y correr ante la policía, aunque por supuesto algunos siguen haciéndolo. Su expresión del disenso se produce mediante el voto, pero también mediante decisiones de consumo en general y de cultura en particular. Sin duda, a su modo de ver, esos muchachos que se manifiestan ante las grandes instituciones económicas y políticas tienen mucha razón, y hasta es posible que a los viejos revolucionarios les dé cierta envidia no poder estar en su lugar armando una buena protesta. Pero ahora su papel es otro. Quizá compran café del comercio justo, optan por un coche poco contaminante, le hacen un contrato a la chica inmigrante que les ayuda con los niños, donan una parte de sus merecidos ingresos a una ONG, firman manifiestos o escriben airados artículos.

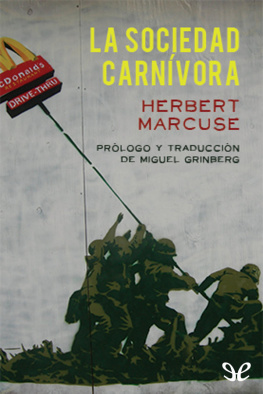

Es muy probable que buena parte de estas pequeñas acciones cotidianas sean más efectivas para la creación de un mundo acorde con sus ideas que todas las protestas, performances y sentadas que puedan hacer los jóvenes y que ellos mismos hicieron. Pero carece de épica. Es cualquier cosa menos un espectáculo. Sin duda, los medios de comunicación se hacen eco de esta nueva forma de intervención política, pero aunque eso sea un síntoma visible de su éxito, significa también que su lucha contra el sistema es, en cierta medida, el sistema. El sexo, el rock y las drogas son omnipresentes. En cualquier centro comercial puede encontrarse ahora un Starbucks con sus productos certificados ecológicamente y producidos respetando los derechos laborales de los trabajadores del mundo en desarrollo; cadenas de ropa y mobiliario que ofrecen productos «étnicos» a precios baratos; o tiendas con incienso, alimentos orientales o bisutería latinoamericana. Las librerías están llenas de volúmenes publicados por multinacionales en los que se explica cómo triunfar en los negocios siguiendo la doctrina budista o cómo tener una vida sexual plena al mismo tiempo que se sigue una exigente carrera laboral como ejecutiva. Y los cines continúan proyectando películas repletas de estereotipos sexistas y bobas historias de amor perfecto, pero de vez en cuando una pequeña película independiente o un documental que explica las miserias del capitalismo tienen éxito de público. La contracultura goza de tanto predicamento que es un poco raro seguir llamándola contracultura. Más bien es, ahora, un pedazo importante de la cultura a secas. Sobre todo, la de los más ricos y mejor educados.

Sin embargo, la dinámica política y cultural iniciada en los años sesenta parece exigir que los detractores del sistema —de todo él o de sus aspectos más ostensiblemente injustos— vivan, al menos en su retórica, en una prolongación del apocalipsis decretado entonces, en una suerte de perpetua revolución. En parte es un síntoma admirable de que el principal motor del capitalismo, la rebeldía y la inventiva que de ella surge, sigue en marcha, innovando en productos y modos de vida. Pero al mismo tiempo, esa constante sensación de inminencia de una bancarrota del mundo conocido, la persistente intuición de que un orden nuevo y radical está a la vuelta de la esquina, convierte las modas culturales y las posiciones políticas en una especie de revival constante. Las protestas teatrales que se suceden una y otra vez parecen más un ritual celebratorio del hecho mismo de protestar que una propuesta de programa para el mundo futuro. Por lo general, siguen fracasando, pero eso no convence a nadie de que haya que desistir de ese camino. Los vencedores del fracaso de los sesenta se han convertido en algo muy parecido a los burgueses de toda la vida, y hacen política decidiendo a qué causas deben apoyar con su dinero o su voto, pero al mismo tiempo, al menos los que no experimentaron una conversión radical, siguen teniendo su corazón, aunque sea desde la cómoda distancia adulta, con la rebelión mediática. Porque a estas alturas ya es inconcebible que los jóvenes no se rebelen. Juventud y rebeldía son una misma cosa. Los padres aplauden al ver a sus hijos repetir lo que ellos mismos intentaron décadas antes. Y es que, en un nuevo giro debido al triunfo de la contracultura, la rebeldía

Página siguiente